الأبعاد السياسيّة لحوار الأديان: الحوار الإسلامي المسيحي نموذجاً

وممّا يضفي على الكتاب أهميّة مضافة أنّ الباحث قد سافر بنفسه وشارك في مؤتمر للحوار في ألمانيا، كما أنّه شهد مؤتمرات عقدت في عمان. ويتكوّن الكتاب من ثلاثة فصول: يضمّ كلّ فصل منها أربعة مباحث، يتناول الفصل الأوّل الطبيعة السياسيّة للحوار الإسلامي المسيحيّ، ويتطرّق فيه إلى التطوّر التاريخيّ للحوار وإلى أهداف الحوار السياسيّة وخصائصه وضوابطه، والدوافع التي تقف خلفه، بالإضافة إلى أبرز المعوقات. أما الفصل الثاني فيتطرّق إلى أبرز المفاهيم السياسيّة في الحوار، وهي: مفهوم العيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين، مفهوم السّلام الدوليّ، مفهوم العلمانيّة والعلاقة بين الدّين والدولة في الحوار، مفهوم القوميّة والعلاقة بين الوطنيّة والدين، في حين يبحث الفصل الثالث في القضايا السياسيّة المهمّة التي ركّز عليها الحوار الإسلامي المسيحيّ، ومنها: الصّراع العربيّ - الإسرائيليّ والتسوية، قضيّة القدس، الأقليّات والاستقرار السياسيّ، الغزو العراقي للكويت وحرب الخليج الثانية.

الطبيعة السياسيّة للحوار:

يتناول الباحث الطبيعة السياسيّة للحوار من خلال عدّة محاور:

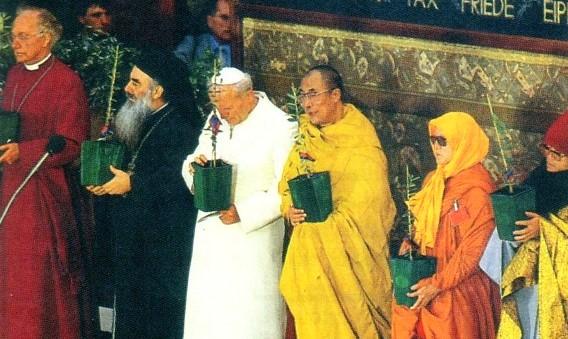

1- التطوّر التاريخيّ للحوار بحيث يُبيّن الباحث أنّ البداية الحقيقيّة المؤسّسية للحوار الإسلامي المسيحيّ جاءت متأخّرة مع منتصف القرن العشرين، وتحديداً منذ المجمع الفاتيكانيّ الثاني (1962- 1965)، بحيث صارت بعد ذلك خطابات الباباوات تركّز على العلاقة الحسنة مع المسلمين، وأنشئت لجنة خاصّة باسم "أمانة اللجنة الدائمة للعلاقات مع المسلمين" ، وصدرت بعد ذلك عدّة حوارات، تؤكّد على ضرورة الحوار مع المسلمين وطبيعة الحوار وخصائصه، مثل بيان: "نحو حوار مع المسلمين" عام 1966، وأثر هذا التوجّه الفكريّ المتنامي للفاتيكان على العلاقات الدبلوماسيّة مع المسلمين، بحيث استطاع الفاتيكان في فترة عشر سنوات (1966- 1976) أن يؤسس علاقات دبلوماسيّة على الأقلّ مع 17 دولة مسلمة. ويرصد الباحث تنامي ظاهرة الحوار في السبعينات والثمانينات من القرن العشرين.

وفي حين تعدّدت المؤسّسات والهيئات المسيحيّة المهتمّة بالحوار مثل الفاتيكان، مجلس الكنائس العالمي، فإن أبرز المؤسسات الإسلاميّة التي شاركت في الحوار، هي: الأزهر، المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية في الأردن، جامعة أنقرة، جامعة تونس، ..إلخ.

2- الأهداف السياسية للحوار: يُبيّن الكاتب أبرز الأهداف السياسيّة من الحوار من خلال تحليل نصوص وثائق المؤتمرات، ومنها:

* مواجهة الشيوعيّة في فترة الحرب الباردة

* مواجهة الأصوليّة والتطرّف وبرز ذلك من خلال: انتقاد الأصوليّة والتطرّف والإرهاب، إدانة ربط الإرهاب بدينٍ معيّنٍ، مواجهة الإسلام السياسيّ.

* استيعاب الإسلام وتحجيم دعوته.

* الاعتراف المتبادل والفهم المشترك بين الإسلام والمسيحيّة.

3- الخصائص السياسيّة للحوار: يبين الكاتب عدّة خصائص لطبيعة المؤتمرات والحوارات الإسلاميّة المسيحيّة، منها:

* ارتباطه بالسلطة السياسيّة بحيث يتوصّل الكاتب إلى أنَّ أغلب المشاركين في هذه الحوارات يحملون صفات رسميّة في بلدانهم.

* سبق المبادرة الغربية للحوار واستمرار المبادرة.

* غلبة الطابع المؤسّسي على الحوار من خلال تشكّل العديد من اللجان والمؤسّسات والجمعيّات الخاصّة بالحوار.

* الصهيونيّة، إذ يرصد الباحث في هذا السياق مبادرة بعض المسيحيين ذوي الميول الصهيونيّة إلى العديد من الحوارات الدينيّة، ويُشير الباحث إلى بيان أصدره الحاج أمين الحسيني مفتي القدس سابقاً، أثبت فيه صلة عدد من القائمين على دعوة الحوار بالصهيونيّة.

* الاستمراريّة والنّماء وعدم الانقطاع.

* النخبويّة.

4- ضوابط الحوار: يذكر الباحث عدة ضوابط مستخلصة من طبيعة الحوار والقضايا المطروحة فيه، ومن ذلك: تجنّب الخوض في الأمور العقائديّة قدر الإمكان، تجنّب الكثير من الأمور الخلافيّة، عدم السّعي إلى تغيير مباديء الآخر ومواقفه وأفكاره.

5- الدوافع السياسيّة للحوار: يجد الباحث أنّ هناك عدّة عوامل ودوافع وقفت وراء ظاهرة الحوار وتناميها، ومن ذلك:

التوجّه العالميّ نحو الحوار، وانحسار خصوصيّة الدولة وعزلتها، اعتراف متبادل بالخطأ بين الطرفين (في حين يورد الباحث في هذا السياق نصوص مسيحيّة تعترف بالخطأ في فهم المسلمين والتّعامل معهم، فإنّه لا يورد أيّ نصٍّ إسلاميٍّ على ذلك) .

انتهاء الاستعمار المباشر وانحسار بعض أشكال الهيمنة.

ازدياد عدد المسلمين في الغرب مع وجود جاليات غربيّة في العديد من الدول الإسلاميّة.

تزايد خطر النزاعات الإقليمية القائمة على اختلافات عرقية أو دينية.

تزايد التحديات التي تواجه الإنسانية وتفرض على أتباع الديانتين التعاون من أجل مواجهتها.

6- المعوقات السياسيّة للحوار: يرى الباحث أن أبرز هذه المعوقات يتمثل في:

الإرث التاريخي من الصراع بين الطرفين.

كما أنّ الحاضر يلقي بعبئه على الحوار، وذلك بسبب العديد من القضايا العالقة بين الطرفين والصور الذهنية المتبادلة لكلّ طرف منهما عن الآخر.

ومن المعوّقات أيضاً التبشير الغربيّ، في حين اعتبر بعض المشاركين أن تعاظم الصحوة الإسلاميّة ونموّها هو من معوّقات الحوار.

- ومن المعوّقات التي يحدّدها الباحث: عدم التكافؤ واختلال التوازن بين الطرفين، وتوظيف الحوار في خدمة السياسات والتوازنات الدوليّة.

المفاهيم السياسية في الحوار الإسلامي- المسيحي:

يتناول الباحث في هذا الفصل أبرز المفاهيم السياسية في الحوار الإسلامي المسيحي، ومنها:

* العيش المشترك : ويبين الباحث أن المقصود بالعيش المشترك: أن يعيش سكان وطن واحد بسلام وحب ووئام بغض النظر عن انتماءاتهم أو طقوسهم أو عاداتهم الدينية، فلا بدّ أن تكون ثمّة ثوابت وطنيّة تجمعهم. ويُلاحظ الباحث أن مفهوم العيش المشترك قد استخدم على المستوى الداخلي في الدول؛ فهو سلام بين الطوائف في الوطن الواحد.

ويصل الباحث من تتبع أدبيّات الحوار إلى اتّفاق الطرفين على عدّة أمور، منها:

1. اعتبار العيش المشترك ممارسة شرعية حسب مصادر كلا الديانتين.

2. اعتبار التكفير المتبادل من معوّقات العيش المشترك (يعترض الباحث على هذه النقطة ، ويرى أنّها تخالف أصولاً شرعيّة).

3. أهمية العيش المشترك في بناء المجتمع وازدهاره.

4. أهمية الحوار في تحقيق العيش المشترك.

* السلام الدولي: يرصد الباحث عدداً من المؤتمرات والندوات التي تناولت مفهوم السلام العالمي والدعوة إلى وجود مساهمة من قبل الأديان في إحلال السلام العالمي ومواجهة الحروب والصراعات والنزاعات، ويُبيّن الكاتب أنّ هناك محاولات مشتركة من قبل الطرفين في تأويل العديد من النّصوص الدينيّة التي تحثّ على القتال أو تهميشها، وكذلك الدّعوة إلى نبذ القتال والحرب، حيث جاء في مؤتمر (فيينا) "إنّا نهيب بجميع المسيحيين والمسلمين في العالم كلّه أن ينبذوا الحرب، وأن يعطوا هم أنفسهم مثالاً للسّلام". ويُلاحظ الباحث أنّ الطرف الإسلاميّ قدّم الجهاد على اعتبار أنّه الحرب الدفاعيّة من قبل المسلمين، وأنّ هذه الحرب هي المشروعة فقط. كما تطرّق الحوار إلى مقولة صدام الحضارات، وقد اتّفق الطّرفان على رفض هذه الفرضيّة، بل والدّعوة إلى حوار الحضارات بدلاً من ذلك.

* العلمانية والعلاقة بين الدين والدولة: يتطرّق الباحث في هذا المجال إلى مفهوم العلمانيّة وتعريف كلّ من طرفي الحوار لها وللعلاقة بين الدين والدولة، ثم يتناول رؤية كلا الطرفين وموقفهما من العلمانية، ويصل الباحث إلى عدة نتائج مستخلصة من حوارات ورؤية الطرفين للعلمانية:

اتفق الطرفان على رفض العلمانية التي تحارب الدين.

أكد بعض المتحاورين من كلا الطرفين على ضرورة الاستفادة من الأبعاد الإيجابية للعلمانية ، أما الطرف الإسلامي فأغلبه ضد العلمانية جملة وتفصيلاً.

هناك من رفض فصل الدين عن الدولة من الطرف المسيحيّ، ويفسّر الباحث ذلك: بأنّ هذا الموقف نابع من واقع سياسيّ يسعى إلى الحيلولة دون تحجيم المسيحيّة السياسيّة، خاصّة في لبنان.

فضّل المسيحيّون اختيار شركائهم من المتحاورين المسلمين ممن يتحرّرون من النّظرة الإسلامية الأصيلة في العلاقة المحكمة بين الدين والدولة.

لوحظ أنّ الطّرف المسيحيّ حاول الوصول إلى توافق ومساحة مشتركة من الاتّساق بين المسيحيّة والعلمانيّة وحاول إشراك الطرف المسلم في ذلك.

* مفهوم القوميّة في الحوار والعلاقة بين الوطنيّة والدّين:

يتناول الباحث بعض التعريفات لمفهوم القوميّة، ورؤية كلّ من الطرفين له، ورؤية الطرف الإسلاميّ تحديداً للعلاقة بين القوميّة والإسلام، ثمّ يستخلص الباحث نتائج متعدّدة حول رؤية الطرفين لهذا المفهوم، منها:

- مع تباين الطرفين في تحديد مفهوم القومية إلاّ أنهما اتفقا على وجود مضمونين لها، إيجابيّ اتفقا على تأييده، وسلبيّ اتفقا على إدانته.

- تتشابه رؤية الطرفين في تفسير بزوغ القوميّة وتطوّرها، سواء على المستوى العالمي أم على المستوى العربي.

- اتّفق الطرفان على أهمية التفاعل وإمكانيّته بين التيارين الدينيّ والقوميّ.

القضايا السياسيّة في الحوار الإسلامي- المسيحي:

يتناول الباحث في هذا الفصل عدّة قضايا رئيسة في الحوار، منها: الصراع العربيّ - الإسرائيليّ والتسوية، قضيّة القدس، قضيّة الأقليّات والاستقرار السياسيّ..

* الصّراع العربيّ- الإسرائيليّ: يبين الباحث أن طرفي الحوار قد اتفقا على إدانة الاحتلال الإسرائيليّ لفلسطين والمطالبة بإنهائه، وإدانة انتهاكات إسرائيل المستمرّة لحقوق الإنسان الفلسطينيّ واعتدائها على المقدّسات الإسلاميّة والمسيحيّة، في المقابل بدا التباين جليّاً في وجهات النّظر حول طبيعة الصراع العربيّ- الإسرائيليّ، وامتدّ التباين فشمل الطرف المسيحيّ ذاته؛ فالمسيحيّة الغربيّة لا تتعامل مع الصّراع بنظرة شاملة، ولكن تقتصر على معالجة الأبعاد الإنسانيّة فقط.

ويستنتج الباحث وجود تيّارٍ كبيرٍ من الطرفين المسيحيّ والإسلاميّ حاول توظيف الحوار لخدمة عملية السلام الحالية، من خلال عدّة مؤشّرات، منها:

- تأييد عملية السلام.

- ازدياد اختيار موضوع السّلام في مؤتمرات الحوار.

- التوكيد على الحوار الديني الثلاثي من أجل السلام في الشرق الأوسط.

- التوكيد على الأصل الإبراهيمي للديانات الثلاث.

ازدياد اللقاءات الثلاثيّة بين أبناء الديانات الثلاث.

* قضيّة القدس: يتطرق الباحث إلى أهمية القدس لدى أطراف الحوار، ويضع النقاط التي يتفق عليها الطرفان، ومنها:

- التوكيد على عروبة القدس.

- التوكيد على أنّ القدس عاصمة الدولة الفلسطينية.

- إدانة الاعتداءات الإسرائيليّة على المقدّسات واستمرار بناء المستوطنات، وعملية تهويد القدس.

* قضية الأقليّات والاستقرار السياسي: يبين الباحث العديد من مواطن الخلاف بين الطرفين في قراءة مسألة الأقليّات والموقف منها؛ فالطرف المسيحيّ انتقد وضع الأقليّات المسيحيّة في العالم العربيّ؛ لأنّهم لا يتمتّعون بحقوقهم، ومن الدول المنتقَدة: السعوديّة، أفغانستان، السودان. وتبعاً للانتقاد المسيحيّ، فإنّ الطّرف الإسلاميّ انتقد أيضاً اضطهاد الأقليّات المسيحيّة أينما يحدث في العالم العربيّ. في المقابل، انتقد الطرف الإسلاميّ اضطهاد الأقليّات في البوسنة والهرسك، وموقف الكنيسة الصربيّة الأرثوذوكسيّة.

أمّا مسألة الاستقرار السياسيّ فقد اتفق الطرفان على: إدانة كلّ مظاهر الشّغب والعنف التي تحصل، الدّعوة إلى وجود دور لرجال الدين الإسلاميّ والمسيحيّ في معالجة مشكلة عدم الاستقرار، الدّعوة إلى وجود جماعات خاصّة لمعالجة المشاكل بين المسيحيين والمسلمين.

ويتطرّق الباحث بعد ذلك إلى موقف كلا الطرفين من الغزو العراقي للكويت. وينهي دراسته بخاتمة ومجموعة من التوصيات. وقد استفاد الباحث من عدد كبير من الوثائق الأجنبية في الحوار الإسلامي المسيحي والمراجع الأجنبية العديدة االتي تطرّقت إلى الحوار وأبعاده السياسيّة، بالإضافة إلى المراجع العربيّة.

ويبقى القول إنّه ممّا يُزكّي هذه الدراسة ويُعطيها أهميّةً أنّها من الدراسات الرائدة التي تهتمّ بالأبعاد السياسيّة لهذا الحوار، وتحلّلها من خلال منهج توثيقيّ محكم، يربط القارىء دوماً بالمصدر، كي يطمئن إلى منهجيّة واستقامة التّحليل، كما أنّه من الملاحظ اهتمام الباحث دوماً بالبعد الشرعيّ في مناقشة ونقد العديد من مفاهيم الحوار وقضاياه.

المصدر: المكتبة