الأديان لا تموت بل تتحوّل…

أورنيلا سكر

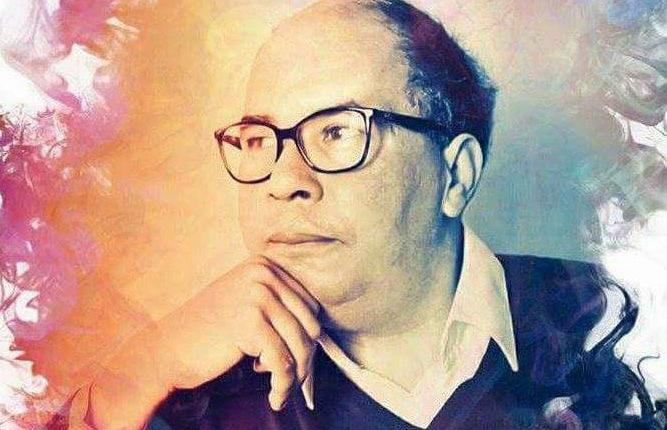

سعيد ناشيد: “الأديان لا تموت بل تتحوّل…”

“حين نؤجج عقدة الذنّب لدى الإنسان، وقتها ننتج إنساناً مريضاً ومشوهاً”

“يجب إحداث قطيعة مع الخطاب الديني لا الدين”

“يجب الانتقال إلى فهم جديد في أشكال التّدين يتناسب مع القرن الواحد والعشرين”

****

أودّ في البداية أن أرحب بك أستاذ سعيد ناشيد، باحث مغربي متخصص في شأن الاصلاح الديني والفلسفة، في بيروت مدينة الحبّ والتّعايش وشهيدة الحقّ إنّ الدين في طبيعته هو البحث الدؤوب والمُستمرِّ عن سببِ وجودِ الانسان وقيمته الاخلاقية والروحية. وبخاصّة عندما تحدث تغيرات في العلاقات الدولية بين العالمين المسيحي والاسلاميّ وذلك عندما حققت الجيوش المسيحية أولى انتصاراتها في إسبانيا الاسلامية وسيّرت حملات صليبية إلى سوريا وفلسطين تحرّكها دوافع التوسّع الاقتصاديّ، وتدعمها المناشدة العاطفية المتمثلة بطرد الإسلام من الارض المقدسة وما تلاها من تطوّرات سقوط القسطنطينية عام 1453 وزحف الأتراك إلى قلب أوروبا. . وهذا طبعاً يعود لأسباب تاريخية مبنية على مبدإ أن الغرب يرى نفسه من خلال هذا الآخر المستندة على علاقة القوة المتغيرة وصراع الحضارات وصناعة العدو الذي يجب الغرب من خلال ذلك الملاذ والحاضنة لارتقائه وتقدمه. وهنا جوهر القضية: كيف يمكن تحديد العلاقة بين الديني واللاديني في حين أن العلم نفسه يقوم على مفاهيم غير مادية، مثل مفهوم اللامتناهي في الرياضيات. ولتسمح لي بأن أقرأ عليك نصا كتبته البارحة، وأريد أن أسمع تعقيبك عليه.

النّص: (فقد برز تيّار البرغماتية ما بعد الاختبارية الّتي أخضعت الدين إلى حركة فلسفية هدمية تفكيكية وتقويضية أي بإعلان “موت الرّب”: قبل عصر الأنوار كان ثمّة واجب للبشرية نحو الرّب أي عصر الإيمان بينما مع الأنوار وبعدها، صار لها واجب نحو العقل أي عصر العقل. لكنّ، هذين العصرين (الإيمان والعقل)، سلكا معا الطريق الخطأ لأن المشكلة أصبحت خاضعة لمعايير التفاضيلية وليس لمعايير الموضوعية وذلك، من خلال التشاطر الكلامي القائم على أساس التفضيل وليس العلم بفعل الاستعاضة بمفاهيم التوافق والحوار والتفاهم والعولمة والديمقراطية أي أصبح الدين لعبة معرفة يتطلب الاستدلال والحجاج)

الآن، لديّ سؤال مركّب، ما تعقيبك على هذا الكلام؟ وباعتبار اطلاعك الواسع على تاريخ كلّ من الحضارة الغربية، والحضارة العربية الإسلامية، هل لك أن تقدّم لنا مقارنة واضحة بين الثقافتين؟

قبل البدء والدخول في بعض المحاور التي يطرحها هذا السؤال، عليّ أولا أن اعترف بسعادتي الغامرة لهذا اللقاء معك باعتبارك مثقفة عربية-قومية ذات خلفية مسيحية-إيمانية. في الغرب تعدّ مثل هذه الحوارات بين أشخاص من ذوي خلفيات مختلفة ومن حساسيات مختلفة، من المسائل الجارية. ثمّة محاورات بين فلاسفة ورجال الدين، بل ثمّة محاورات بين الفلاسفة والبابوات أنفسهم. إنّما في العالم العربي نفتقر إلى مثل هذه النوعية من الحوارات. وإن كان لكلمة حوار من معنى، فمعناها لا يتجسد إلا من خلال التعارض القائم على النزاهة والشفافية والصدق والوضوح. وهذا ما نفتقده في مجتمعاتنا. لأن المتحاورين عندنا قد يتفقون كيفما اتفق، وقد يختلفون بلا أوجه للخلاف. وكثيرا ما تختلط الأوراق، فلا يبقى للحوار من جدوى. الحوار بمعناه الحقيقي هو ما أتوقّعه من هذه المحاورة معك. وربما تكون أرضيتك التي طرحتها في البداية هي نفسها التي أدخلتنا في صلب الموضوع والقضية. وطبعا ففيما تطرحينه أتفهم الحاجيات الإيمانية للإنسان ككائن ناقص يغمره نوع من الشقاء الروحي بسبب عرضية الوجود، وفكرة الفناء، وأن الحياة نفسها عبارة ميتات، حيث أنّنا في كلّ لحظة نموت في عالم ونبعث في عالم آخر، وحيث نفقد بنحو دائم الأمكنة والمناصب والعلاقات والأصدقاء. وهذا يعني أنّنا نتعرض للفراق والطلاق والبعاد أو ربّما للاستقالة أو التقاعد، إلخ. كلّ هذه الميتات تشكل سيرورة الحياة. غير أنّ أسلوب التعامل معها هو ما قد يفاقم من الشقاء في الحياة. وأنا بالمناسبة أتقاسم مع رجال الدين فكرة أنّ هناك نوعا من الشقاء الروحي لدى الإنسان. وهذه حقيقة يجب التسليم بها فهي مرتبطة بالوضع البشريّ. لكنّ ما أعيبه على رجال الدين هو أنّ الخطاب الديني الّذي ينتجونه يساهم في استفحال الشقاء الروحي عند الإنسان، بدل شفائه. وفعلا هذا ما حدث: قامت الأديان على فكرة أن الدين يمنح السلام والطمأنينة للإنسان والسكينة. وكان هذا الوعد عنصر قوّة يحتاجه الإنسان فعلا لمواجهة نوائب الدّهر وصعوبات الحياة.

وإذن ما هو تصوركم للدين في العالم المعاصر؟

بادئ ذي بدء يجب الفصل بين الدين والظاهرة الدينية. حيث أنّ الظاهرة الدينية أكثر تجذّرا في نفسية الفرد، وفي اللاشعور الجمعيّ للإنسان، بحيث يصعب مسحها من وجدان الإنسان. ولعلي اتفق معك جزئيا في أنه فعلا يجب ألا تكون العلمنة سريعة أو متسرعة، لكي لا تكون العلمنة مجرّد علمنة للتدين التسلّطيّ أو تعويضا عن الظواهر الدينية الراسخة في النفس البشرية، من قبيل ما يسمّى بعبادة الزعيم داخل المنظومات السياسية التي تنتج الفاشية والتطرف. وهذا يعني أن سيرورة العلمنة يجب أن تكون حذرة وبالموازاة مع إصلاح دينيّ حقيقيّ. والإصلاح الديني هو الذي سيمكن من تحويل تلك الطاقات الدينية الكامنة في اللاشعور الجمعي إلى طاقات إبداعية تسهم في بناء الحضارة. وما سيبقى بعد ذلك هو أن الوظيفة التقليدية للأديان قد انتهت إلى غير رجعة، وذلك بسبب فشلها في تحقيق الطمأنينة. لكن هذا لا يعني أنّه يجب أن نمسح الأديان من الأرض. لا يمكن التفكير بهذه الطريقة لأنّ هذا النمط من التفكير قد ينتج فاشية جديدة.

عصر الإيمان،،،العقل،،، علاقة مضطربة فشلت في تقديم أجوبة عن معنى وجود الانسان. بصراحة، هل انتهى دور الدين أم ما زال له دور وتأثير، وكيف؟

“لا شيء يموت لا شيء يفنى بل الكلّ يتحوّل”. مقولة لافوازييه هذه تصدق أكثر ما تصدق على الأفكار، بما فيها الأفكار الدينية أيضا. بمعنى، لا يمكن الرّهان على موت الأديان، فالأديان لم تمت بل ستتحوّل حيث يجب أن نفهم بالضبط أين المشكلة؟ ونفهم أين أخفقت الأديان؟ لأنّنا حين نحدد أين أخفقت الأديان، نستطيع أن نحدد ملامح التحول الّذي ستسير نحوه، حتّى ولو كنا لا نملك أي يقين حول التفاصيل. مؤكد أنّ الأديان فشلت في تحقيق ما عبّرت عنه وهذه حاجة الإنسان شرقا وغربا. وهذا الإخفاق سببه أنها نقلت مركز الثقل من الحياة الدنيا إلى عالم الآخرة، عالم ما بعد الموت. فمنذ القرن السادس الميلادي، حيث بدأت المسيحية تسيطر على العالم القديم بالتزامن مع ظهور الإسلام والذي بدأ بسرعة فائقة يسيطر على جزء من العالم القديم، وبحيث اقتسمت المسيحية والإسلام العالم القديم إبّان العصر الوسيط، وهو العصر الّذي جعل مركز ثقل العقل متوجها نحو الآخرة وليس الدنيا، وأصبح يتمّ تصوير الحياة في مختلف الأدبيات الدينية باعتبارها مجرد قنطرة للعبور إلى العالم الاخر. هذا التبخيس للحياة كان له ثمن غال، يتعلق بإضعاف قدرة الإنسان على الحياة. ثمّ إن هذا الخطاب الديني الّذي مارسه الإنسان قد ساهم في تأجيج الانفعالات السلبية وغرائز الانحطاط، وساهم من ثم في إثارة مشاعر الكراهية والتّعصب والتّطرف والخوف والغيرة والشعور بالذنب. علما بأنّ هذا الشعور بالذنب –وبالعودة إلى أرضيتك الأولى- هو إحدى القضايا الأساسية الّتي ينتقدها نيتشه في الأديان، وهي تمثل بالفعل خطرا على الإنسان. حين نؤجّج عقدة الذنب لدى الإنسان فإنّنا ننتج إنسانا مريضا يعاني من العصاب الوسواسي.

ما المقصود تحديدا بعقدة الذّنب؟

إنّ الخطاب الديني السّائد هو الّذي أشاع عقدة الذنب ونتيجة لذلك يشعر المتديّن أنّه مذنب في كلّ أحواله، وأن نفسه آثمة بسبب الخطيئة الأصلية في الفكر المسيحيّ من جهة، وبسبب الخطاب الوسواسيّ في الفكر الاسلامي من جهة ثانية، ولذا يقال في بعض الأدعية: “اللّهم نعوذ بك من شرور أنفسنا”. وبالتالي يجب أن أشعر بالذنب لأنّ نفسي شريرة، ولأنّ عيني تزني، بل كلّ حواسي تزني، ويجب أن أشعر بالذنب لأنّ النساء حطب جهنم، وأنّ العلاقة مع الجسد هي علاقة خطيئة ودنس. يجب أن أشعر بالذنب بأنّي مارست العادة السرية في مرحلة مّا من حياتي. يجب أن أشعر بالذنب لأنّني كامرأة لم أخف وجهي أو سلّمت باليد على زملائي، أو أتبادل النميمة مع جاراتي. الشعور الوسواسيّ بالذنب يقود في الأخير إلى الاكتئاب أو الإرهاب.

هل حلّ عقدة الشّعور بالذّنب يكمن من خلال القطيعة مع الفكر الديني؟

أولا يجب إحداث القطيعة مع الخطاب الديني السّائد، ويجب العمل على إنتاج خطاب دينيّ جديد يؤمن بالحياة، ويؤمن بأنّ كلّ فرد هو حالة خاصة لا تخضع للنمذجة والتنميط. لا يمكن أن نلحق الفرد بالجماعة وفق نماذج ومعايير وسياسات تطبّق على الجميع. فكلّ ذات لها خصوصية في النموّ. وهو ما يقصده نيتشه في قوله “كن أنت” ، فأنت لا يمكن أن تكون آخر، أنت ذاتك، أنت نفسك. عليك أن تتصالح مع نفسك وذاتك؛ لأنّ جوهر المشكل في الخطاب الدينيّ أنه يجعل الانسان متخاصما مع ذاته. والفتنة كما أقول دائما تشتعل في علاقتنا مع ذواتنا قبل أن تنتقل إلى علاقتنا بالآخرين، الأهل، الجيران، الأصدقاء، الأحزاب، التنظيمات، الأقليات، المهاجرون، وصولا إلى علاقتنا بالإنسان. مصالحة المرء مع ذاته هي فرصة لكي يستثمر طاقته وإمكانياته؛ لأنّ الإمكانيات تتفاوت وتختلف من شخص إلى آخر. مثلا ميولك الجنسية توافق خصوصيتك أنت بالذات، وهي لا تخضع لأي إطار مرجعي. لا يمكن أن ينجح الزواج ويضمن إستمراريته إلاّ بالانفتاح على هذه الخصوصيات المتفرّدة. وكلّ ما يمكن تعديله في هذا المنحى هو تأويلنا للفعل بدل الفعل ذاته. ثم أن نظرتي إلى الوجود، ومزاجي، وطبعي، وعقدي، ومخاوفي، وثغراتي، كلها مزايا ضمن صيرورة نموّي الخاص، لا يمكن التّعامل معها على أساس معيار واحد وافق ضيقة. فهي حاجيات تحتاج إلى سياسات حيوية لكي أنمو وأتطوّر وأرتقي، وفق قدري وقدراتي. مثال آخر، بالنسبة للنظام الغذائي فكلّ ذات لها حاجاتها لكي تنمو جسديا. نقول نفس الشيء عن الحاجيات العاطفية والجنسية والروحية. هذه التفاصيل الدقيقة تختلف من شخص الى آخر، ويجب أخذها بعين الاعتبار.

أنتم تصنفون الدّين على أساس أنّه علم قابل للتّطور والإصلاح البنيويّ والاجتهاد. برأيكم أين أصبحت العلاقة مع الدين اليوم؟

يجب الانتقال إلى فهم جديد من أشكال التدين يتناسب مع القرن الواحد والعشرين. في أفق هذا الانتقال تقدّم الأديان في عمقها بعض المفاتيح التي لا يجب التفريط بها. وهذا ما عبّرت عنه في أرضيتك خلال في إشارتك إلى كتاب نيتشيه (ضدّ المسيح). ولا بأس بأن أعود إلى أرضيتك بين الفينة والأخرى. في ذلك الكتاب يمكننا أن نعتبر نتشه هو أكثر الفلاسفة إنصافاً لشخص المسيح. فنيتشه كان يهاجم التراث المسيحيّ الّذي راهن على غرائز الانحطاط. إنّ الخطاب الذي يؤجج غرائز الانحطاط ويقوّيها وينمّيها يقود إلى انحطاط الحضارة، ومن ثمّ إلى ما يسمّيه نيتشه بالعدمية، والّتي يكرّسها الخطاب الديني، من قبيل الخوف، والضغينة، والكراهية، والشعور بالذنب، فهي كلّها قيم تسهم في الانحطاط الغريزي والحضارة. وهذا ما يعنيه نيتشه في مشروعه الفلسفي بغرائز العبيد الّتي تنتج إنسانا ذليلا متمسكنا بضعفه، دون طموحات، دون قدرة على الحياة والإبداع. لا يخفي نيتشه احترامه للمسيح بفعل قدراته الإنسانية الرفيعة قبل أن تفرض المسيحية أخلاق العبيد في الأخير. إنّ الانفعالات السلبية لتوقعنا في العبودية مهما توهمنا العكس. وهذا ما قاله أحد الفلاسفة العظماء الرومان، إبكتيتوس، الّذي قال عندما تغضب أيها السيد على خادمك لأنّه لم ينجز العمل كما ينبغي، فاعلم أنّك أثناء الغضب عليه، قد منحته السطوة عليك، لأنّه هو الّذي تحكم في تلك اللّحظة في مشاعرك وانفعالاتك. إنّ التقليص من سطوة الانفعالات السلبية هو المطلوب. ما يعني استرجاع مفهوم الحكمة والّتي وصفها الخطاب القرآني بأنّها خير كثير. إنّ القيم الروحيّة السامية هي الّتي ستمنحنا فرصة أو إمكانية الانتقال إلى شكل آخر من التدين يناسب القرن الواحد والعشرين. بالنسبة لي على رأس القيم الروحية المطلوبة هناك ثلاث قيم موجودة في الأديان الإبراهيمية والوضعية، وهي الرّحمة والمحبّة والحكمة. إنّها القيم الروحية الأساسيّة الّتي يجب استنباطها من الأديان. وهنا قد أتّفق معك حول حاجة الإنسان إلى القيم الروحيّة.

ما الّذي يبرّر هذه الحاجة؟

إنّ الروحانيات حاجة من حاجات الرّوح عند الانسان. الجنس حاجة بيولوجية، والزواج حاجة ثقافية، لكن ماذا عن الحبّ؟ بكلّ تأكيد فإنّ الحبّ حاجة روحيّة. وهنا نحن نرتقي إلى مستوى آخر من حاجات الانسان. الصداقة مثلا حاجة من حاجياتي الروحيّة. بينما بيولوجيا لست بحاجة الصداقة، وجوديا لست بحاجة أيضا الصداقة، لكن روحي تحتاج إلى الصديق. ثمّة حاجيات روحيّة كثيرة من قبيل الحاجة إلى الانتماء كما تؤكّد الفيلسوفة الفرنسية سيمون فايل، وهي تتحدّث تحديدا عن التّجذر باعتباره الإطار العام للحاجة إلى الانتماء، بمعنى أن تكون للإنسان جذور. وأعتقد هنا أنّ أسباب الإرهاب والتّطرف في العالم سببها هو فقدان التّجذر. وهنا سأشرح لك لأهمية هذا التّفصيل. ما فعلته منظومة التّطرف داخل الاسلام، هو أنّها أنتجت لنا ما يسمّيه السوسيولوجيّ الفرنسيّ أولفيه روا بالاجتثاث. لقد بدأت صيرورة الاجتثاث منذ لحظة تدمير قبر الرسول من طرف السلطات الوهابية، درءا للشرك كما يزعمون. مرورا بتدمير القباب والأضرحة على يد المتطرفين. وهذا تعبير عملي عن اجتثات الاسلام، حيث لا يجب أن يرتبط الإسلام بأيّ أرض بل يجب أن يكون معولما من خلال عقيدة افتراضيّة تشعرك أنّك تنتمي إلى “أمّة محمد” أو “أمّة لا إله إلا الله”، دون تحديد مكاني، ممّا يعزز الشّعور بالاجتثاث. حتّى في المقارنة مع الشيعة فقد أنتجوا بدورهم متطرفين، وأنتجوا ركاما مهولا من الخرافات، لكن كانت لهم في المقابل عقيدة الانتماء إلى الأرض، ومن ثمّ لم يكونوا على نفس القدر من الشعور بالاجتثاث. ولكنّ الإرهاب الذي أنتجه جزء كبير من السنة مرتبط بنزعة الاجتثاث، أي الشعور بعدم الانتماء إلى أيّ بقعة من الأرض. أنت قد تذهب إلى فرنسا وقد تفجر نفسك هناك باسم الجهاد. والسؤال من أجل ماذا؟ هو فقط يقاتل من أجل أمّة افتراضيّة، لا يقاتل من أجل الأرض، إلى درجة أن تحرير فلسطين نفسه ليس من أولوياتهم. تصوّري عندما يكون متطرّف فلسطيني ينشأ في فلسطين، ثمّ يترك فجأة أرض فلسطين ويهاجر إلى سوريا لكي يفجّر نفسه ضدّ “المجوس”، فهذا مؤشّر لحجم الاجتثاث الّذي ينتج صراعا افتراضيا يصدق عليه القول المأثور، “لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع”. وهذا ما يفسّر اندفاع الجيل الثالث والرّابع من أبناء المهاجرين نحو “الإرهاب المعولم” طالما أنّهم الأكثر شعورا بالاجتثاث، ومن ثم توافقهم إيديولوجية اجتثاثية يقدّمها لهم المتطرّفون على طبق من ذهب.

ثمّة قناعة أود أن أثيرها معك: الحضارة العربيّة الإسلاميّة في فتوحاتها لم تدمّر الثقافات المحلية، لم تقم باجتثاثها. وبوسعي أن أقدّم مثالين، الغزو التركي لأوروبا، والغزو العربي للأندلس. غير أنّ الحضارة الغربية قد استوطنت وساهمت في إلغاء هويّة وثقافة وخصوصية البلاد الّتي افتتحتها، سواء الشّام او فلسطين أو العراق أو الجزائر، أو غيرها. هل لك أن توضح لنا هذا الالتباس؟

لا يجب وضع الاستعمار والغزو في سلّة واحدة من التقييم. فالغزو التركي لأوروبا ليس هو غزو المسلمين للأندلس. لا يمكن إجراء أي مقاربة بين ظروف الحالتين، لا في مستوى النتائج الحضارية ولا حتّى في مستوى العلاقات بين الطوائف والثقافات. وعلى نفس المنوال، لا يجوز الخلط بين غزو نابليون إلى مصر، والاستعمار الفرنسي للجزائر، لأنّ الأمر يختلف. فمثلا كانت لحملة نابليون إيجابيات على حركة التاريخ في عموميته، كانت الحملة هي الصدمة الّتي أيقظت نخبنا من سباتها ووضعتها أمام أسئلة النهضة. لنعد إلى غزو العثمانيين سواء لأوروبا أو أفريقيا أو الشرق الأوسط، لم يكن ذلك الغزو يمثّل أي إضافة حضاريّة، على خلاف عصر العباسيين مثلا. إن حقبة العثمانيين كانت الحقبة الّتي لم تنتج فيها الحضارة الإسلامية أيّ عالم كبير في أيّ مجال من المجالات، بخلاف مرحلة العباسيين. وكلّ ما فعله الأتراك في أوروبا هو بناء المساجد وتوسيع جيشهم الانكشاري. أمّا غزو المسلمين للأندلس كان مساهمة في البناء الحضاري، أنتج منظومات فلسفية وعلمية وأدبية، وأنتج ثقافة الاختلاف والتّسامح والتّبادل الثقافي، من خلال فلسفة ابن رشد وابن ميمون، والجماليات في الحدائق والمعمار، وصولا إلى التقاليد الرشدية الّتي انتقلت من هناك إلى أوروبا. لكن بصرف النظر عن تلك التفاصيل، يجب أن نقرّ بأنّ الوعي الأخلاقيّ المعاصر الّذي تؤطّره منظومة حقوق الإنسان، وحقّ الشعوب في تقرير مصيرها، يفرض علينا الاعتراف بحقيقة أنّ الاستعمار لم يعد أخلاقيا مقبولا بصرف النظر عن نتائجه.

إنّ الإسلام مازال بذاته هويّة جماعيّة منتشرة، وهذا ما تخشاه علمانيّة الغرب. فما هي حقيقة المنشأ التاريخي لكراهية الغرب للمسلمين؟

بطبيعتي لا أحبّ السّجال، لكن لا بدّ من مواجهة هذا السّؤال بسؤال مضادّ، برأيك أين يبدو لك خوف الغرب من الإسلام؟ عندما ينزل أيّ مسلم في عاصمة غربية، يسأل عن المسجد، فلا يجده بعيدا عن مكان السّؤال. مواقيت الصلاة تحترم، الأعياد الدينيّة للمسلمين تحترم، وهذا باعتراف المسلمين. بل يبدو أحيانا كأنّ الغرب يدفع ثمن التّسامح غير المعقلن، لدرجة أنّه وصل إلى درجة التّسامح مع المتطرفين بدعوى أنّهم يقاومون أنظمة مستبدّة. كذلك أميركا احتضنت الكثير منهم، وراهنت على جماعة الإخوان المسلمين من أجل ضبط استقرار شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وتمرير برامج المؤسّسات الماليّة الدوليّة. غير أنّنا شعوب تشعر دائما أنّها مستهدفة، وتعاني من وسواس المؤامرة. إنّها ثقافة وسيكولوجية الإنسان المهزوم حضاريا. نحن مهزومون في كل تفاصيل حياتنا، نعاني من شعور بالجرح النرجسي؛ لأننا منذ قرون طويلة ونحن نشعر بأننا خير امّة أخرجت للنّاس، وأنّنا الأفضل. وقد قامت منظومة الفقه على ترسيخ الأفضلية، أفضلية المسلم على غير المسلم والّذي هو نجس في آخر التّحليل، أفضلية الرّجل على المرأة والّتي هي نجس في كثير من أحوالها، إلخ. إنّ هذه التّصوّرات لهي مثل القنابل الموقوتة الّتي قد تنفجر في أيّ لحظة. وهذا ما يحدث، والمستغرب أنّنا نستغرب فعلا، أو نتظاهر بالاستغراب.

هل هذه النّجاسة مارستها جميع الأديان على مسافة واحدة تجاه هذا الآخر؟

النّجاسة ورطة كلّ الأديان. والفرق فقط هو أنّ أوروبا مرّت بعصر التنوير، الّذي ترك أثره البليغ حتّى على المتدينين المسيحيين. خذي مثلا محاورة البابا فرانسي مع الطفل الايطالي إيمانويل، حين قصده في أحد الأيّام ليطرح عليه سؤالا، ودموع الأسى تملأ خديه، وقد أخبره بأنّ والده مات ملحداً غير أنّه عمّد أبناءه الأربعة جميعهم، وأخبره بأنّه خائف على والده أن يكون الله يعذّبه في جهنّم. فبما أجابه البابا؟ قال له: طالما أبوك لم يكن مؤمنا ومع ذلك فقد عمّدكم، فهذا يعني أنّ الله يحبّه لأنّه من السّهل أن نعمّد اولادنا حين نكون مؤمنين لكن من الصّعب أن نفعل ذلك حين نكون غير مؤمنين. وهنا جمالية المعنى حين أضاف قائلا له: إنّ قلب الله هو قلب الأب يا إيمانويل. وهنا أريد أن أشير أنّ خلف هذه الإجابة ليس هناك تاريخ المسيحيّة فقط بل أيضا تاريخ الأنوار. لقد أصبحت الأنوار جزءا من التاريخ الأوروبي بدينها وأسواقها وكنائسها وثقافتها. بينما في بلاد المسلمين فإنّ الإصلاح الديني غائب عن الوجود سواء في المدرسة أو المسجد أو الإعلام. وهذا ما يدفعنا إلى أن نعيد إنتاج نفس المفاهيم الّتي ترسّخ الكراهية والحقد والغيرة والشّعور بالإثم.

إذا أنتم تصفون ثقافتا أنّها قائمة على أساس الكراهية.. برأيكم هل اضطهاد اليهود والمسلمين في الأندلس وأوروبا وصولا إلى ما يعرف بصفقة القرن والتطبيع هي ثقافة التنوير والتّسامح وكيف؟

اسمحي لي أن أوضّح هذا الالتباس، إنّ هذا المشروع الّذي يعرف بصفقة القرن يأتي في سياق المشروع الأساسي للمحافظين الجدد في الولايات المتحدة الأمريكيّة. وهؤلاء المحافظون الجدد لديهم تجربة سابقة مع البروتستانت. علما بأنّ معظم المحافظين لهم أصول دينيّة يهوديّة، وطبعا للمرجعيات الدينيّة انعكاس على توجهات وشخصيّة الفرد. عموما تميّزت العلاقة بين البروتستانت وإسرائيل بالعداء الشدّيد إلى حدود أواسط القرن العشرين، ولكن وقع تحوّل كبير، فأصبحت نفس الفرضيات الّتي أقام عليها البروتستانت كراهيتهم لإسرائيل هي نفس الفرضيات الّتي أعادوا بناء صداقتهم مع إسرائيل، وذلك من خلال مملكة المسيح في آخر الزّمان الّتي ستظهر وستقود الحرب ضدّ اليهود وتفنيهم ويحمل المسيح المؤمنين المسيحين إلى ملكوت السّماء. ورأوا أنّ هناك شروطا يجب أن تتوفّر قبل أن تبدأ مرحلة أرمجيدون والّتي هي تحقيق لسفر الرؤيا في الكتاب المقدّس. من بينها عودة اليهود إلى أرض الميعاد، والاعتراف بالقدس عاصمة أبدية لليهود. وعند تحقيق هذين الهدفين يمكن أن نمرّ إلى المرحلة الأساسيّة للمتطرفين البروتستانت، وهي الدخول في حرب حقيقية مع اليهود من أجل استعادة الأرض وتسريع وتيرة الخلاص المسيحي. ويعتبر المحافظون الجدد أنّ تحوّل العلاقة بين البروتستانت وإسرائيل من العداء إلى الصداقة، يمكنها أن تتحقّق في علاقة الإسلاميين بإسرائيل. لا سيّما وأنّ الكثير من المتطرفين الإسلاميين يجعلون الصراع مع إسرائيل ثانويا بالمقارنة مع الصراع مع الشيعة، أو الشيوعيين، أو العلمانيين، أو غيرهم.

بالعودة إلى إسرائيل هل تعتبرها عدوا؟

لربّما يجب تحديد المفاهيم، ذلك أنّ كارل سميث هو أحد الشخصيات البارزة في ألمانيا النازية. هو الّذي أدخل فكرة العدوّ إلى السياسة كشرط أساسيّ للممارسة السياسة. نعم هناك صراع مع إسرائيل، ربمّا هو صراع مصالح، صراع الأرض، صراع مشاريع واستراتيجيات، إنّما لا يعني ذلك بالضرورة تبنّي مفهوم العدوّ أو العداء بالمعنى الانفعاليّ الغرائزيّ. السّلام شرط أساسي للتنمية لكنّنا محكومون من طرف أمراء الحرب وتجّار الأسلحة. نعم هناك صراع مصالح لكنّ الّذي يجري فعلا هو أنّ البعض يتاجر بالأوهام. جوهر المشكلة في العلاقة بين إسرائيل والعرب هو في أنّ العرب يتعاملون معها بعقدة نقص، وفي نفس الوقت يرفضون الاستفادة من نقاط قوّتها. نبايع الحكام الّذين يتعاملون مع إسرائيل سرّا، ويبيعون لنا في العلن الكلام الّذي نحبّ سماعه. وبهذا التّوجه نحن نضيع على أنفسنا الكثير من الفرص. هناك صراع بالفعل. غير أنّ إدارة الصراع تحتاج إلى العقلانية. إنّ الشعبوية والمزايدة لهي مجرّد أوهام تمنعنا من أن نخوض صراعا نزيها وشفافا وصريحا نقول فيه ما لنا وما علينا. وقد نصل في آخر المطاف إلى تسويات واتّفاقيات تضمن السّلام والتنمية بالمعنى الّذي يحفظ كرامة الشّعوب، وقد يمثّل فرصة بناء الدولة الواحدة لحلّ الصراع العربي- الإسرائيلي، على منوال الوثيقة التأسيسيّة لمنظمة التّحرير الفلسطينيّة، ولو بإجراء بعض التّعديلات.

برأيكم من المسؤول عن إضاعة فرصة السّلام؟

الفرصة ضيّعها المتطرّفون سواء من جهة الفلسطينيين والإسرئيلين. وهنا أريد أن أقول إنّ أخطاء ارتكبت من الجانب الأضعف (الجانب الفلسطيني) استغلّها الطرف الأقوى (الطرف الإسرائيلي)، وبدت منذ مؤتمر مدريد، واتّفاقية غزّة أريحا أوّلا، وأدّت في النهاية إلى زيادة عدد المستوطنات، وتصفية القضية الفلسطينيّة، وتهويد القدس، لا لشيء سوى بسبب عقد كامنة في الوجدان العربيّ. لقد حملت “مفاوضات السّلام” منذ البداية بذور الفشل، بدءا من الترسيمات المعقدة لتقاسم الدولة على أساس دولتين، وتقاسم مدافن الأنبياء وترسيم الحدود، ومسائل العملة والمطار والمياه والمعابر إلخ. ييدو أنّ الوضع مأزوم بشكل يسير نحو الانسداد التاريخيّ، ولا سبل لأيّ حلّ يكون على نفس الطريق. حين تكون الخطوة الأولى في الاتّجاه الخاطئ يصبح المسار كلّه خاطئا. لا أدري إن كان الوقت ممكنا، لكن يجب الاستفادة من تجربة إفريقيا الجنوبيّة.

هل تشاطر البعض الرأي في اعتبار أن حلّ القضية الفلسطينيّة يكمن من خلال فصل الدين عن الدولة؟ كيف ذلك علما بأنّ أساس وجود إسرائيل قائم على الديانة اليهوديّة؟

من المثير للسخرية أن تكون إسرائيل هي أوّل دولة قامت على أساس الدين في العصر الحديث. والسّؤال الحقيقي هل نتبعها في هذا المنحى أم نشقّ الطريق الّذي يناسبنا؟ المثير للسخرية أنّ المتطرفين عندنا يعتقدون بأنّ إسرائيل هي النموذج، وفي كلّ مرّة نسمعهم يقولون: انظروا إلى إسرائيل، إنّها تقحم الدين في الدولة والسياسة والتّعليم، رغم أنّه دين محرّف! فلم لا نفعل نفس الشّيء مع ديننا؟ إذن علينا أن نخطو نفس الخطوة. وبهذا النّحو تصبح إسرائيل نموذجا للمتطرفين. في المقابل تدرك إسرائيل باعتبارها دولة قائمة على أساس الدين والعرق أنّها لا تستطيع أن تستمرّ إلاّ في محيط متناغم معها. وهو محيط يجب أن يتشكّل من دول قائمة بدورها على المحاصصة الطائفيّة والدينيّة والمذهبيّة. لذلك، بمعزل عن المزايدات الدينيّة والّتي لا نملك فيها الحجة على إسرائيل، فجوهر الصراع ضدّ سلطات قائمة على التوراة هو العلمانية، والّتي تعني التّحرر من البناء الديني والطائفي للشرق الأوسط برمّته. أمّا وأن أصغي إلى الاستدلال بوعد الله لإبراهيم، ثمّ آتي كمسلم فأستدلّ أيضا بالحجّة الدينية المقابلة، حجّة الإسراء والمعراج، فليس هناك من سبب لترجيح حجّتي على حجّته طالما الأمر متعلّقا بحجج غيبيّة. بل كلّ ما سأفعله هو أنّي سأضيع حججي الإنسانيّة والقانونيّة والأخلاقيّة. في كلّ الأحوال تبقى الحجّة الدينيّة في صالح إسرائيل، بينما لو ذهب العرب إلى المحاججة بحقوقهم كأصحاب لهذه الأرض لكان الوضع أسهل ومنطقيا ومقنعا. وفي سياق حديثنا عن اليهود لا داعي للقلق لأنّ تاريخ العلاقات اليهوديّة–الاسلاميّة لم يكن تناحريا في الغالب. وهذا ما يوضّحه تاريخ الحضارة الأندلسيّة، وهو ما يفسّر أيضا ظاهرة النّزوح الجماعي للمسلمين واليهود إلى المغرب عقب “سقوط الأندلس”.

أين وصلت ممكنات النّهوض الحضاريّ لدى مجتمعاتنا؟

دخل العقل العربي في سبات عميق منذ هزيمة مشروع المعتزلة، وصعود نجم ابن حنبل، وبالتّالي دخل العقل العربي في حالة من الجمود، وأصبح الحاكم نفسه يخاف من الرّهان على العقل والعقلانيين، ويفضّل الرّهان على الفقهاء؛ لأنّه خبر وعلم قدرة الفقهاء على تجييش العوام والغوغاء، ومن ثمّة التّسليم بمفاهيم أسطورية وخرافية واهمة، لا غاية لها سوى تخدير العوام. لقد تمّ تعطيل العقل عن طريق تقديس النّص الديني، وتقديس كلّ ما يقال باسم الدين. فعندما بدأ الربيع العربي، تحفّظ كثير من المفكّرين، وقد تبادلت معهم الكثير من الأفكار، أمثال جورج طرابيشي الّذي أكّد مرارا بأنّنا إذا لم نعبر عبر بوابة الإصلاح الثّقافي فلن نعبر سوى إلى عصور وسطى جديدة. أمّا أنا فقد كنت اعتبر بأنّنا يجب أن نكسر حلقة الانسداد السياسي، والباقي تفاصيل. لم يكن رأيي صائبا.

هل تعتقد أنّ الإصلاح الديني كان له تأثير على المجتمعات العربية الإسلاميّة؟

اعتقد أنّنا لا نزال في نقطة الصفر، لم نبدأ بعد، وذلك بسبب انعدام أي مشروع حقيقي للإصلاح الديني. بالنسبة لي فإنّ مشروع الإصلاح الديني المتكامل يجب أن يشمل ثلاثة مجالات أساسيّة: أوّلا، التّعليم لاسيّما برامج التعليم الديني؛ ثانيا، المسجد، لا سيّما خطب الجمعة؛ ثالثا الإعلام، لا سيّما الإعلام الديني.

في هذه المجالات الثلاثة، يجب تغيير المفاهيم والقيم. يجب على الخطاب الديني بكلّ اختصار أن يتصالح مع الطبيعة البشريّة وحاجياتها، أو يتصالح مع حاجيات الفرد وخصوصياته، وأن يتصالح مع حاجة النّوع البشري إلى النّمو.

لو عدنا إلى تقنيات النّص الشرعي ( القرآن) هل من إمكانية في تطوير امداد وامتداد بين الثقافات على قاعدة “لا دينية”؟

هذا طرح مهمّ، إنّ النّص القرآني ليقدّم لنا المفاتيح ونحن علينا توظيفها بشكل يخدم هذا الامداد والامتداد الثقافي. لكنّ تصوّري عندما يقول ابن حنبل نفسه، السنّة قاضية على القرآن. فما معنى ذلك؟ معناه أنّ مركز الثّقل الديني ليس في القرآن بل أصبح في السنّة. لذا من الطبيعي أن ينزعج المسلم إذا شُتم الرّسول، لكنّه لا ينزعج إذا شُتم الله. يوميا يُشتم الله في الشوارع، لكن لا أحد يشتم الرّسول. فعندما يقول ابن حنبل السنّة قاضية على القرآن هنا أزمة الاختلال. لأنّ مركز الثّقل الإيماني سينتقل من الله إلى الرّسول، والّذي باسم سنّته ترتكب أشنع الفظائع والجرائم الإنسانيّة. لذلك، أصبح القرآن يحتلّ مساحة بسيطة من العقل الديني. لو أنّنا نقلب الصورة. فمثلا عندما نزلت آية: “اليوم أكملت لكم دينكم”، لم يكن هناك لا أبو هريرة ولا ابن حنبل ولا البخاري، بل كان فقط الخطاب القرآني. وبالتّالي معضلة المسلمين أنّهم لم يكتفوا بالقرآن، بل استندوا إلى أحاديث هي بالأساس متنازع عليها، وعلى حجيّتها. والملاحظ أنّ الخطاب القرآني أقرب إلى العقل وإلى حقوق المرأة وحقوق الأقليات من سائر الموروث الديني، فمثلا بوسعنا أن نقارن بين صورة حاكمة سبأ “بلقيس” في الخطاب القرآني، وصورة القوم الّذين لن يفلحوا إذا ولّوا عليهم امرأة في الحديث.

هل نفهم من حضرتكم أنّ فكرة الاعتراف بالآخر ليست موضع خلاف قرآني؟؟

من حيث المبدأ يعترف القرآن بالآخر، لكنّ الاعتراف لا يكفي طالما لم يتحوّل إلى تشريع، أو مؤسّسات، أو أخلاقيات. النقد هنا موجّه إلى الموروث الدينيّ التاريخيّ بمعزل عن الخطاب القرآنيّ. هنا ثمّة فراغ كبير. إلاّ أنّي أعتقد في المقابل أنّ التّصوف الفلسفي (ابن عربي مثلا) بذل أكبر جهد ممكن لإدماج الآخر، حتّى الآخر الجذري، ضمن منظومة وحدة الوجود. وبذلك النّحو أخذ العشق والحبّ مكان الخوف والكراهية. لقد أدرك المتصوفة بأنّ آفة الدين هي الخوف. والخوف كما يرى سبينوزا هو ضمن الأهواء الحزينة، وهو من غرائز الانحطاط الّتي تهدّد الحضارة كما يرى نبتشه. لو كان الإصلاح الديني قد نجح في الإسلام لكانت العلاقة بين الله والإنسان قائمة على الحبّ والمحبّة. وفي كلّ الأحوال جميل أن نربّي أبناءنا على مبدأ الحبّ والعشق. فإذا فقدوا إيمانهم لن يفقدوا قدرتهم على الحبّ، ومن ثم قدرتهم على الحياة.

تقول في إحدى مقالاتك، في صحيفة “عرب لندن”، “أنّ المثقف عليه أن يكون قادرا على الاستمتاع بما توفره الحياة، فلا يقع في الجشع”. ماذا تقصد بذلك؟

يحتاج المثقف إلى شيء من الأبيقوريّة لمواجهة مغريات الريع والإكراميات والمناصب. بعني أنّه يحتاج إلى القدرة على الاستمتاع بالحياة ببساطتها. وهذا ما يتجلّى من خلال قدرة الانسان على الاستمتاع بنسمة الهواء وهي تهب على وجهه، كما يقول أبيقور. لأنّ المثقف يحتاج إلى عدم استنزاف طاقته في تكاليف العيش الرغيد، بل العمل على توفيرها لأجل الإبداع والإنتاج. إنّ المفكّر ليتعامل مع الأفكار، ويعتبرها كائنات خالدة في مجرى حركة التّاريخ. كلّ ما عداها زائل. ثمّة قدر أفلاطوني بهذا المعنى. فالمثقف لا يخاطب عصره وحسب، بل أحيانا لا يخاطب عصره على وجه التحديد. وإنمّا يخاطب كل الأجيال القادمة على امتداد حركة التاريخ. لا أذكر من قالها لكنها قيلت: من الآن أنحني أمام روح إنسان سيولد بعد ألف عام.

في الختام ، لفتني عنوان كتابك الأخير،” التداوي بالفلسفة” لماذا هذه النظرة التشاؤميّة؟

لا لست متشائماً، فلو كنت كذلك لما قدمت أي وصفة للموضوع، لكنّني منشغل بهم أساسي، أولا، حضارتنا ليست مجرّد حضارة مهزومة بل إنّها حضارة مريضة. يظهر مرضُها في السلوك اليوميّ، والمفاهيم، والخطب، والنّصائح، والأمثال. نحن ننتمي إلى حضارة مريضة. ولقد سبق لنيتشه أن اعتبر أنّ الفيلسوف هو طبيب الحضارة، لأنّه يساعد الحضارة على العلاج من أمراضها الثقافيّة، بل الفيلسوف بالمعني الرواقي طبيب الرّوح بالنسبة للإنسان عموما. نحن متوترون في كلّ أحوالنا، نغضب بسرعة، نميل إلى الاكتئاب والعنف والإرهاب، وهذه كلّها تجليات لحالتنا المرضية الّتي نعيشها في مستوى أرواحنا، وفي مستوى حضارتنا أيضا. لذلك أحاول الاستعانة بالعلاج الفلسفيّ لأجل تحقيق نوع من الشعّور بالسكينة والسّلام الدّاخلي للإنسان. وهو أعزّ ما يُطلب.

شكراً.