بين الشرق والغرب… أين نحن؟

محمّد قطيش

إذا كانت حكمة سقراط العظيمة “إعرف نفسك” موجّهة للفرد، فالمجتمع أولى بأن يعرف نفسه. “أين نحن؟ ومن نحن؟”، أين نحن في الزمان والمكان؟ في التاريخ والجغرافيا؟ ما هي هويّتنا؟. لا يمكن أن نختار طريقاً لنسير فيه إن لم نعرف إحداثيّتنا الثقافيّة. يصبح هذا السؤال أكثر إلحاحاً حين يكون المجتمع (أو الدولة) المعني بالسؤال “متخلّفاً عن ركب الحضارة”. فموضوع الهويّة الثقافيّة هو من أكثر المواضيع حساسية في التاريخ، وأكثرها تأجيجاً للصراعات.

في هذا الإطار نسمع كثيراً عن “الصراع بين الشرق والغرب”، أو “التفاعل الحضاري بين الشرق والعرب”، أو “الغزو الثقافي والتغريب”، وغير ذلك من المواضيع التي تقسم العالم إلى قسمين، أحدهما على يمين الخارطة والثاني على يسارها، وكأنّ قدرهما الصراع دائماً. ولكن ما هو الشرق وما هو الغرب؟ ولماذا هذا الصراع الدائر بينهما؟

الشرق والغرب

تاريخيّاً كانت منطقة البحر المتوسّط، وخاصّة شرقيّها، من أهمّ ممرّات التجارة العالميّة (وفي عصرنا الراهن يضاف النفط)، وبالتالي كانت تشدّ أنظار القوى الكبرى عبر التاريخ. وما إطلاق تسمية الشرق والغرب إلا على أساس محوريّة هذه المنطقة، التي هي قلب العالم القديم، واعتبارها الخط الذي يفصل بين يمين الخارطة ويسارها. من هنا نجد أنّ الشرق والغرب مفهومان غير ثابتين في دلالتهما. فالشرق كان حيناً آشوريّاً أو بابليّاً، وحيناً فارسيّاً أو فرعونيّاً، وتارةً عربيّاً، إسلاميّاً، أو عثمانيّاً، وتارةً أخرى سوفياتيّاً شيوعيّاً… أو صينيّاً!! كذلك الغرب، فهو يوناني، روماني، بيزنطي، أوروبي، أميركي، إلخ…

صراع عسكري وتفاعل حضاري

من الملاحظ أنّ أبرز مراحل الصراع بين الشرق والغرب غالباً ما كانت تؤدّي إلى قيام حضارة جديدة. حدث ذلك عندما اجتاح الإسكندر المقدوني الشرق (الإمبراطوريّة الفارسيّة حينها) في القرن الرابع قبل الميلاد، وما نتج ذلك من قيام الحضارة الهيللينيّة، كذلك الأمر عقب الفتوحات الإسلاميّة التي انطلقت في القرن السابع للميلاد، وقد نشأت على إثرها الحضارة العربيّة الإسلاميّة التي امتدّت من إسبانيا غرباً إلى حدود الصّين شرقاً، والتي دامت قروناً. الأمر نفسه ينطبق على الحروب الصليبيّة بين القرن الحادي عشر والثالث عشر، التي يعتبر المؤرّخون أنّها أسّست للنهضة الأوروبيّة المعاصرة، فهي سمحت لأوروبا، التي كانت تعاني حينها عبء قرونٍ من التخلّف والجهلن أن تحتكّ بأعظم حضارة في ذلك العصر، فاستفادت من علومها في إرساء دعائم نهضتها الحديثة.

الحضارة مسيرة إنسانيّة

يعتبر الغرب اليوم نفسه مديناً للحضارتين اليونانيّة والرومانيّة في نهضته الحديثة، وقد اخترع فكرة “المعجزة اليونانيّة”، بمعنى أنّ اليونانيّين استطاعوا أن يصنعوا حضارتهم من “الصفر”، من لا شيء. والحقيقة التي يقرّها الكثير من المؤرخين والفلاسفة هي أنّ اليونان ما كانت لتبني حضارتها المزدهرة لولا أنّها احتكّت، بسبب التجارة بشكل أساسيّ، بحضارات الشرق القديمة، خصوصاً بلاد ما بين النهرين ومصر الفرعونيّة حيث بلغت الحضارة ذروتها في ذلك الزمان، وأخذت عنهم ما مكّنها من النهوض.

يعتبر الغرب اليوم نفسه مديناً للحضارتين اليونانيّة والرومانيّة في نهضته الحديثة، وقد اخترع فكرة “المعجزة اليونانيّة”، بمعنى أنّ اليونانيّين استطاعوا أن يصنعوا حضارتهم من “الصفر”، من لا شيء. والحقيقة التي يقرّها الكثير من المؤرخين والفلاسفة هي أنّ اليونان ما كانت لتبني حضارتها المزدهرة لولا أنّها احتكّت، بسبب التجارة بشكل أساسيّ، بحضارات الشرق القديمة، خصوصاً بلاد ما بين النهرين ومصر الفرعونيّة حيث بلغت الحضارة ذروتها في ذلك الزمان، وأخذت عنهم ما مكّنها من النهوض.

هذه النزعة إلى إنكار دور الآخر نجدها جليّة لدى الغرب أيضاً بالنسبة لأوروبا الحديثة، التي قامت “على أكتاف العمالقة” كما يعبّر إسحق نيوتن. فما يُصطلَحُ عليها بالعصور المظلمة (Dark Ages)، وهي الفترة التي تفصل ما بين سقوط روما وقيام النهضة الأوروبيّة الحديثة، هي الفترة نفسها تقريباً التي شهدت العصر الذهبي للحضارة العربيّة في الشرق، والتي أخذت عن اليونانيّة والفارسيّة والهنديّة وغيرها، وصنعت حضارتها الفريدة.

إذاً فالحضارة مسيرة إنسانيّة، بل مسؤوليّة إنسانيّة، تتناوب على حملها الشعوب تبعاً لظروفها وأحوالها. وهي ليست حكراً على شعبٍ دون آخر، إنّما هي نتيجة لأسباب موضوعيّة، متى توفّرت هذه الأسباب شهدنا حضارة جديدة. أمّا البحث في مقوّمات بناء الحضارة فهو بحثٌ تكثر فيه النظريّات والآراء، ولكنّ البديهي أنّ العنصر البشري والمجال الجغرافي والمواد الأوليّة، إلى جانب “الروحيّة” والإرادة والعزم و”الوقت”، هي أسباب لا مناص من توافرها من أجل تحقيق أي بناء حضاري. وبطبيعة الحال، يضيف كلّ شعبٍ إلى الحضارة التي يبنيها من ثقافته وذوقه وإبداعه ومواهبه، فتسمّى حضارته باسمه (الحضارة الصينيّة، الحضارة العربيّة… إلخ).

ضائعٌ في التاريخ وضائعٌ في الجغرافيا

إذا صحّ لنا أن نقسّم منتجات الحضارة إلى قسمين، نقسمها على الشكل التالي: منتجات إنسانيّة عابرة للمجتمعات (كالتطور العلمي والتقني)، وأخرى خاصّة بالمجتمع الذي ينتجها (كالمجتمعات الثقافيّة والفنيّة مثلاً). كلا المنتجين ملكٌ للإنسانيّة، وجزءٌ من التراث البشري. أمّا الأوّل فهو استجابة لحاجة الرفاهية وتيسير سبل العيش وتطويرها، وأمّا الثاني فهو انعكاس لثقافة المجتمع وذوقه وتطلّعاته. لكي نكون أكثر وضوحاً سنضرب مثلاً “التلفاز”. فالتلفاز، كمنتج تقني يساهم في تطوير وسائل التواصل والإتصال والتعبير، هو منتج حضاري إنساني لا يستغني عنه شعب من الشعوب، سواء أكان هذا الشعب هو مخترعه أم لا. ويمكن لأي شعبٍ اليوم، إذا أراد، أن يصنّعه. أمّا البرامج والأفلام التي تعرض على التلفاز فهي نتاج البيئة والذوق الإجتماعي لمنتجيها، ولكلّ مجتمعٍ ذوقه الخاص، وهذا لا يعني انّ على كلّ المجتمعات ان تنتج البرامج والأفلام إيّاها! وهي حرّة في اختيار ما يعجبها منها وترك ما سواه.

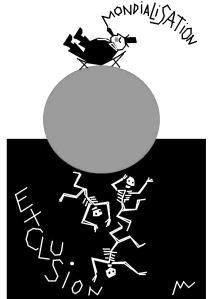

قد يبدو الأمر في بديهيّاً ولا إشكال فيه، ولكن في الواقع تعاني الكثير من الشعوب من مشكلة الفصل بين هذين الوجهين للحضارة. والمشكلة الأساس هي: حين تكون التكنولوجيا والعلوم (أي التحديث) إنتاجاً حضاريّاً غربيّاً، يصبح “التحديث” مرادفاً لـ”التغريب” في دول العالم الثالث (ومنها العالم العربي). يؤدّي ذلك إلى ردّات فعل متفاوتة بين الأفراد والجماعات في هذه المجتمعات، فمنهم من يرفض التحديث خوفاً من التغريب وفقد الهويّة، فيركن إلى الماضي ويضيع في التاريخ بعيداً عن الواقع، ومنهم من يلجأ إلى تقليد الغرب في سلوكه وأفكاره وطريقة عيشه، مستسلماً متلقّفاً، كالقرد، كل ما يمليه عليه سيّده، فيضيع في الجغرافيا بعيداً عن واقعه. كلا النموذجين ناتج عن الخلط بين منتجَيْ الحضارة سالفَيْ الذكر.

الغرب والغرب الأقصى

الخوف من فقد الهويّة لا يقتصر على دول العالم الثالث. في فرنسا مثلاً، وهي من الدول الرائدة في الحضارة الغربيّة المعاصرة، نرى نفس النموذجين (الضائع في التاريخ والضائع في الجغرافيا) حاضرين في مجتمعها. وذلك نتيجة “العولمة” التي باتت تعني، بشكل أو بآخر، “الأمركة”. يشير الكاتب اللبناني-الفرنسي أمين معلوف في كتابه “الهويات القاتلة” إلى امتعاض بعض الفرنسيّين من وجود فرع للماكدونالد في الحيّ الذي يعيشون فيه، فهم يرون في ذلك خطراً على هويّتهم الثقافيّة! كما أنّ الكثير من الفرنسيّين لا يتسامحون باستخدام مفرداتٍ من اللغة الإنكليزيّة إلا عند الضرورة القصوى للسبب نفسه. بالمقابل فإنّ نسبة كبيرة من الشباب الفرنسي متأثّر بشكلٍ فاقع بالنمط الأميركي (في الموسيقى التي يسمعونها، في ملابسهم، في كلامهم، إلخ…). وعطفاً على مثالنا السابق – التلفاز – فقد ذكر لي أحد الفرنسيّين أنّ أوّل برنامجٍ من برامج ما يُعرَف بـ “تلفزيون الواقع” المعروفة في الولايات المتّحدة، حينما أراد بعض المنتجين إطلاق النسخة الفرنسيّة منه، اعترضت على ذلك شريحة واسعة جدّاً من الفرنسيّين، ونظّموا المظاهرات للمطالبة بمنعه، معتبرين انّ هذه “الثقافة المبتذلة” غريبة عن المجتمع الفرنسي. ولكن رغم ذلك فقد تمّ عرضه وتواصلت بعده البرامج التي على شاكلته (قارن مع العالم العربي).

الخوف من فقد الهويّة لا يقتصر على دول العالم الثالث. في فرنسا مثلاً، وهي من الدول الرائدة في الحضارة الغربيّة المعاصرة، نرى نفس النموذجين (الضائع في التاريخ والضائع في الجغرافيا) حاضرين في مجتمعها. وذلك نتيجة “العولمة” التي باتت تعني، بشكل أو بآخر، “الأمركة”. يشير الكاتب اللبناني-الفرنسي أمين معلوف في كتابه “الهويات القاتلة” إلى امتعاض بعض الفرنسيّين من وجود فرع للماكدونالد في الحيّ الذي يعيشون فيه، فهم يرون في ذلك خطراً على هويّتهم الثقافيّة! كما أنّ الكثير من الفرنسيّين لا يتسامحون باستخدام مفرداتٍ من اللغة الإنكليزيّة إلا عند الضرورة القصوى للسبب نفسه. بالمقابل فإنّ نسبة كبيرة من الشباب الفرنسي متأثّر بشكلٍ فاقع بالنمط الأميركي (في الموسيقى التي يسمعونها، في ملابسهم، في كلامهم، إلخ…). وعطفاً على مثالنا السابق – التلفاز – فقد ذكر لي أحد الفرنسيّين أنّ أوّل برنامجٍ من برامج ما يُعرَف بـ “تلفزيون الواقع” المعروفة في الولايات المتّحدة، حينما أراد بعض المنتجين إطلاق النسخة الفرنسيّة منه، اعترضت على ذلك شريحة واسعة جدّاً من الفرنسيّين، ونظّموا المظاهرات للمطالبة بمنعه، معتبرين انّ هذه “الثقافة المبتذلة” غريبة عن المجتمع الفرنسي. ولكن رغم ذلك فقد تمّ عرضه وتواصلت بعده البرامج التي على شاكلته (قارن مع العالم العربي).

خلاصة

إذا نظرنا إلى شباب اليوم في العالم أجمع، من الصين إلى المكسيك، ومن روسيا إلى أستراليا، نجد أنّ غالبيّتهم يلبسون نفس الملابس، يجترّون نفس الأفكار، نفس الأطعمة، نفس الموسيقى نفس نمط الحياة… بات الشاب العربي (أو الصيني) يشبه الشاب الأميركي أكثر ممّا يشبه جدّه أو أباه!

قد يرى البعض هذا “معجزة” من معجزات العولمة. ولكن هل من المقبول أن تمحى الثقافات الأخرى بممحاة العولمة وتتكرّس ثقافةٌ واحدة (أيّاً كانت) في العالم؟ والسبب الوحيد هو أنّ هذه الثقافة تمتلك القوّة!؟ هل إلغاء التنوّع الثقافي والحضاري أمرٌ سليم؟

للخروج من هذه الدوامة، يجب علينا، أفراداً ومجتمعاً، أن نرسم معالم هويّتنا – بخطوطها العريضة – بشكلٍ واضح، بكلّ أبعادها التاريخيّة والثقافيّة والإجتماعيّة، وأن نعرض المفاهيم والقيم التي يصدّرها الغرب إلينا على ميزان قِيَمِنا، وأوّل هذه المفاهيم التي يجب رفضها هي أنّ القيم الغربيّة “أفضل” من القيم الشرقيّة…

لن نستطيع النهوض إذا نحن قلّدنا غيرنا باستسلام، فنحن بذلك نكون أشبه بالحجل الذي يحاول أن يمشي مشية الغراب (عادةً يُضرب المثل مقلوباً)، فلا هو يستطيع أنّ يمشي مثله، وربّما نسي مشيته الجميلة الخاصّة به… فيضيع بين المشيتين ويقعد في أرضه.

المصدر: https://fakkerfree.wordpress.com/2013/06/09/%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9...