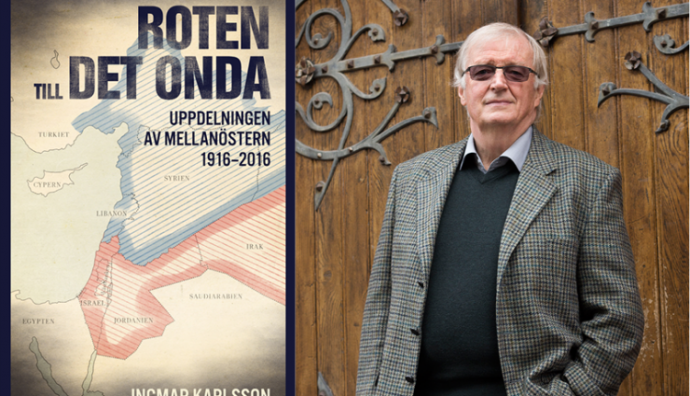

تقسيم الشرق الأوسط 1916 – 2016

إنغمار كارلسون

ترجمة سمير طاهر

في صيف 2014 نشر تنظيم الدولة الاسلاميَّة في العراق والشّام (داعش) فيلماً دعائياً يظهر جرافة وهي تزيل كثباناً رمليّة في الصحراء تشكّل خطّ الحدود بين العراق وسوريا. لقد كان حدثاً رمزياً بحقّ. فذلك الخط الحدودي كان في الحقيقة جزء من الاتفاقيّة البريطانيّة – الفرنسيّة الّتي تمّ التّوصل إليها في 8 مايو (أيار) 1916. أخذت الاتفاقيّة اسمها من إسمي الشّخصين الموقعين عليها، مارك سايكس وفرانسوا جورج بيكو، اللّذين جرّا – بكلّ بساطة – خطاً على الخريطة يمتدّ من الحرف (e) في أوّل كلمة عكا بفلسطين على ساحل البحر المتوسط، إلى الحرف (k) في آخر كلمة كركوك في ولاية الموصل العثمانيّة ضمن شمال العراق حالياً. واعتبرت المناطق الّتي شمال الخطّ مجال المصالح الفرنسيّة والمناطق الّتي جنوبه مجال المصالح البريطانيّة.

وقتها كانت الحكومة البريطانيّة قد وعدت الاقطاعي العثماني في مكّة، الشّريف حسين، بأنّه سيكون الملك في مملكة عربية مستقلّة عاصمتها دمشق إذا ما وقف إلى جانب البريطانيين في الحرب ضدّ السلطنة العثمانيّة. ونتيجة لذلك الوعد بدأت ثورة عربية في يوليو (تموز) 1916، مدعومة من المستشار البريطاني تي. إي. لورنس الّذي دخل التاّريخ باسم “لورنس العرب”.

في الوقت نفسه كان البريطانيون يتفاوضون، من غير علم الفرنسيين، مع المؤتمر الصهيونيّ العالميّ حول إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. وجاء في الوعد الّذي حمل اسم وزير الخارجيّة البريطانيّ أرثر جيمس بلفور أنّه “لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنيّة والدينيّة الّتي تتمتَّع بها الطَّوائف غير اليهوديّة المقيمة في فلسطين”، وهو تعريف غريب بالنّظر إلى أنّ اليهود كانوا يشكلون وقتها 90 بالمئة من سكان فلسطين.

تمّ التّنصل من الوعود المكتوبة، الّتي قدّمت للشّريف حسين، بدولة عربيّة مستقلّة. وحين سار ابنه الملك فيصل في موكب من قوّاته، بصحبة تي. إي. لورنس، مخترقاً دمشق في المرحلة النهائيّة من الحرب العالميّة الأولى وأعلن قيام الدولة العربيّة، قامت القوَّات الفرنسيّة بطرده. وبدلاً من إقامة “دولة عربيّة” فإنّ مستقبل الأقسام العربيّة من السّلطنة العثمانيّة سوف يقرّره مؤتمر السّلام في فرساي؛ والمناطق الّتي كان يفترض أنّها ستكوّن الدولة العربيّة الموعودة، أصبحت الآن، وعلى الضّد من رغبات سكانها المعلنة، تحت الانتداب الفرنسيّ والبريطانيّ بقرار من عصبة الأمم الوليدة. وهكذا أصبح الخطّ الّذي رسمه على الرمل سايكس وبيكو نقطة انطلاق للمهمّة الَّتي ستتولاَّها قوى الانتداب وهي تأسيس دول وطنيّة وفق مبادئ الرّئيس الأمريكي وودرو ويلسون حول حقّ الشّعوب في تقرير المصير. لكن مع ذلك كانت باريس ولندن تنظران إلى الانتداب كواسطة لتأمين مصالحهما دون حاجة إلى الظّهور كقوى استعماريّة. فتمّ إنشاء دول جديدة لا تلبي الحقائق التاريخيّة والجغرافيّة والدينيّة للمنطقة. إختارت فرنسا سياسة فرق تسد وألّبَتْ أبناء الطوائف المسيحيّة والمذاهب الإسلاميّة ضدّ بعضهم البعض. وأخرج لبنان من منطقة الانتداب السورية وقسّمت بقية المنطقة إلى دويلات صغيرة مختلفة. وكان هذا أساس المشاكل الّتي ما تزال إلى اليوم تسبّب الألم لبلدَي الانتداب الفرنسي السّابقين سوريا ولبنان.

بينما كانت فرنسا، من خلال خلقها دولتي لبنان وسوريا، تخرب وحدة جغرافيّة قائمة هي سوريا الكبرى، خدمةً لمصالحها الاستراتيجيّة والاقتصاديّة، اختارت بريطانيا أن تؤسّس دولة وطنيّة جديدة في المنطقة التاريخيّة وادي الرافدين. فأُنشئت دولة العراق عن طريق دمج الأقسام الجنوبية الشيعيّة لوادي الرافدين مع المناطق السنيّة حوالي بغداد وضُمّت إلى هذا المناطق الكردية في الشّمال مع اكتشاف النّفط فيها.

أمّا الانتداب على فلسطين فأهمّ ما أدى إليه هو أنّه أكد وعد بلفور؛ حيث دعيت قوّة الانتداب البريطانيّة إلى أن تؤمّن إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. وتلك كانت هي النقطة الّتي ولد فيها الصراع الاسرائيلي – الفلسطيني الدّائر اليوم.

في إحدى المناقشات حول الصياغات اللغويّة المستخدمة في ميثاق عصبة الأمم حول حقّ الشّعوب في تقرير المصير، لم تكن صراحة بلفور في عباراته الآتية غريبة، فقد كانت هذه الصّراحة تميّز السياسة حتّى في بقية مناطق الانتداب الفرنسيّ والبريطانيّ:

“إنّ التّناقضات بين الحروف في الميثاق وفي سياسة الحلفاء، فيما يتعلّق بأمّة فلسطينيّة مستقلّة، صارخةٌ بشكل أكبر ممّا في حالة أمة سورية مستقلّة. لأنَّنا في حالة فلسطين لا نفكر حتّى بأن نقترح شكلاً من أشكال التّشاور حول رغبات المواطنين الحاليين… وباختصار، فيما يتعلّق بفلسطين لم تصدر القوى الكبرى أي تصريح عن المسائل الرَّاهنة الّتي – وباتّفاق الجميع – ليست مزيفة، ولم تصدر تصريحاً سياسياً واحداً لا يقصد منه – ودائماً – أن يكسروه”.

لقد أصبح الشّرق الأوسط على ما هو عليه اليوم لأنّ فرنسا وبريطانيا لم تبذلا جهداً لتأسيس دول ومنظومات سياسيّة بإمكانها أن تصير قابلة للحياة، وفي الوقت نفسه خلقتا في التّنظيم السّياسي القديم للمنطقة إصابات غير قابلة للشّفاء. فقد تمّ رسم الحدود بشكل اعتباطي ولم تؤخذ في الاعتبار الحقائق التاريخيّة القديمة. والقيادات الّتي تمّ فرضها على هذه البلدان كانت تستند إلى الأفكار والمصالح وأساليب الإدارة الأوروبيّة، وتفتقر إلى رسوخ محلي وتفتقر أيضاً إلى الشرعيّة. والدول الّتي تركوها وراءهم لم تكن دولاً قوميّة وإنّما كانت تكتلاً لقبائل وقوميات مختلفة ومجموعات دينيّة تمّ ضمّها إلى بعضها على يد الادارة الفرنسيّة والوجود العسكري.

إنّ التّعبير القائل أنّ “من لا يفهم الماضي سيكرّر حتماً أخطاء السّابقين” يحتفظ براهنيّة عظيمة في الشّرق الأوسط أكثر من أيّة منطقة أخرى في العالم. عندما وضع البريطانيون، بعد انتهاء الحرب العالميّة الأولى، الحدود للعراق الّذي انتدبوا له، حذر مبشر أمريكي قائلاً: “إنّكم تتحدّون علانيةً أربعة آلاف سنة من التّاريخ”. وحين شنّ جورج دبليو بوش هجومه على العراق عام 2003 سؤل عمّا إذا كان قد فكّر بأخذ عبرة من التّاريخ فكان جوابه: “أنا لا أقرأ التّاريخ. أنا الرّجل الَّذي يصنع التَّاريخ”.

وها هو التّنظيم الّذي صنعه البريطانيون والفرنسيون للمنطقة ينهار كلياً، لكن دون أن يلوح شيء جديد في الأفق ليحلّ محلّه. ولا تكمن الحلول في رسم خرائط جديدة- كما في أعقاب الحرب العالمية الأولى- ، ولا في بناء ديمقراطيات وفق النموذج الغربي- كما فعل جورج دبليو بوش بمساعدة أسلحة من خارج الحدود -. إنّ طريق الخروج من هذا البؤس يجب أن يأتي من داخل هذه الشّعوب، ومتجذراً في تاريخها.

اليوم لا يرتسم أي من هذه الحلول في الأفق السّياسي. ولذلك ينظر العالم الخارجي إلى الشّرق الأوسط بوصفه، في المستقبل المنظور، حالة تمكن إقامة علاقة معها وحسب، بدلاً من أن تكون مشكلة ينبغي حلها.