في دواعي وأسباب عدم فهم الأشكال الأدبية اليونانية عند العرب

يكشف المتتبع للتاريخ العربي، تحت مجهره التحليلي، دائمًا، عن شكلين من أشكال النهوض الفكري والثقافي، ويؤطره في مرحلتين أساسيتين؛ الأولى: إبان العصر العباسي، وخلفائه، ومثقفيه، بعد انهيار الحضارة الأموية. والثانية: بعد عصور طويلة من الركود والانحطاط، التي تميزت بها الفترة الأخيرة من الحكم العثماني، إلى دخول نابليون إلى مصر. وقد ساهمت في هاتين النهضتين عدة عوامل، منها؛ السياسية، والجغرافية، والاجتماعية، والدينية، في السير بعجلة التقدم نحو التجديد والتحول. كما ساهمت (الاحتكاك، والترجمة، والمدارس)، في خلق جو المثاقفة التي فتحت المجال أمام العقل العربي للتعرف على مجموعة من الأشكال الأدبية، والفنية، والعلمية، والتي لم يلمسها من قبل، نظرًا للبنية العقلية الخاصة بالإنسان العربي، والتي هيئتها مجموعة من الشروط القبلية، ابتداءً من العصر الجاهلي، ومرورًا بالعصور السياسية التي تلته.

على الرغم مما لقيه هذا الموضوع من إشعاع في المرحلتين، ومن تثمين من طرف الدارسين والنقاد، إلا أنه يمكن أن نسجل مجموعة من العوائق، التي سبّبت تأخرًا بالنسبة إلى مجموعة من الفنون والأشكال الأدبية، التي حاول رواد النهوض الفكري والثقافي الاحتكاك بها، عبر النقل، والترجمة، والقراءة، والتفسير، ليتخذوا مواقف متباينة، تجلت إما بالترك وعدم الاهتمام، أو بالتأويل، والتبني، والإسقاط عبر التبييء، أو الرفض والنزوع إلى التقليد.

إن المتتبع للتاريخ العربي، عامة، ومرحلتي النهوض الفكري والثقافي، خاصة، يعرف جيدًا أن عوامل التطور الفكري والثقافي، بقدر ما كانت أسبابًا مساعدة على فهم الثقافات الأجنبية المستوردة؛ كالفلسفة، والمنطق، وغيرها من العلوم، كانت، أيضًا، أسبابًا معيقة لفهم بعض الفنون والأشكال الأخرى، وذلك نتيجة لمجموعة من الشروط، التي لم تتوفر للإنسان العربي سابقًا، وكذلك، نتيجة لشروطه الخاصة، والتي ساهمت في تكوين بنيات عقلية خاصة به، وقد ساهم محيط العربي، ودينه، وسياسته، وغيرها من الشروط الاجتماعية، والجغرافية، والدينية، في تشكيل نمط عقلي خاص ومستقل، يعكس طريقة تفكيره ورؤيته للأشياء والعالم.

لعبت الترجمة دورًا مهمًّا في نقل الثقافة الكلاسيكية اليونانية؛ حيث تعرف المجتمع العباسي على أشكال جديدة من النصوص الأدبية والفلسفية، وواكبها عبر الترجمة، والقراءة، والتفسير، والتأويل، وقد ساهمت هذه العناصر الأخيرة، وفق شروط تكوينية خاصة بالدارس العربي، الذي نشأ في بيئة عربية خالصة، وفي بعض الأحيان مختلطة، في نسج فهم خاص للمنطق، والفلسفة، والعلوم. وبالتالي، تطوير الفكر الديني والأدبي، المتعامل بهما آنذاك، إلاّ أنها قدمت، أيضًا، نتيجة لهذه الشروط، تأخرًا ملموسًا لبعض الفنون والأشكال الأدبية، بدأ من العصر الأول في العصر العباسي، واستمر إلى حدود النهضة الثانية، واستطاع المشرق العربي، حينها، أن يرسخ مفهومًا واضحًا وصحيحًا، حول هذه الأشكال الأدبية والفنية.

فما هي مظاهر هذا التخلف الفكري والثقافي في بعض الفنون والأشكال الأدبية؟ وما هي الشروط والعوامل التي ساهمت في ذلك؟ وكيف ساهم ذلك في إساءة فهم هذه الظواهر الأدبية؟

للإجابة عن هذه الأسئلة؛ نستدعي شكلًا أدبيًّا وفنيًّا بارزًا، يمكن دراسته لتحديد أشكال ومظاهر هذا التأخر في الاستيعاب لدى المثقف العربي، آنذاك، ولا نجد مثالًا أفضل من الفن المسرحي؛ الذي أثار إشكالًا بارزًا، على مر العصور السياسية العربية، ابتداءً من العصر العباسي، إلى حدود عصر النهضة الحقيقية، كما اتفق عليها أغلب الدارسين والنقاد.

للدخول في الموضوع؛ لابد من طرح أوجه الاختلاف بين الحضارتين، العربية واليونانية، في مجالات شتى، وربطها بنشأة هذا الفن، ومحاولة نقله إلى حضارة أخرى، ومعرفة الأسباب الحقيقية حول عدم فهم حقيقته.

1- الأبعاد الدينية والاجتماعية والسياسية لنشأة المسرح الإغريقي:

يتفق دارسو المسرح: "أن المسرحية قد نشأت وتطورت من أصل ديني، وأنها في أصولها الأولى، لم تكن أكثر من وسيلة يستعان بها على مزاولة الشعائر، والطقوس الدينية، في مناسبات معينة"[1]؛ فقد نشأ المسرح، كشكل تعبيري، انطلاقًا من الاحتفالات الدينية، التي مارسها المجتمع الإغريقي لتمجيد الآلهة، وخصوصًا إله الخصب دونيزوس، وقد شكل الرقص والغناء مجالًا لتقديس هذا الإله، في معبد الأكروبول في أثينا، وما رافق ذلك من مشاركة للشعب اليوناني رفقة جماعة، تجسد رفاق ديونيزوس السكارى، التي سميت بالكورس الغنائي؛ حيث كانت تتخذ شكل جوقة تلبس جلود الماعز، وتغني أشعارًا، وتقدم قرابين مع حالة من الجذبة التطهيرية، التي تستمر وفق طقوس خاصة، إلى أن تصل إلى حالة (مانيا)، فتتوحد فيها الجماعة المشاركة في الطقس، وتتماهى مع الإله.

اتخذت الدراما الساتيرية، في مرحلتها الطقوسية، شكل جذبة تطهيرية، يقوم خلالها المحتفلون بمحاكاة رفاق ديونيزوس والساتير، ويبدأ الاحتفال، في هذا الشكل، بإشارة من قائد الجوقة، (Exorchon)، فتفتتح العزف الذي يرتكز على النفخ في المزامير، وقرع الطبول والصنوج، ثم يرتجل قائد الجوقة قصة الإله ديونيزوس غناء، مع بعض الحركات، والتعابير الجسدية، ونبرات الصوت التي تنسجم مع ما يتطلبه المعنى، وما يناسب تمثيل الإله، وعندما يتوقف القائد، تتدخل الجوقة الماعزية، ليمثلوا الساتير، ويرددوا مقطوعات في الشكوى والحزن، مع عويل وآهات وصرخات، لتتصاعد حركات الرقص، رويدًا رويدًا، وترتفع الأصوات بالغناء، حتى يبلغ المحتفلون حالة (مانيا)، لينقضوا على الحيوان، ويمزقوا لحمه، ويأكلونه نيئًا، ويلعقون بأفواههم دمه الساخن[2]. وغالبًا ما يكون هذا الحيوان، ثورًا أو تيسًا، يقدم قربانًا إلى الإله، ليجسد طقس الاتحاد والتشارك بين الإنسان والإله.

كانت الصفة المميزة لهذه الطقوس الدينية؛ أنها جماعية، تؤطرها جماعة من الكهنة والمنشدين، كما كانت تقام بشكل جماعي مع مواسم الحرث والجني، لطلب يد العون من الإله تارة، وحمدًا له على إخصاب الأرض تارة أخرى.

اتسمت هذه الحلقة الطقسية بالتطور، لتتخذ شكلًا أدبيًّا رسميًّا، بعدما دخلت الحياة الاجتماعية غمار المشاركة السياسية، ومع انتشار مبادئ الديمقراطية في اليونان القديمة؛ حيث رافق ذلك مجموعة من التطورات، على مستوى شكل ومضامين الجوقة المنشدة الراقصة، وكذلك، على مستوى إيقاع، وشكل القصيدة الديثرامبية؛ فمع اهتمام الشعراء بهذا النوع من الشعر، ومع ظهور المسابقات الديثرامبية والساتيرية، التي كانت تنظم في الأعياد الديونيزوسية الكبرى، انتقل الديثرامب إلى صورة أفضل؛ حيث بلغت فيها الدراما الساتيرية، درجة الشكل الأدبي الناضج، وبدأت تتبلور فيها عناصر حكاية صغيرة، تصلح أن تكون نواة للحوار الدرامي، الذي يعود، في بداياته، إلى الشاعر (آريون)[3].

عمدت الدولة، بعد ذلك، إلى تنظيم مهرجانات رسمية لهذه الدراما، جعلت من خلالها الشكل الطقوسي يتطور إلى شكل أدبي على يد آريون، ثم درامي على يد قائد بارز لإحدى الجوقات، عندما أخذ البادرة، وصعد منصة ما محاكيًا حركات الإله وأحداثه، ومحاورًا أفراد جوقته، ومنتجًا، بذلك، الشكل الدرامي القائم على الفعل والحركة، إنه (تيسبيس): الذي نقل القصيدة من الطقسي والأدبي، إلى الدرامي، لينشئ ما يسمى (الفن المسرحي) بنوعه التراجيدي، متيحًا المجال أمام ثالوث المسرح الإغريقي؛ (إسخليوس، سوفوكل، يوريبيدس) للإبداع الفني.

عندها، وفرت الدولة اليونانية، في أبهى مظاهر البروز السياسي والديموقراطي، مهرجانات موسمية، تنظم فيها مسابقات في فن التراجيديا والكوميديا، على أن هذه الأخيرة، ارتبطت نشأتها بطقوس جوقة الأناشيد القضيبية، (نسبة إلى العضو الذكري رمز الخصوبة الذكورية)، التي كانت أزياؤها وأقنعتها مثيرة للسخرية والهزل، حسب الأحداث والمواقف؛ فقد كانوا يلبسون ملابس تظهرهم، أحيانًا، في صورة غير بشرية، وربما كانت هذه الأزياء التي تتخذها، استمرارًا لما كان يلبسه المتنكرون، من ملابس وأقنعة حيوانية، في مواكب الإله ديونيزوس في الحضارة اليونانية.

كما أن الكوميديا انسلخت سريعًا عن الدين، خصوصًا بعد أرسطوفان؛ حيث أصبحت تستقي موضوعاتها من الواقع الاجتماعي والسياسي، ورغم ذلك؛ فلا يمكننا الحديث عن الكوميديا، أكثر، نظرًا لكون كتاب "فن الشعر" لأرسطو، وصلنا ينقصه الجزء الخاص بالكوميديا، إلا أنه يمكن القول: إن عناصر الدين، والطقوس، والأسطورة، والتاريخ، والحياة الاجتماعية؛ هي أول المصادر التي ساهمت في ظهور كل من التراجيديا والكوميديا، والهدف واحد، حسبأرسطو في كتابه "فن الشعر"، وهو؛ القدرة على التطهير النفسي، بإثارة عواطف الخوف، والشفقة، والرحمة. هنا، تكتمل الحلقة من الطقسي الديونيزوسي الفلكلوري، إلى الشكل الأبولوني، حسب رأي فريدريك نيتشه في كتابه "مولد التراجيديا"، لتنتج المسرحية.

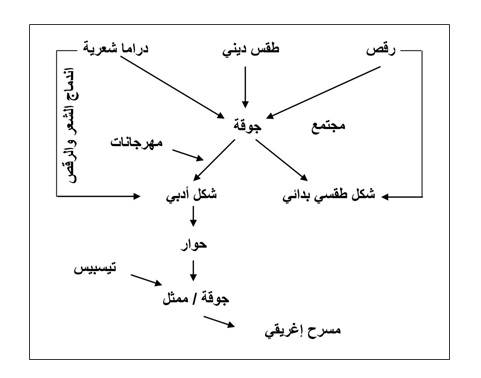

ويمكننا التمثيل لهذا التطور، من الديني إلى الدرامي، بالمخطط الآتي:

من هذا كله، يمكن أن نستخلص؛ أن الفن المسرحي كان نتيجة لمجموعة من الشروط الأساسية، التي توفرت لدى الثقافة اليونانية، ومن بينها:

- الشكل الديني التعبدي، كان جماعيًّا.

- طريقة التعبد اليوناني، كانت عبر الرقص والغناء.

- المحاكاة، كانت أساس الطقوس الدينية.

- الشكل الديني تحول، بفضل الرقص والغناء، إلى شكل أدبي ثم درامي.

- الإغريق آمنوا بحلول الإله في روح الإنسان.

- الأسطورة وواقع الحياة الاجتماعية والسياسية، كانوا من مصادر الإلهام في القصيدة الديثرامبية، ثم المسرحية.

- الإنسان الإغريقي، كانت له نزعة جماعية في الممارسات الطقوسية، والأدبية، والدرامية، أكثر من النزعة الفردية.

2- الأسباب الاجتماعية، والدينية، والثقافية، في غياب التعبير الدرامي:

قدم مجموعة من الباحثين وجهات نظر مختلفة حول غياب الفن المسرحي عن الثقافة العربية، بما فيها الوثنية منها، وحتى الإسلامية، وصولًا إلى عصر النهوض الفكري والثقافي الأول، إبان العصر العباسي والأندلسي، وكانت هذه الآراء متباينة، نظرًا لأنها اسْتُمدت من مشارب علمية مختلفة، ارتكزت على نظرة الاستشراق، ثم نظرة النقاد، وكذلك، آراء بعض المسرحيين العرب، كما كان بعضها، إن لم نقل غالبيتها، متجانسة من حيث تقديم نفس الشروط والأسباب، وذلك راجع إلى أن أغلب النقاد العرب حاولوا طرح نفس الأسئلة السابقة، التي طرحها الاستشراق، حول غياب التعبير الدرامي، من التراث الفكري والأدبي، عن العرب والمسلمين، وكذلك، حول غياب ترجمات لروائع المسرحيات اليونانية، والانصراف إلى الفلسفة، والمنطق، والحساب، والفلك، والطب، ...إلخ.

كان غياب الفنون، ومن بينها المسرح، الذي اتخذناه كنموذج بارز يثير مجموعة من الإشكاليات، يستمر عبر مراحل، يمكن تقسيمها حسب العصور الآتية: العصر الجاهلي، عصر صدر الإسلام وما بعده، عصر النهضة الفكرية والثقافية الأولى. كما أن الملاحظ في غيابه هذا؛ اتفاق المبررات مع الشروط المؤسسة لكل عصر من هذه العصور، كما أنها، في أغلب الأحيان، تمتزج في كيان واحد، لتعطينا بنية ثقافية واحدة، ساهم فيها كل من اللغة، والدين، والمجتمع، وعلى هذا الأساس، قامت نظريات النقاد العرب، والمستشرقين، والدارسين، بصفة عامة، ومنها؛ النظرية الاجتماعية.

1.2- النظرية الاجتماعية:

عرف المجتمع اليوناني مسارًا حضاريًّا زخمًا، اعتمد على تكوين العمران والبنيان الحضاري، ولعل أكبر دليل على ذلك؛ هذه الآثار الحضارية والتاريخية، التي تجعل من اليونان على مر الزمن، وجهة عالمية حضارية بامتياز؛ فقد توجهت الحضارة اليونانية، إلى إنشاء المدينة والعمران، كأساس لبناء حضارتها؛ فأنشأت المسارح، والميادين الرياضية، والمعابد، وغيرها من المؤسسات، التي أفادت المجتمع، وجعلت أفراده في حالة استقرار دائمًا، لذلك؛ كانت الطقوس الدينية، وفنون الأداء والخطابة، والممارسة السياسية، قائمة على أساس ميداني جماعي نشيط، نتيجة هذا الاستقرار الذي وفره المجتمع لنفسه، وكذلك، الدولة بتكريسها لمبدأ الجماعة في المهرجانات، والمواسم الشعبية والسياسية.

أسس هذا الغنى الحضاري للاستقرار، الذي ساعد على ظهور الفنون وتطورها، من البدائية إلى الرسمية الأدبية، خاصة المسرح، وبالتالي؛ تكوين ثقافة يونانية غنية، ومتنوعة، ومستقلة.

تنطلق النظرية الاجتماعية من الفكرة السابقة حول المجتمع الإغريقي، في تفسير غياب التعبير الدرامي والفن المسرحي عن الثقافة العربية، وقد اعتمد هذا التفسير مجموعة من النقاد العرب، مثل: (توفيق الحكيم، والعقاد، ومحمود تيمور، وحسن الزيات، وزكي طليمات§)؛ حيث ذهبوا إلى كشف حياة البداوة، التي تميز بها العربي، وكان المجتمع العربي، على عكس المجتمع اليوناني، يعيش حياة القبلية والبداوة، ويميل إلى ذاته، ويطمس، أحيانًا، الفردية، ودائم الترحال للبحث عن الكلأ، أو أسباب العيش، في وسط صحراوي يجعله أكثر خشونة، وتارة يسلك مظاهر الصعلكة في البحث عن أسباب العيش الكريم، أو يعبر عن قبيلته، ويكون لسانها. وتارة ينشغل بالشرف مجسّدًا أناه المفرطة، وسط أحاسيس تتهيج في تيه الطبيعة القاحلة، بحثًا عن جنة خضراء، أو قافلة غنية، أو قافية شعرية، ينشدها في أسواق الصحراء التي تصور انطباعاته حول الكون والحياة.

يرى أصحاب هذه النظرية؛ أن هذه الأسباب جعلت العربي لا يعرف الاستقرار، وحتى في مراحل استقراره؛ فقد كان الشعر الذي أنتجه، وفق شروط معينة، مثله الأعلى في الأدب.

هذا ما جعل البعض يعتمد التقسيم العرقي§§، من خلال تفسير عقلي، يفضل العقل الآري القادر على التحليل، والمعتمد على الوحدة والشمولية، على العقل العربي التركيبي، المتأثر بالبيئة والطبيعة الجامدتين، وعقل غيبي يؤمن بالمعجزات، وبالتالي؛ ضعف الخيال العربي، ومساهمته في عدم ظهور الفن الدرامي القائم على التخيّل والتجريد.

2.2- النظرية الدينية:

استطاع اليوناني وبعض الشعوب الأخرى، أن ينتقلوا من ممارسة دينية إلى ممارسة تجسيدية، أنتجت طقوسًا معينة، ساهمت في نشوء المسرح، وبعض الفنون الأخرى، وبعقد مقارنة بسيطة، بين اليوناني والعربي، نجد؛ أن شروط الاستقرار الاجتماعي، ساعدت، وبشكل كبير، على تأطير الدين نفسه، إما بشكل تعبيري جماعي، كما هو الحال بالنسبة إلى أثينا، أو بشكل فردي قبلي انطوائي، كما هو الحال بالنسبة إلى العربي الجاهلي.

1.2.2- الوثنية العربية:

إن حياة اللااستقرار والعزلة التي كان يعيشها البدوي العربي قبل الإسلام، زادت فيه الروحَ الفردية، وأدت إلى جهله بالتجسيم في وثنيته، وهذه الأخيرة، لم تستطع أن تنتج احتفالات طقسية، تليق بأن يبتكر العربي الفن المسرحي.

وبالنظر إلى الشكل الديني المتوفر لدى الجاهلي، يمكننا أن نجد، إلى جانب اليهودية والنصرانية المنتشرة آنذاك؛ أن معظم العرب يدينون بالوثنية؛ وكانت ديانتهم، هذه، في مراحلها الأولى، بدائية وخالية من الميثولوجيا واللاهوت، وترتكز على تقديس الحجارة، والمغاور، والينابيع، والأشجار؛ لاعتقاد العرب أن في تلك الأشياء المادية أرواحًا، وقد ألّهوا جميع قوى الطبيعة، وامتد نظرهم إلى السماء، فألهوا الكواكب، حتى كان القمر محور الاعتقادات الفلكية والدينية الأولى لدى البدوي، إلى جانب ذلك، عرف العرب، في مرحلة ثانية، ثلاث إلهات، هي: مناة إلهة الحظ؛ التي عبدت في مكة، وخصوصًا، في قبيلة هذيل. ثم اللات: التي كانت تدعى بـ (الربة)، وتعبد في الطائف. والعزى: التي عبدت في قريش خصوصًا. إلى غير ذلك من المعبودات الأخرى؛ كذي الشرى: المعبود الشهير للأنباط.

فكان العربي، حينئذ، ينحت لآلهته أصنامًا بالحجارة، تسمى أنصابًا، ويضعها فوق الحجر الأسود المقدس في مكة للعبادة، ويحملها معه أينما حلّ وارتحل، لتأخذ العبادة في أغلب الأحيان مجرى فرديًّا، وعاطفة دينية ضعيفة، لا تقيم اهتمامًا كبيرًا لما يختص بالدين، لهذا؛ خلت آداب العرب وفنونهم، إلى حدّ كبير، من وصف ما يعبدون[4].

إن العربي، وحتى في ممارسته الدينية الجماعية، التي كانت تقوم على الغناء، على غرار الشعوب السامية التي استخدمت الغناء في عبادتها، لم يفلحوا في ذلك الانتقال إلى مرحلة المسرح؛ فربما استخدموا مع هذا الغناء بعض آلات الطرب، وذلك من أجل التعبير عن بهجتهم وسرورهم بتعبدهم للآلهة، والتقرب إليها بهذا الغناء، الذي يدخل السرور إلى نفوس العابد والمعبود[5].

وإذا كان هذا القول حتميًّا؛ فإن العربي اشترك في مراحل متقدمة، مع باقي الأجناس البشرية، في معرفتها بالطقوس والشعائر الدينية، رغم اتخاذها أشكالًا مختلفة باختلاف طبيعة المعبود والعابد، لذلك؛ فالاختلاف حاصل، في رأينا، في الطريقة المعتمدة التي جعلت الأولى تنتقل باليوناني إلى مرحلة المسرح، بينما بقيت الثانية مع العربي، في إطار ما يسمى بــ (الظواهر الطقوسية)، فرديّة كانت أو جماعيّة.

2.2.2- الإسلام والمسرح:

إن أسباب نشوء الحضارة كانت قائمة؛ بل وقامت في كنف مجيء الدين الإسلامي، الذي كان يدعو إلى وحدة الناس والعالم، لتنتقل الكفة، بذلك، من الفرد والقبيلة إلى الأمة، بمفهومها الكوني الشامل؛ فقد بدأ الاستقرار ينشأ ابتداء من عهد معاوية، في عاصمة كبرى كدمشق، وبمركز حضاري بارز كبغداد في عهد العباسيين، مرورا بالأندلس..، وما يتبادر إلى ذهننا الآن، ونحن نلمس أسس الاستقرار في العالم الإسلامي بحضاراته المتوافدة، هو سؤال واحد: لماذا لم يستطع العربي المسلم أن ينتج مسرحًا كاملًا، وأن يبقى، في بعض الأحيان، رهينًا بطقوس ما قبل المسرحية؟

يقول المجيبون عن هذا السؤال: إن غياب المسرح عن التفكير الإسلامي، يعود إلى أسباب دينية؛ كرأي أحمد أمين؛حيث يمنع الدين التصوير، وبالتالي، التمثيل. رغم أن محمد عزيزة، يذهب إلى أن الإسلام لم يشر بشكل صريح إلى تحريم موضوع الفن، أو التصوير، أو التمثيل، باستثناء التحريم المتعلق بعبادة الأصنام في القرآن، أما النصوص الصريحة لماسينيون؛ كاللعنة التي تصيب عبدة القبور، وعقاب صانعي الصور يوم القيامة؛ فهي، في رأيه، لا تنصب على المسرح؛ وإنما على التصوير، كما أن الأحاديث التي أوردها مفسرو الأحاديث حول الموضوع، تبقى، متباينة وغير واضحة، بين رافض لها كالنووي، ومؤيد لها، يستدل بصناعة اليهود التماثيل لسليمان، كما ورد ذلك في القرآن، في حين أن هذا كله، لم يمنع من ظهور تصوير عربي صرف، كما دلت عليه الاكتشافات الأثرية[6].

كان العرب إبان تعرفهم على العلوم الأخرى، واحتكاكهم بالحضارات المتزامنة، حريصين على الحفاظ على مبادئ الدين الإسلامي، فكما فعلوا بالشعر العربي، على مستوى المضامين والأغراض، لم يجدوا أهمية لترجمة آداب اليونان، مادامت تتعارض مع مبادئهم كمسلمين، في تعدد آلهتها، والطقوس المقدسة للأبطال، والتي ظلوا يحاربونها لمحو الوثنية في بدايات الإسلام الأولى؛ فالمسلم بطبعه لا يتصور نفسه في صراع مع الآلهة والأقدار؛ بل يؤمن بالإله الواحد، ويؤمن بتخطيطه، ويستسلم للقدر بخيره وشره، كما أملته عليه عقيدة التوحيد، ولذلك؛ كان العربي المسلم، يعتبر أي أدب تتعدد فيه الآلهة، أدبًا وثنيًّا خالصًا، كما أنه لم يجد نفسه، بحكم دينه الإسلامي، يسعى إلى الصراع بينه وبين إلهه حول غرائز معينة.

اتجه مجموعة من الباحثين، ومنهم بوتيتسيفا، إلى اعتبار أن ما يقوم به الشيعة في بعض المناطق الإسلامية، مسرحًا دينيًّا، أو ما يسمى بمسرح التعزية، وتعتبرها من أقدم الأشكال المسرحية في العالم الإسلامي، كما ترى أن التعزية تقارن، أحيانًا، بالتراجيديا اليونانية، ويرى فيها البعض الآخر؛ التعبير عن الزردتشية الفارسية، التي قضى عليها الإسلام، ثم بعثت من جديد في ثوب إسلامي، وهناك من يرى ملامح بابلية في نصوصها[7].

تختزن التعازي واحتفالات عاشوراء عناصر درامية بارزة، تتجلى في رسم الشخصيات التاريخية، في الملابس، والأدوات، والمواكب، ووسائل الإيهام، كما أن النص يعيد سرد الأحداث التاريخية التي وقعت في العام الواحد والستين للهجرة في كربلاء، وبذلك، تتوافر فيها كثير من المقومات المسرحية، التي تجتمع لتكوّن ما يسمى بــ (المسرح المعيش)؛ نظرًا لكون الناس، أنفسهم، ممثلين ومتفرجين، يعيدون الحدث التاريخي، ويتطهرون في بحر فاجعته، ويعدّ هذا الطقس، عند الشيعة؛ شكلاً من أشكال التمسرح التقليدي، لسببين، أولهما: ديني؛ حيث المرور بتجربة الانفصال عن الدين، والندم الذي كانت تعاني منه، حول إحساسها بالمسؤولية تجاه مصرع علي ثم الحسين، مما قوى لديها عواطف الإحساس بالذنب، وأصبح واجبًا عليها أن تنظف التاريخ، نتيجة هذا الخطأ، حتى يبعث الإمام المختفي من جديد، وينقذ العالم. أما السبب الثاني؛ فهو: سياسي؛ فقد نشأت التعازي الشيعية في فارس؛ حيث لم ير الفرس في حياة الحسين وموته، قدرًا مأساويًّا فحسب؛ بل ضمنوا سيرة حياته الأليمة، مطامعهم السياسية والقومية المكتومة[8].

ومع أن التعزية من أقدم الأشكال ما قبل مسرحية في الإسلام، ومع ما قد يكون لها من معادل في المسرح الأوروبي، كمسرحيات الرغبات الدينية، ومع اشتراكها في المقارنة مع بعض العناصر الأساسية في التراجيديا اليونانية، وإمكان الإحالة عليها بالزردتشية، أو الملاحم البابلية؛ فإنها تظل، رغم كل هذا، وعند أغلب الدارسين، ظاهرة مسرحية طقوسية، لم تستطع أن ترقى إلى تأسيس مسرح حقيقي، كما وقع في بلاد اليونان.

3.2- الترجمة كعائق موضوعي:

كانت البيئة الثقافية من أهم العوامل في النهضة العباسية؛ حيث ساهم الخلفاء، بجاههم ومالهم، من أجل تشجيع الحركة الثقافية والعلمية، من خلال مجالسة الأدباء والعلماء، وإكرامهم، وتوليتهم مناصب عالية، كما كان الأمراء والوزراء يتنافسون في فتح دور العلم، ليظهر في هذا الجيل الجديد ميل إلى الحياة العلمية، ساهمت فيه البيئة الثقافية المتأثرة باختلاط الأجناس والثقافات المتعايشة.

وإلى جانب الثقافة الخالصة، التي تعتمد على القرآن وعلوم الدين، والفقه، والشعر، والأدب، والنحو، واللغة، ....إلخ، انفتح الجيل العباسي بأجناسه المختلفة على الثقافة اليونانية، والثقافة الشرقية، وكما هو معلوم؛ ساهم الإسكندر بفتوحاته في نشر الفلسفة، والطب، والفلك، في الشرق، لتصل عبر الفرس للعرب؛ الذي حاولوا شرحها، وتفسيرها، والاطلاع عليها، وشجع الخلفاء على انتشار هذه الثقافات، من خلال إنشاء المدارس، التي ساهمت في نشر الثقافة اليونانية وفلسفتها، كمدرستي؛ الرها ونصيبين[9]، كما شجعوا حركات النقل، والترجمة، والنسخ؛ كحركة وقناة كبرى جرفت جميع العلوم اليونانية القديمة إلى الدولة العباسية، والدليل على ذلك؛ دار الحكمة: التي أنشأها الخليفة هارون الرشيد، وعرفت أبهى عصورها في عهد المأمون، ليتعرف الشعب العباسي وعلماؤه، من خلالها، على أرسطو،وأفلاطون، وأبقراط، وجالينس، ويجعلونهم ناطقين باللغة عربية.

إلا أن هذه الحركة العلمية العباسية، لم تستغل الأدب اليوناني، كما هو الحال بالنسبة إلى استغلال العلم والفلسفة اليونانيتين، فلم يتعرضوا لكتبهم الأدبية والتاريخية، كما فعلوا في نقل تاريخ الفرس وأخبارهم، لذلك؛ لا نجدهم مهتمين بتاريخ هيرودوت، ولا بإلياذة، وأوذيسة هوميروس، كما أنهم لم ينقلوا تراجيديات إسخيلوس ويوريبيدس، ولعل السبب، فيما ذكرنا سابقًا من أسباب دينية؛ حيث إن العرب لم يتذوقوا الآداب اليونانية، لكونها تعدد الآلهة، وتتصارع معها ومع القدر، وهذا لا ينسجم مع التفكير العقائدي للعرب، كما أن العباسيين كانوا يشعرون بالحاجة إلى الفلسفة، والطب، والمنطق، أكثر من الأدب والشعر، واعتبروا أنفسهم، في هذا الأخير، من أبلغ رواده ومشكّليه، لذلك؛ لم يجدوا حاجة لنقل الأدب، الذي برعوا فيه، في رأيهم، من غيرهم.

في ظل هذه الحركة العلمية والثقافية، كانت الترجمة عاملًا أساسيًّا في نقل مختلف العلوم اليونانية والشرقية، كما كان للترجمة العربية دور كبير في إفادة الشعوب اللاحقة، ولا عجب أن تجد كتاب "كليلة ودمنة"، ينقل من العربية إلى سائر اللغات الأخرى، بعدما ضاعت النسخ السابقة، وخصوصًا النسخة الفارسية§§§، لتصبح الترجمة العربية أمًّا لسائر ترجمات الكتب إلى اللغات العالمية، ولكن هذه الترجمة، ورغم ما لها من إيجابيات في تغيير وتجديد الفكر الإسلامي والعربي، كانت عائقًا أمام تعرف العرب والعباسيين على الأدب والشعر اليونانيين، وعلى الخصوص، ما يتصل بالفهم الدرامي لهذه النصوص، وما عزز هذه السلبية؛ سوء التعامل مع مصطلحات تقنية، واجهت المترجم العربي حين تصادم مع كتاب "فن الشعر" لأرسطو.

انصب الفكر العربي الإسلامي والنصراني في العهد العباسي، على الفلسفة اليونانية، محاولًا شرحها وتفسيرها، بنقلها، أولًا، من اللغة السريانية إلى العربية؛ فكانت كتب أفلاطون وأرسطو، مجالًا خصبًا للدراسة، والشرح، والتفسير، ومن بين هؤلاء الذي اعتنوا بذلك، وتماشيًا مع ترجمتهم لكتاب "فن الشعر"، التي سبّبت ترجمته شرخًا واضحًا في عدم فهم العرب للمسرح، نجد: متى بن يونس، وحنين ابن إسحاق، اللذَين برزا في ترجمة هذا الكتاب، عبر تمكنهما من اللغة السريانية، وتشبعهما بعلوم الفلسفة، إما في المدارس المتاحة آنذاك، أو بالسفر إلى اليونان، ونهل اللغة السريانية من وسطها الحضاري، ولكن ترجمتهما لهذا الكتاب عبرت عن أن البيئة الأم التي ينشأ فيها المترجم، وينهل من دينها، ومن آدابها، تبقى المؤثر الواضح والضمني في أعماله، وهذا ما دلت عليه ترجمة لفظة (التراجيديا والكوميديا) إلى المدح والهجاء، ليستمر الخطأ في فهم الزمر الدرامية، مع توالي المترجمين، والمفسرين، والشراح، وكان أبرزهم (ابن رشد): الذي حاول أن يطبق الأسس الدرامية، والعناصر التراجيدية، التي وضعها أرسطو، على الشعر، مما جعلبورخيس يصور في إحدى قصصه، العالم ابن رشد، وهو يبحث عن مفهوم المصطلحين الغامضين (تراجيديا- كوميديا)، وهو على الشرفة يشاهد حدثًا دراميًّا لصبية يلعبون، ويحاكون المؤذن، والمئذنة، والمصلين، ليترجمهما، على رغم ما يراقبه من دراما حية، بالمدح والهجاء؛ فقد أراد بورخيس، وليس بدافع السخرية أبدًا، أن يوضح مدى تأثير البيئة الأدبية والثقافية، على الناقد والمترجم، ومدى ولع العربي والمسلم بأدبه الشعري، يقول محمد عزيزة في هذا الصدد: "وأخيرًا، عندما أراد ابن رشد أن يترجم كتاب فن الشعر لأرسطو، واجهته صعوبة لغوية دقيقة، عندما وجد نفسه أمام كلمتي (الكوميديا) و(التراجيديا)، وقد خرج من هذا المأزق، باستعمال كلمتين تقولان الشيء الكثير، وتدلان دلالة واضحة على اتجاه تفكيره؛ فقد استعمل كلمة (الهجاء)، ليدل بها على الكوميديا. و(المديح) للتراجيديا، وقد ارتكب بذلك خطأ له دلالته؛ لأنه استبدل الزمر الدرامية بالأنواع الشعرية، ولا شك أن ابن رشد لم يكن يجهل خطأ ترجمته، وأن التبرير المرتبك الذي يأتي به للدفاع عن ترجمته، يؤكد في نفوسنا هذا الشعور، وهو؛ أن التفكير الإسلامي، قد تجاهل أو لم يرغب، في أن يتوقف أمام مفهوم التمسرح"[10].

لقد استمر هذا الفهم الخاطئ للمسرح في ترجمة وتفسير كتاب "فن الشعر"، وما وازاه من امتناع عن ترجمة الأدب اليوناني، إلى حدود عصر النهضة؛ حيث ارتكب ابن سينا الخطأ نفسه في الشرح والتفسير والترجمة؛ فأبقى على المصطلحين (التراجيديا- الكوميديا)، كما هما، وحاول أن يضيف أنهما محاكاة الفضائل والرذائل، ليأتي أبو حازم القرطجاني، ويوسع، نوعًا ما، دائرة الفهم، باطلاعه الذكي على الشعر اليوناني، واستنتاجه؛ أن قواعد شعره غير كافية لأن تطبق على أشعار العرب، فينتظر العربي مرحلة طويلة من الركود والانحطاط، حتى يأتي عصر النهضة الثانية، فيتمكن من التعرف على المسرح بشكله التام مع مارون النقاش.

على سبيل الختم:

لقد عرف عصر النهضة حركة ثانية من المثاقفة والاحتكاك، إما عبر الترجمة، والطباعة، والاستشراق، أو التعرف على الآداب والعلوم الأجنبية عن قرب، عبر أدباء المهجر والبعثات الطلابية إلى الخارج، وكذلك الجمعيات العلمية والأدبية، التي حاولت استيراد هذه المعارف، التي لم يتعرف عليها العرب سابقًا؛ كالمناهج النقدية، والقصة، والرواية، والمقالة، والمسرح، وهذا الأخير، قد مكننا (مارون النقاش) من التعرف عليه، ومعاينته عن قرب؛ حيث أفادته رحلته الأوربية من معرفة المسرح، وكتابته لمسرحية "البخيل": التي قدمها في بيته أمام جمهور من المقربين، رغم أنه لم ينهل منه، من أصله الإغريقي، وهذا ما جعله يضع تمهيدًا يساعد الجمهور على فهم هذا الفن الجديد، وهذا يفسر الفارق الكبير بين أن ينشأ المسرح نشأة داخلية، تتيح للجمهور أن يكتسب التقليد المسرحي، بشكل تدرجي مع تطور المسرح، أو أن يتم استيراده من الثقافة الأجنبية.

إن النهضة العربية الثانية التي عرفها العرب، مكنتهم، إلى جانب الرجوع إلى تقليد أبهى عصور الأدب العربي، من الانفتاح على الثقافة الأجنبية، وآدابها الكلاسيكية والحديثة، ليفهم العربي، أخيرًا، مصادر أخطائه، ويطرح السؤال من جديد: لماذا لم أتمكن من فهم الفن الدرامي اليوناني على مرّ هذه العصور الطويلة؟

ويجيب عن السؤال، مؤطرًا إياه في أسباب اجتماعية، وأخرى جغرافية تطمس الفردية، وترفض الاستقرار، وأسباب دينية وثنية، لم ترق من الطقسي إلى الأدبي، ضعيفة العاطفة، وتنزع إلى العبادة الفردية، والتنوع بين العابد والمعبود، ثم أسباب دينية إسلامية؛ تميل إلى مفهوم التوحيد، وترفض الطقوس الوثنية، القائمة على تعدد الآلهة ومناقشتها. إلى جانب الأسباب العقلية والذهنية؛ التي تجعل العقل العربي مائلًا إلى التركيب أكثر من التحليل. ثم أسباب أدبية، جعلت العربي ينصرف إلى الشعر في أدبه الخاص، ويرفضه في الثقافات الأخرى. وأخيرًا، أسباب ثقافية؛ جعلت العرب يجهلون الثقافة الأدبية والفنية لليونان، وينصرفون إلى العلوم الأخرى، مما جعل الترجمة لديهم تقع في فخ الأخطاء الخاصة بالسياقات الثقافية، المرتبطة بفهم الظواهر الأدبية والفنية.

[1] جميل نصيف التكريتي، قراءة وتأملات في المسرح الإغريقي، دار الحرية للطباعة، 1985م، بغداد، ص 75

-[2]أحمد عثمان، الشعر الإغريقي، عالم المعرفة، الكويت، 1984م، ص 180

[3]- عبد الواحد بن ياسر، حياة التراجيديا في فلسفة الجنس التراجيدي وشعريته، ط1، 2006م، المطبعة الوراقة الوطنية، ص ص 31- 32

- انظر: عبد الواحد بن ياسر، المأساة والرؤية المأساوية في المسرح العربي الحديث، ط1، 2007م. نقل، في فصله الأول، آراء مجموعة من الدارسين حول غياب المسرح عند العرب، من مجلة (المجلة)، العدد 111، 1966م.

- § انظر: التفسير العقلي والذهني، في نفس المحور السابق من المرجع السابق.

[4]- حنا الفاخوري، تاريخ الأدب العربي، ص ص 16- 17

[5]- علي عقلة عرسان، الظواهر المسرحية عند العرب، التنشئة العامة، النشر والتوزيع والإعلان، طرابلس، ط 2، 1983م، ص 34. نقلًا عن جواد علي، في كتابه المفصل في تاريخ العرب.

[6]- محمد عزيزة، الإسلام والمسرح، ت: رفيق الصبان، منشورات عيون، البيضاء، ط 2، 1988م، ص ص 10- 11

[7]- محمد الكغاط، المسرح وفضاءاته، البوكيلي للطباعة والنشر، ط1، 1996م، ص ص 101- 102

[8]- عبد الواحد بن ياسر، حياة التراجيديا في فلسفة الجنس التراجيدي وشعريته، ص ص 60- 61

[9]- حنا الفاخوري، تاريخ الأدب العربي، ص 355

- §§ انظر: حنا الفاخوري، تاريخ الأدب العربي، ص 450

[10]- محمد عزيزة، الإسلام والمسرح، ص 8