التمثلات والممارسات اليومية

مقدمة:

مع قراءة هذا الكتاب الذي هو ثالث كتاب في المسار الفكري للباحث عبد الكريم بلحاج، يتبين للقارئ أن الغاية منه تتعلق بعرض لمقاربة علمية حول "المشكلات المباشرة ذات الطبيعة النفسية والاجتماعية التي يعيشها الناس "في حياتهم اليومية، والتي في الآن ذاته تمثل مركز دائرة الاهتمام الاجتماعي، بحيث إن عدداً من الهيئات على اختلافها تراهن على تدبيرها والنظر فيها قصد إيجاد سبل حلها باعتبارها منتجة ومتحكمة في الآن ذاته، وبشكل يومي، في الممارسات الاجتماعية.

ينكب الكتاب على مصاحبة وتحليل هذه المشكلات وفق منظور علم النفس الاجتماعي، بخلفياته النظرية الواعدة وبأدوات اشتغاله التطبيقية. ولاشك أن تعاطي هذا الفرع المعرفي مع هذه المشكلات يقوم على مساءلة كل أبعادها (النفسية والسلوكية والاجتماعية والتفاعلية، بل وأيضاً السياسية والثقافية)، مع التفكير في سبل حلها بما يؤول إليه هذا الرصد المتعدد الأبعاد، هذا، باعتباره فرعاً معرفياً ضمن العلوم الإنسانية والاجتماعية عامة يتصف بذكاء تحليلي وتطبيقي يميزه عن باقي العلوم الأخرى، وخاصة بالنظر إلى موقعه في نقطة التقاطع بين مختلف هذه العلوم.

وعلى ذلك، فإن فهم الوظائف النفسية الاجتماعية التي ترتبط ارتباطا ًعضوياً بمدى فهم مشكلات الناس، ينطلق أساساً من مفهوم التمثلات الاجتماعية الذي يُعتبر كموجه أساسي للممارسات الاجتماعية، تلك التمثلات التي تشكل في حد ذاتها "مجموعة تصورات ومقاربات يقوم بها الناس حول معاشهم اليومي وحول معاناتهم اليومية، إلى الحد الذي تعمل فيه على توجيه الممارسات الاجتماعية"، لذلك فإن الفعل في هذه التمثلات، يعني بالضرورة الفعل في الممارسات اليومية. فالأمر يتعلق لدى الباحث بمقاربة "معرفية/ سلوكية"، متنها النظرة السيكوسوسيولوجية سواء من حيث المفهوم أو من حيث المنهج .

وينقسم الكتاب إلى إثني عشر جزءاً، تتوزع على مواضيع هي نتاج لانشغالات أكاديمية ومقالات ومداخلا ت في لقاءات علمية مختلفة .

![]() التفسير الاجتماعي لأسباب الفشل الدراسي والنجاح المدرسي.

التفسير الاجتماعي لأسباب الفشل الدراسي والنجاح المدرسي.

![]() حركية الجماعة على مستوى الإدراك والتجارب.

حركية الجماعة على مستوى الإدراك والتجارب.

![]() العلاقات الأبوية ودورها في دينامية الوجود الاجتماعي.

العلاقات الأبوية ودورها في دينامية الوجود الاجتماعي.

![]() التوحد بين التمثلات الاجتماعية والأفكار النمطية المرتبطة به.

التوحد بين التمثلات الاجتماعية والأفكار النمطية المرتبطة به.

![]() إشكالية المواطنة، من الفرد الاجتماعي إلى المواطنة.

إشكالية المواطنة، من الفرد الاجتماعي إلى المواطنة.

![]() السلوك الانتخابي كموضوع لعلم النفس السياسي.

السلوك الانتخابي كموضوع لعلم النفس السياسي.

![]() التجربة الثقافية للمعيش الاجتماعي أثناء شهر رمضان.

التجربة الثقافية للمعيش الاجتماعي أثناء شهر رمضان.

![]() نظرة حول الفن وتجلياته المعاصرة .

نظرة حول الفن وتجلياته المعاصرة .

يتصدر هذه المواضيع تحليل واقع علم النفس باعتباره علماً نظرياً وتطبيقياً في أوساطنا الأكاديمية، وذلك في أربعة فصول:

![]() علم النفس: واقع علم إنساني.

علم النفس: واقع علم إنساني.

![]() استعمالات علم النفس: من المعرفة إلى التطبيق.

استعمالات علم النفس: من المعرفة إلى التطبيق.

![]() علم النفس الاجتماعي: مقاربة في الإدراك الاجتماعي والتفاعلات الاجتماعية.

علم النفس الاجتماعي: مقاربة في الإدراك الاجتماعي والتفاعلات الاجتماعية.

![]() علم نفس الشغل، الدلالة، والوظيفة الواعدة.

علم نفس الشغل، الدلالة، والوظيفة الواعدة.

قد تبدو هذه المواضيع في الوهلة الأولى متباعدة، غير أن مقاربتها من منطلق النظرة السيكوسوسيولوجية تجعلها تنتظم وفق "سيرورة معرفية"processus cognitif تعكس وظائف وأشكال اشتغالها، وذلك بناء على منطق وقوانين نفسية اجتماعية تنعكس من خلال التمثلات والممارسات الاجتماعية، والتي غالباً ما تكون هي نفسها وراء المشكلات الاجتماعية. الأمر الذي يجعلنا رغم انتقالنا من موضوع إلى آخر في الكتاب، لا نحس بالانتقال على مستوى الرؤية والمنهجية المتبعة.

وما يوحد بين هذه المواضيع أيضاً كونها تمثل إشكاليات ذات وقع كبير على سلوكات وتصرفات الأفراد والجماعات، الأمر الذي يجعلها تدخل في نطاق الاستعجال، من حيث النظر فيها وأخذها بالدراسة العلمية في اتجاه التفكير في سبل تجاوزها . لذلك فإن خصوصية الكتاب هذه تسمح لنا بقراءته عبر محاور يجمع بينها "خط ناظم" من حيث المضمون والرؤية والمقاربة.

المحور الأول: المنظور حول واقع علم النفس في بلدنا.

إن المصاحبة العلمية للمشكلات الاجتماعية في واقعنا، ومقاربتها بالشكل الموضوعي والعقلاني المطلوب، لا يمكن أن تقوم دون التساؤل عن واقع علم النفس كعلم للسلوك، بحيث أصبح الاشتغال به من الضرورات التي تمليها الظرفية، ونوعية المشكلات المطروحة والآثار التي تخلفها على مستوى سلوك وتصرفات الأفراد والجماعات. لذلك فالباحث يعلن عن أسفه لمآل وضعية هذا العلم، مع استبعاد مبررات لا فائدة من ورائها ولا تخص هذا المجال لوحده ككونه علماً فتياً ذو كيان إبستيمولوجي محدود بالمقارنة مع علوم اجتماعية أخرى، مسجلاً بأن الاشتغال به ما زال بطريقة أو بأخرى محدوداً وغالباً ما يتم بشكل غير واضح (ص12). فالطريقة التي يدرس بها، ووضعيته المؤسسية في غياب قانون منظم لممارسة مهنة "النفساني" لا تسمحان باستعماله بهدف إنجاز أعمال تطبيقية غالباَ ما تكون تحت الطلب وتمليها الحاجة الملحة، وخاصة في مجالات الصحة، و التربية، والسياسة ...

إن الدراسة التي نشرت في الفترة الأخيرة حول وضعية العلوم الإنسانية والاجتماعية في المغرب1 لدليل على وضعية الإهمال التي تطال هذا العلم، فهذه الدراسة لم تكترث في جردها للأبحاث المنشورة في العلوم الاجتماعية الأخرى بتخصيص مجال لعلم النفس رغم مساهمة بعض المشتغلين به في إثراء مكتبة العلوم الاجتماعية من جهة، ورغم أن تطبيقات هذا العلم لا تحتاج بأن ندلل على نجاعتها ومتانتها في مقاربة المشكلات اليومية من جهة ثانية، فهو علم يمتلك الأدوات المعرفية والتقنية الكفيلة والمكتسبة للقدرة الابستيمولوجية على التحيين والتحليل، بل أكثر من ذلك فإن مجموعة من العلوم الاجتماعية تستعين بمفاهيمه وتقنياته، ولكن غالبا بشكل غير معلن.

وحتى يتم التخفيف من هذه الوضعية الدونية التي يعيشها هذا الفرع المعرفي في بلادنا، وجب أولاً وضع الأسس الأولية والأساسية لممارسة علمية قوامها في نظر الكاتب التركيز على"المعرفة الاجتماعية" La cognition sociale كحقل له أهميته البالغة في فهم ومقاربة السلوك والظواهر الاجتماعية، وذلك من خلال أشكال الإدراك والفهم والمعرفة، ومنظور الأفراد إلى مشكلاتهم الخاصة وواقعهم الاجتماعي. في هذا السياق فإن عالم النفس أو بالأحرى عالم النفس الاجتماعي يتبدى في كونه مطالب ضمن هذا المنطق بأن يعمل على تحليل آليات الفكر الطبيعي ووظائفه على أساس المنظور المعرفي cognitiviste سواء على مستوى المفاهيم أو على مستوى المقاربات المتميزة بالقدرة على الاستكشاف والإحاطة والتحليل.

ثم وجب ثانياً الإصغاء للأحداث التي تؤثر وتضبط سلوك الأفراد، حيث إن هذا الإجراء يجب أن يتم بشكل يومي إلى الحد الذي يشكل فيه نشاطاً يومياً لعالم النفس الاجتماعي نفسه، فيصبح المجتمع بالنسبة له بمثابة مسرح حيث الأدوار الاجتماعية موزعة مسبقاً، والمواقف والتفاعلات تنتظر ترصدها واقتفاء آثارها على سلوك وتصرفات الأفراد والجماعات. وبعد تبني هاتين المبادرتين، وجب العمل انطلاقاً من ثلاثة اتجاهات:

1- التقاطع بين ما هو نفسي وبين ما هو اجتماعي.

2- التمييز بين ما ينتمي للقطب الفردي وما ينتمي للقطب الجماعي، وما ينتمي للقطب الاجتماعي (المجتمع).

3- الإحاطة بالنشاطات العقلية والوظائف السوسيومعرفية القائمة في الحياة اليومية للأفراد (ص. 48).

فبطرحه لهذه الإجراءات المنهجية المستخلصة لا محالة من اشتغال الباحث نفسه بهذا العلم، يجعلنا نستنتج ما يفيد تأكيده على مسألة ما إذا كان هناك من دور يجب أن يتطلع به علم النفس في المغرب، أي ذلك الدور الذي من شأنه أن يكسبه دينامية متجددة في مجال البحث العلمي، والذي يتمثل في تحليل الظواهر الذهنية والمعرفية المتحكمة في السلوك والمسؤولة بالدرجة الأولى على إنتاج وإعادة إنتاج الممارسات الاجتماعية. فالأمر يتعلق بالارتباط بالمجال "المعرفي / السلوكي"، كمجال مفضل وفي الآن ذاته يسمح باستكشافات علمية ذات أهمية بالغة، كما أنه سيتيح مكانة خاصة قد يتسم بها هذا العلم من بين العلوم الإنسانية والاجتماعية عامة .

المحورالثاني: مقاربة المشكلات والممارسات الاجتماعية من خلال التمثلات الاجتماعية:

بعد أن تطرق الكاتب إلى وضعية علم النفس، شرع في التعرض لمجموعة من المشكلات والتي هي في العمق تمثل مشكلات خاصة غالباً ما تدخل في إطار اليومي ولكن أيضاً في إطار أنماط الوجود الاجتماعي، و كذلك في مركز بؤرة الاهتمام والنقاش الاجتماعي اليومي الدائر، هذه المشكلات لا ترتبط فقط بقضايا الشغل والتنشئة والاندماج الاجتماعيين، ولكن أيضاً بالتفاعلات والعلاقات القائمة بين الأفراد وبين الجماعات

يأتي في مقدمة هذه القضايا، مشكلة "الشغل" كنشاط إنساني فعلي. فرغم أن الشغل يمثل نشاطاً في الظاهر ذو أهداف اقتصادية بالأساس، إلا أنه في العمق يظل نشاطاً يخضع للتأثير المباشر للظروف الاجتماعية والأبعاد النفسية، فبالنظر إلى طابعه المتعدد الأبعاد، فإنه يتطلب تظافر جهود مجموعة من الفروع المعرفية النفسية والاجتماعية لدراسة أهم آثاره على سلوك الأفراد والجماعات . وفي هذا الصدد، لا يمكن إغفال دور علم نفس الشغل والتنظيمات بفرعيه الإكلينيكي والاجتماعي لفهم مجال الشغل، بدءاً بتشخيص أوضاع العمل وانتهاء بإيجاد السبل للأزمات والصراعات القائمة سواء منها المتعلقة بشخصية العامل أو الممتهن لمهنة ما، أو المتعلقة بالأبعاد والاختلالات التنظيمية، أو تلك التي تنتج في إطار العلاقة التفاعلية بين عناصر شخصية الأفراد والعناصر التنظيمية لبيئات العمل.

وفق هذا المنظور، فإن الكاتب يتوخى أولاً أن تتحرر الدراسات المتعلقة بالشغل من القبضة العلمية الأحادية، وأن لا تظل حكراً على علوم اجتماعية بذاتها دون أخرى كالعلوم الاقتصادية والعلوم القانونية، غير أنه لا يجب أن نفهم من هذا الطرح أن علم نفس الشغل لوحده قادر على مقاربة موضوعات الشغل، ولكن الأمر يتعلق بتعاون بين مختلف العلوم حتى يتم فهم الشغل في مختلف أبعاده، باعتباره ظاهرة معقدة لها امتدادات وآثار على أنساق اجتماعية عدة منها الحياة العائلية والعلاقات بين الأفراد والجماعات، والعلاقة بالسلطة... ينضاف إلى هذا، كون النظر في قضايا العمل أصبح يدخل في حلبة الاستعجال بفعل تأثير العولمة، وعصرنة أدوات العمل والآداء المهني، وكذلك بفعل التغيير البنيوي الذي لحق تنظيمات العمل المختلفة. ولعل تأثير ذلك سيطال بشكل مباشر السلوك والعقليات، ليصل إلى الممارسات اليومية السلوكية منها والآداتية داخل الإدارات والمقاولات ومؤسسات العمل.

القضية الثانية تتمثل في" التربية " والمشكلات المرتبطة بها، وأول ما يلاحظ عند التطرق لإشكالية التربية هو تلك الهوة الفاصلة بين انتظارات المجتمع من المدرسة والممارسات التربوية القائمة في هذه المؤسسة، وهنا يطرح السؤال الكبير: هل يجب تكييف المدرسة مع حاجيات وشخصية التلميذ أم تكييف حاجيات التلميذ وشخصيته مع المدرسة؟(ص. 66) رغم أن هذا النوع من التساؤلات يبقى دون جواب نهائي، إلا أنه يثير مجموعة من الملاحظات التي ينبغي أن نوليها انتباهاً كبيراً حتى يتأتى تفكير الإصلاح على أسس متينة وتجاوز المعيقات الأكثر مقاومة. وعلى ذلك يجب، حسب الكاتب، إثارة مسألة الأولويات في عملية الإصلاح وما يريده المشروع الاجتماعي من التربية بشكل واضح، كما يجب أن تكون مبادرات الإصلاح مصاحبة في نفس الوقت بتدابير علمية وإعلامية، لأن التربية في آخر المطاف هي مسألة تخص الجميع، كما يجب بموازاة ذلك العمل بمقاربة متعددة الاختصاصات باعتبار أن الظواهر التربوية تبقى ذات طبيعة معقدة ومتعددة الأبعاد.

يكفي أن نلاحظ موقف المؤسسة والفعاليات التربوية من علم النفس، ففي نظر عبد الكريم بلحاج، وحتى نقف عند الارتباك الحاصل في سيرورة الإصلاح التربوي والقرارات المرتبطة به، يبدو أن هؤلاء لا زالوا لا يعترفون بنجاعة هذا العلم ولا يعملون على إدماج ما توصل إليه علماء النفس من اكتشافات وقواعد وقوانين يقوم عليها السلوك البشري، وبخاصة في الأوضاع التفاعلية، وذلك في بناء البرامج وتكوين المدرسين وتوجيه سلوك المعنيين... ولعل هذا الإهمال، في نظر الكاتب، من الأسباب الأساسية التي تؤدي في كل مرة إلى فشل الإصلاح التربوي والاضطرار إلى إيجاد مخارج مؤقتة للأزمة. وحتى يجعلنا الكاتب نستشعر مدى أهمية علم النفس في تحليل القضايا التربوية، يثير قضيتي النجاح والفشل المدرسيين كقضيتين محوريتين في الممارسة التربوية وفي التفكير التربوي بشكل عام.

لقد عمل الكاتب على مقاربة هذين الموضوعين انطلاقاً من نظرية العزو السببي Attribution causale، هذه النظرية التي تنطلق أساساً بناء على منطق "استراتيجيات المقاربة والتعاطي التي يتبناها من يعيش الظاهرة ليتبين آثارها على سلوكه وممارساته بشكل مباشر. ذلك أنه بحسب هذه النظرية، فإن الفرد يتم اعتباره كأداة للاستدلال وإنتاج الدلالات une machine à inférer (ص. 76)، فهو بموجب نظرته يدرك ويبحث عن الدلالات للفهم ويعطي تفسيرات ومقاربات، ويبدي مواقف مختلفة ... في هذا الإطار عمد الكاتب إلى دراسة تجريبية على عينة من 180 تلميذاً من مستوى البكالوريا وفق مواقف تمثلت في لحظات قبل شهر رمضان وبعده، حيث اعتمد من خلالها على ثلاثة مؤشرات أساسية يتمثل وفقها التلاميذ أسباب الفشل والنجاح المدرسيين ويبنون تبعًا لذلك تفسيراتهم. المؤشر الأول وهو فعل الدين في الحياة الاجتماعية، والمؤشر الثاني يتمثل في مظاهر السببية الاجتماعية المرتبطة بفعل ذلك الـتأثير، والمؤشر الثالث يتعلق بالنسق التربوي كفاعل منشئ في ارتباط مع ما ترمز إليه البكالوريا لدى التلاميذ والمجتمع على حد سواء. فنتائج هذه الدراسة كانت جد دالة على أكثر من صعيد، بحيث بدا واضحاً أن التفسير السببي للنجاح أو الفشل المدرسي ظل في قبضة المعتقد والطقوس اللذين مثلا في هذا الاتجاه أولوية سببية بدون منازع، كما أن تفسير الظاهرة من طرف التلاميذ ظلت مرتبطة "بطابع استراتيجي متعدد الأبعاد يطغى عليه الحضور المزدوج للديني والواقعي، مع هيمنة فعلية للديني على الحياة الاجتماعية من حيث هي أفعال يومية"(ص. 80). إن العبرة الأساسية التي نستخلصها من مثل هذه الدراسات هي سيرورة الضبط السلوكي التي تندرج في الممارسات القائمة وفي ظرف محدد يُعتبر بمثابة موجه لها ( كفترة رمضان مثلاً).

بنفس النظرة (السيكوسوسيولوجية)، تطرق الباحث إلى موضوع "التوحد" Autisme، هذا الذي يدعو إلى الانتباه إليه وذلك لكونه يطرح في العمق إشكالية الـتأطير والاندماج في المجتمع، وبخاصة بالنسبة للأفراد الذين يعانون من إعاقة ما. فكونه باتولوجيا تمس الأبعاد النفسية والدينامية (الجانب النفسي الحركي والمعرفي والوجداني والعلائقي/ الاجتماعي)، ولا تقدم أي عرض وظيفي ظاهر، عصبي أو أداتي محدد من جهة، ومن جهة ثانية كون تصنيفه يطرح صعوبات على المستوى الإكلينيكي، بحيث يصعب تمييزه عن مجموعة من الإضطرابات خاصة الذهانات الطفولية، فإن التكفل به من الناحية النفسية والاجتماعية يبدو صعباً. وما يزيد الأمر صعوبة وهو أن هذا المرض يمثل عاهة تمس ما هو أهم في الشخصية، ذّلك أن الطفل بفقدانه للتواصل والعلاقات مع الآخرين، وصعوبة التعلم الاجتماعي لديه، فإنه يفقد بذلك كل فرصة لتأهيل شخصيته من الناحية العقلية والوجدانية، ومن ثم يفقد كل إمكانية لتحقيق ذاته، لذلك فإن هذا المرض اعتبر من أعقد الاضطرابات ،لأنه يهاجم بشكل عمودي تطور كيان الفرد على جميع المستويات.

إن إشكالية التأطير في مثل هذه الحالات تطرح معها إشكالية العلائقي ذلك أن الحلول ترتبط بمدى الاقتناع في إرساء التماسك والمؤازرة الاجتماعية والتي ما زالت مفقودة عندما يتعلق الأمر بإدماج ذوي الإعاقات. فالتمثلات الاجتماعية تتصف بنقص حاد فيما يتعلق بالمعارف الموضوعية لتأطير فهم حالة المعاق، كما أنها ليست ذات حمولة مهمة من حيث الاعتبارات الإنسانية للشخص المعاق. فالحلول يجب أن تبدأ أولاً بإعادة بناء التمثلات في الاتجاه الذي يبني وحدة اجتماعية فعلية لتأطير وضعية الذاتوي على المستوى العلائقي، وذلك بعيداً عن أي تفيئ أو إقصاء اجتماعي. وبموازاة مع ذلك على الأسر أن تدأب على متابعة ذويهم المصابين، بالتدابير العقلانية والطبية عوض الرجوع إلى الممارسات الشبه علاجية التقليدية التي لا طائل من ورائها. بالإضافة إلى ذلك فإن "إعادة بناء هذه التمثلات يجب أن يكون مصحوبًا يشكل مستمر بمبادرات إعلامية، وببناء معارف ضرورية اجتماعيًا، وذلك بهدف خلق ترابط عقلاني لمختلف استعمالاتها"(ص. 109). وعلى ذلك ، فإن التكفل بالذاتوي يقتضي فعلاً إكلينيكياً يومياً من جهة، وفعلاً تربوياً يومياً من جهة ثانية، هذا الفعل الثاني يتحمل فيه الآباء مسؤولية كبيرة حيث عليهم أن يظهروا حضوراً سيكولوجياً ودعماً وجدانياً فعلياً، ومن خلال نفس هذا الفعل على المدرسة أن تؤكد على تطبيق مقررات الإدماج مع مراعاة خصوصية الذاتوي والوسط الذي يعيش فيه، فلعل هذه الخصوصية من شأنها أن تتيح إمكانات الإدماج خاصة انطلاقاً من المستوى العلائقي .

من خلال مبادرات كهذه، يمكننا يوماً أن نستمع لشهادة ذاتوي من خلال إبداعاته الأدبية أو الفنية حول أزمته التي أصبحت في عداد الماضي. بهذه النظرة التفاؤلية التي يجب أن يتحلى بها من يحلل مشكلات الناس بشكل يومي، وبعرض شهادة أحد الذاتويين التي تعكس نوعاً من التفاؤل في تجاوز الأزمات مهما كانت حدتها، ختم بلحاج الفصل الذي خصصه لمقاربة هذه الظاهرة(ص. 111-112).

المحورالثالث: تفعيل الممارسات الاجتماعية من خلال "إعادة البناء السيكوسوسيولوجية" لبعض بنيات التنشئة الاجتماعية والسياسية:

إن تحليل الوظائف النفسية الاجتماعية للأدوار الأبوية تمثل إطاراً لتحليل وتوجيه الفعل التربوي، وما يترتب عنه من عمليات التنشئة والتأطير. فالكاتب يعتبر أن الأدوار الاجتماعية هي نتاج لعملية تنميط وتطبيع سوسيوثقافية، بحيث لا تأخذ معناها الكامل حتى تتقاطع مع العلاقات والممارسات القائمة. ضمن هذه السيرورة نقف على عمليات تنميط وتمايز بين سلوكات تخص جنساً أو جماعة، أو اتجاها ثقافياً أو سياسياً معيناً، غير أنه أيضاً ضمن هذه السيرورة لا يمكن استبعاد التغيرات ومحاولات التكيف الصادرة عن ضغط التجديد والتحديث في المفاهيم والأنساق.

إن فعل التكيف والتجديد يجب العمل به على مستوى نسق الأبوية. بحيث يُسجل ما مفاده بأن تحمل دور الأب أو الأم لا يرجع فقط إلى الولادة وتحمل المسؤولية العائلية، ولكنه يرتبط أساساً بتعلم مهنة قائمة الذات ولها ضرورة قصوى في المجتمع لا يمكن الاستغناء عنها بأي شكل من الأشكال، بعبارة أخرى فإن الأبوية بالنظر لأهميتها البالغة في المجتمع العصري يجب أن تخضع للتعلم عن طريق تحسيس وتكوين وتربية الآباء.

ومن الوجهة النفسية، فإن النسق الأبوي كما يعرفه الكاتب هو مجموعة من القابليات والإعدادات النفسية والوجدانية التي تسمح للراشدين بأن يصبحوا آباء، وبالتالي بأن يستجيبوا لحاجيات أطفالهم على مستويات ثلاثة، المستوى الجسمي، المستوى الوجداني، والمستوى النفسي. أما من الوجهة السوسيولوجية، فإن نسق الأبوية يمثل أشكال التعبير اليومية العائلية اتجاه الأبناء. فالأبوية ضمن السياقين (السيكولوجي والسوسيولوجي) تظل الضامن المباشر لتنشئة اجتماعية متوازنة. ولعل وعي الآباء يجب أن يظل مرتبطاً بهذه القاعدة، فلا نحسب أن نكون أمام تطور الأفراد دون أزمات، ستكون جد مكلفة سواء على المستوى النفسي والعلائقي أو على المستوى الاجتماعي. فالنسق الأبوي هو أكثر من أن نختزله في الأدوار الأبوية، فهو بمثابة مؤسسة اجتماعية منتجة وموجهة للتنشئة الاجتماعية، وهو من هذا المنطلق يشكل الإطار الأساسي لحل المشكلات المتعلقة بالتنشئة كصراع الأجيال والعقليات...

بناء على نفس المنظور، يتطرق الكاتب إلى موضوع آخر في غاية الأهمية في مجال علم النفس الاجتماعي، والذي يتعلق بالسيرورة الجماعيةGroupalité التي لها تأثير بالغ على المعاش النفسي الاجتماعي للأفراد والجماعات، ويمكن استشفاف ذلك عند وقوع حدث ذي أهمية بالغة بالنسبة للمجتمع، كتلك الإنجازات التي حققها الفريق الوطني لكرة القدم في نهائيات كأس إفريقيا للأمم سنة 2004. وبالفعل، فقد أدى هذا الحدث إلى ظهور أشكال جديدة للسيرورة الجماعية، حيث "انعكست من خلالها" مبدئيا "ثقافة تأكيد الذات، وأشكال التمايز بين الجمعي والفردي، وهذا ضمن اختلاف الأجيال، واختلاف قيم الوحدة والاتحاد، والفعل الجماعي"(ص. 84). فانطلاقاً من ذلك، بدا مفهوم "السيرورة الجماعية" وهو يكتسي عدة معاني وعدة أفعال، فهو "شكل من الأشكال الذهنية التي من خلالها يتم انبناء عمليات التنشئة، ومن ثم انبناء الهويات الفردية والجماعية، إنها أيضًا نوع من المقاربة بالنسبة للجماعات الممركزة في إطار زماني ومكاني محدد، والتي تستجيب لمجموعة من الخصائص الأكثر أهمية من الناحية النفسية والاجتماعية بالنسبة لهذه الجماعات"(ص. 84). إنها تشهد على "نضج جماعي" يمنح اعتباراً وجودياً بالنسبة للأفراد في المجتمع.

إن الفريق الوطني كجماعة صغيرة، ما كان يمكن له تحقيق النتائج المرضية التي حققها بمناسبة هذه المنافسات لولا اجتماع مجموعة من العوامل المرتبطة بدينامية الجماعة، فهناك:

![]() أولاً، العوامل المتعلقة بخلق أدوات التحفيز والتأطير من أجل خلق دينامية تضمن الفعالية في الميدان (إن دور المدرب هنا هو دور محدد للغاية ...ّ).

أولاً، العوامل المتعلقة بخلق أدوات التحفيز والتأطير من أجل خلق دينامية تضمن الفعالية في الميدان (إن دور المدرب هنا هو دور محدد للغاية ...ّ).

![]() ثانياً، ظهور الجماعة الكبيرة la foule (الجمهور)، التي شغلت حيزاً عمومياً مهماً، وهي بعيدة عن طابعها العدواني، حيث أبانت عن حس حضري قلما نعاينه في مثل هذه المناسبات. إن ما يمكن الاستفادة منه في هذا الصدد في كتابات S.Freud وG.Lebon حول تصرفات الأفراد في الجماعات وسيكولوجية الجماعات، هو ما ذهب إليه الثاني حول حالة التنويم التي يخضع لها الفرد وهو منصهر في الجماعة إلى الحد الذي يدخل فيه مع الكل في "وحدة ذهنية وعقلية"، ثم ما ذهب إليه الأول في كون الرصيد الليبيدي الذي يتم توظيفه بشكل عقلاني يؤدي إلى إعطاء صورة إيجابية حول الذات وحول مثلها الأعلى، وهذا ما سارت فيه الجماعة الكبيرة حيث كونت صورة إيجابية عن وطن قادر على أن يحقق الأفضل2.

ثانياً، ظهور الجماعة الكبيرة la foule (الجمهور)، التي شغلت حيزاً عمومياً مهماً، وهي بعيدة عن طابعها العدواني، حيث أبانت عن حس حضري قلما نعاينه في مثل هذه المناسبات. إن ما يمكن الاستفادة منه في هذا الصدد في كتابات S.Freud وG.Lebon حول تصرفات الأفراد في الجماعات وسيكولوجية الجماعات، هو ما ذهب إليه الثاني حول حالة التنويم التي يخضع لها الفرد وهو منصهر في الجماعة إلى الحد الذي يدخل فيه مع الكل في "وحدة ذهنية وعقلية"، ثم ما ذهب إليه الأول في كون الرصيد الليبيدي الذي يتم توظيفه بشكل عقلاني يؤدي إلى إعطاء صورة إيجابية حول الذات وحول مثلها الأعلى، وهذا ما سارت فيه الجماعة الكبيرة حيث كونت صورة إيجابية عن وطن قادر على أن يحقق الأفضل2.

إذن، بين الجماعة الصغيرة (الفريق الوطني)، والجماعة الكبيرة (الجمهور)، تشكل حيز من الاتفاق والإجماع يحمل سمة الوحدة والاتحاد بهدف تحقيق مشروع اجتماعي موحد، قاسمها المشترك أنها تحمل نفس الطموحات ونفس الاختيارات. إن وضعية كهذه تحمل عدة معاني، كما أنها تمثل وضعية واعدة خاصة بالنسبة لفئة الشباب "الحامل للمشروع المجتمعي، ليس انطلاقًا من منظور إعادة الإنتاج الاجتماعي ولكن من منظور التجديد الذي يطمح إليه"(ص. 88). فالسيرورة الجماعية بهذا المعنى علاوة على أنها تمثل فعلاً اجتماعيا، فإنها تحمل حسب تعبير الكاتب "العلامة المميزة للصنف الحضاري للمجتمع"(ص. 89).

غير أنه في الممارسات الجماعية، ما زلنا نلاحظ أن هناك تجاذباً بين الممارسات القديمة والتقليدية، وبين الممارسات من النمط المحافظ والنمط المجدد. فغالباً ما يميل الشباب إلى تبني الممارسات الأخيرة، بل إنهم ينتجونها بشكل يومي بالنظر إلى ما يعرفه المجتمع من تطور سريع للغاية على جميع الأصعدة، بحيث يمثلون بنزوعهم هذا "جماعة تؤثر على الجمعي وتنخرط فيه انطلاقاً من قيم ومصالح وانتظارات متشابهة، كما تنخرط فيه من خلال استعدادات في المشاركة الجماعية وفي أنشطة مختلفة تمنح لهم الشعور بالقيمة بالذات، كما ينخرطون فيها عن طريق إرساء أنماط وأساليب من التواصل والتبادل تميز تصرفاتهم ومواقفهم"(ص. 89). بهذا المعنى، فإن السيرورة الجماعية الشبابية تحتل قيمة "حركية وظيفية" يجب تأطيرها وتوجيهها حتى لا يتم استغلالها بشكل سلبي سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى الأخلاقي. فإذا كانت هناك من مبادرات تريد أن تدعم الشباب، فعليها أن تتجه إلى فهم وترشيد هذه "الحركية الوظيفية".

إن الباحث جعلنا بهذه المقاربة حول "السيرورة الجماعية" نترصد لاستعمالات جديدة لهذا المفهوم لها قيمتها العلمية الكبيرة، وذلك من خلال قدرتها على استقراء الوقائع من خلال التفاعلات الاجتماعية، والديناميات الفردية والجماعية كما تقوم وتنتج يومياً. وهذا في منظورنا يشكل بحق تجديداً على مستوى التعامل مع المفاهيم، أو على الأقل "التمديد من مداها الاستكشافي" في فهم الوقائع على المستوى السيكوسوسيولوجي.

المحور الرابع : الممارسات الاجتماعية كنتيجة لبؤرة الدلالات الاجتماعية.

الموضوع الأساس الذي أخذ اهتماماً كبيراً في هيكل هذا الكتاب، والذي عمق فيه التفكير الباحث بلحاج في عدد من المناسبات3 هو سلوك الصيام في رمضان، هذا الشهر المقدس الذي لا يمثل فقط حدودا زمانية تضبط التصرفات الاجتماعية، بل يشكل أيضا انخراطاً حقيقياً في نظام معياري يوجه الحياة اليومية على المستوى الفردي والجماعي. إن حلول هذا الشهر يفرض نمطاً معيشياً خاصاً يعيد بناء الحياة الجماعية، ويلزم الأفراد بنوع من التكيف والتعديل السلوكي، مع ما يصاحب ذلك من ضبط تدريجي لممارستهم الاجتماعية اليومية.

إن الأمر يتعلق أساساً بتقلبات دورية متضمنة في هذه الحدود الزمنية المفروضة التي تؤثر على السلوكات سواء داخل العائلة أو في وضعيات الشغل أو في الحياة الاجتماعية بشكل عام. حيث ينزع الفرد ضمن هذه الوضعيات إلى البحث عن توازنات بين زمن أحادي التوالي رسمي (الشغل) وزمن متعدد التوالي غير رسمي (خارج الشغل، عائلي، علائقي، عام...) ما يهم في هذا المعيش هو التعايش الحاصل بين حدين زمانيين، أحدهما مطبوع بما هو ديني، والأخر معقلن ومنظم (بمعايير تنظيم الشغل مثلاً) إنه نوع من التنافر في الحياة الاجتماعية، يدفع الفرد إلى استحضار صيغ سلوكية تنحو إلى تحقيق حالة من التناغم تستهدف من جهة التصرفات في ارتباط مع الزمن، وذلك بواسطة التمثلات المرتبطة بتنوع الوضعيات الاجتماعية، ومن جهة أخرى تمكن من التكيف النفسي الاجتماعي بواسطة استثمار البنيات المعرفية المتجذرة.

إن هذه الوضعية ذات الحدين، تقوم على سياق تمثلي نمطي ينخرط بشكل مباشر في السلوك، حيث يضعف إيقاع العمل مثلاً. وكأن هذه الوضعية تتطلب نوعا من الليونة عن طريق التوليف بين حدين ليسا متطابقين سواء مع المعايير الدينية أو مع المعايير الاجتماعية. وما دام الأمر يتعلق بزمان ذي صبغة دينية، فإن هذا التناقض يتم تدبيره بطريقة أو بأخرى، ولا تنتج عنه وضعيات منحرفة من الناحية المعيارية.

والملاحظ أن منظور الكاتب اتجه في هذا العمل نحو مواضيع تندرج برأينا فيما يسميه عالم النفس الاجتماعي سيرج موسكوفيشي "ضغط البؤرة الدلالية" Pression à l’inférence، حيث نجد مثلاً موضوع المواطنة والسلوك الانتخابي يندرجان ضمن هذا المنظور باعتبارهما يقعان في مركز الرأي العام، وفي مركز الاهتمامات الأولى بالنسبة للهيآت الإعلامية والمجتمع المدني. ذلك أن موضوع المواطنة يشكل مثالاً كاشفاً لهذا الأمر، إنها مسألة تسترعي اهتمام المغاربة على مستوى الانتماء الثقافي والاجتماعي من جهة، وهو موضوع يثار في عدد من الخطابات المتناقضة التي قد تؤدي إلى الاعتقاد بأنه يشكل مشروع مجتمع غير مكتمل الوضوح.

لكن، وبعيداً عن الأبعاد الإيديولوجية لمفهوم الوطنية أو القومية Le nationalisme، يمكن اعتبار مفهوم المواطنة حسب الكاتب "قيمة سيكوسوسيولوجية من الدرجة الأولى"، لأنها قيمة إنسانية قبل كل شيء، ومع ما تحمله من دلالات عميقة على المستوى الشخصي أو الجماعي، فإنها بذلك تترجم بالتأكيد درجات متطورة جداً من التحضر والمدنية واحترام الآخر". وفي الواقع يمكن الدفع باتجاه تدعيم ثقافة المواطنة للتمكن من تعزيز روح التضامن لإعطاء معاني ودلالات جديدة للتعامل مع الغير، وذلك لتحقيق هدفين أساسيين هما تحيين مفهوم المواطنة وتطويره في نفس الوقت، ولعل الهدفين معاً يجب أن ينفذا بإرادة قوية في الانخراط في المشروع الوطني العام. لكن هذا الأمر لن يتم إلا إذا تم توفير وضمان عدد من التعلمات للمواطنين، مثل تعلم الحقوق والواجبات والحرية والعدالة والتسامح والحوار، وببساطة كل القيم الحضارية التي تصنف كقيم للمواطنة. وما يهم أكثر في هذه السيرورة، هو إدماج الفرد في نفس منطق الدولة، هذا المنطق الذي يجب أن يستشعر من خلاله هذا الفرد بأن هذه القيم الجديدة تأخذ مكانتها بشكل فعلي داخل مختلف المؤسسات.

من خلال هذه الممارسات وبالنظر إلى التحولات الطارئة التي يعرفها المجتمع جراء العولمة، علينا بالتأكيد أن نخوض معارك (وجب أن نكون مسلحين فيها بشعور المواطنة الحقة) ضد عدد من الإشكاليات الراهنة، مثل الفقر والبطالة والهشاشة والرشوة والتلوث والمخدرات والإرهاب والهجرة السرية والإعاقة والسيدا والاعتداءات الجنسية والعنف ضد النساء... هذه المعارك تشكل في حد ذاتها تدابير مواطنة تستجيب في العمق لمشروع مجتمع ليس وليد اليوم ولكنه آخذ في النضج منذ الاستقلال. ولعل العمل وفق هذا المنطلق سيساهم في تشكيل "بعد هوياتي فعلي". وتمثل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها ملك المغرب، وتجربة الإنصاف والمصالحة في هذا أمثلة نموذجية يجب تبنيها لهذا المشروع الذي يجب أن يعمم على جميع قطاع الحياة الاجتماعية. إن المنطق (السيكوسوسيولوجي) المرتبط بمفهوم المواطنة يقوم على مدى الإيمان بالمشروع الذي يمكنه تحقيق التوازن بين ماهو فردي وماهو اجتماعي، وإقامة المعادلة التي تستند على حساب التعديلات بين عوامل عاطفية ووجدانية وأخرى عقلية. وهنا مرة أخرى يمكن الأخذ بعين الاعتبار البعد السيكولوجي وعدم إغفاله.

وفضلاً عن ذلك لا يمكن أن نغفل هذا البعد في تفسير السلوك الانتخابي لسبب بسيط وهو أن هذا السلوك نتاج للإدراكات والتمثلات قبل أن يكون فعلاً سياسياً. لقد سجل عبدالكريم بلحاج في هذا السياق بمناسبة الانتخابات التشريعية لسنة 2007 عدداً من الملاحظات التي تعكس أزمة وضعف الممارسة السياسية في مجتمعنا، وكذلك النقص الحاصل في السلوك الانتخابي الذي لا يسمح بتأسيس أطر مرجعية ولا بتنمية تقليد سياسي معين، كهجر الممارسات النضالية والمناصرة، والنقص الحاصل في العلاقات بين الأحزاب السياسية، وفقدان الثقة في الشأن السياسي، وعدم الرضى عن العمل السياسي المعلن عند شريحة من المواطنين، كلها عوامل تؤثر بشكل كبير على الممارسات السياسية للمواطنين الذين يظلون بفعل ذلك بعيدين بسببها عن صناديق الاقتراع وحذرين اتجاه الخطابات والمواقف السياسية.

يمكن معالجة هذه الوضعية الملتبسة من منظور علم النفس السياسي وذلك بمساءلة القراءة التي يقوم بها الفرد الناخب بشكل واع أوغير واع من حيث إدراكاته وتمثلاته للشأن السياسي وللمرشحين للانتخابات، وكذا لمكاناتهم التي تمليها السياقات العائلية والقبلية والعلائقية...علما أن سلوك الناخببين، وعلى الأخص في مجتمع مركب كمجتمعنا تتحكم فيه عناصر علائقية ومصلحية (الادراكات، الانطباعات، النوايا، المعتقدات، التمثلات الذهنية، المعلومات...) وعناصر أخرى موضوعية (شخص الناخب، الحزب...) من جهة، وبواسطة تنشئة سياسية منمطة عبر نماذج جاهزة وأحكام مسبقة من جهة أخرى.

من هذا المنطلق، يكون التساؤل حول فوائد تقنية استقراء الرأي التي تبقى أمراً مشروعاً، كتقنية توقعية للميول والاختيارات السياسية، وكأداة كذلك للقياس والتقويم، والتي لم يحق لها إلى حد الآن الظهور في مشهدنا السياسي، وذلك رغم أن نتائجها تعتبر أمراً مهماً ومرغوباً فيه، بحيث بإمكانها أن تساعد المتدخلين السياسيين في تعديل وتصويب سلوكاتهم السياسية في اتجاه صياغة البرامج الإجرائية والفعالة، والتفكير الناجع على مستوى التدخلات المؤدية إلى إقامة تسويات سياسية سواء لصالح الناخب أو لصالح الوطن بصفة عامة. لكن الحلقة الأساسية في هذا المشهد الانتخابي المربك، من وجهة منظور بلحاج، هي "بروفيل" الناخب Le profil de l’électeur، لأن كل مبادرة تستهدف تعزيز المشهد السياسي يجب أن تنطلق من معرفة دقيقة لهذا الجانب، حيث بدون هذه المعرفة لن نتمكن من تهييئ أسس متينة للممارسة الديمقراطية، التي ستنتج التغيير على مستوى الإدراكات و السلوكات. وهنا أيضاً يمكن التأكيد على نوع الخدمات التي من الممكن أن يقدمها علم النفس الاجتماعي لفهم الممارسة السياسية، والرفع من الأداء السياسي.

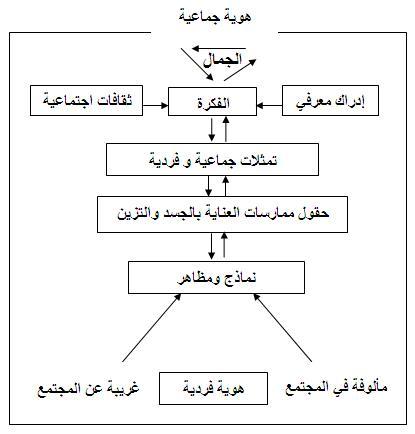

وأخيراً، أنهى الباحث كتابه هذا بتقديم "تحليلي" جميل لموضوع يتناول علاقة علم النفس بالفن، وذلك تحت عنوان "نظرة إلى الفن وتعبيراته المعاصرة". وكأنه بذلك وهو يتحدث عن الفن يجعل القارئ في فسحة ثقافية بعد أن شد انتباهه إلى عوالم أخرى هي بالتأكيد أقل جاذبية من الفن (على الأقل في معناه الإستتيقي)، على أن هذا الأخير عندما يصبح موضوعاً لعلم النفس الاجتماعي فإنه يتقاسم خاصية التعقيد مع المواضيع الأخرى المعالجة في هذا الكتاب. إن الفن وعلم النفس يلتقيان ويتقاطعان في مجال محدد هو مستوى الوجود l’être ومستوى الفعل l’agir، وفي هذا اللقاء تتاح لكل من الجانب الحسي والجانب العاطفي فرصة الاحتكاك والتمازج. وبما أن العاطفي هو مجال يحتكره علم النفس عامة، سيظل بموجب ذلك دائم الحضور في مجال الفن تحليلاً وتوجيهاً. وهذا ما يقوم به بواسطة أحد فروعه (سيكولوجيا الفن) الذي، حسب الكاتب، هو التخصص الوحيد المؤهل؛ أي، الذي بإمكانه أن يقدم للعمل الفني أقصى ما يستحقه: "إنها تقدم له المكانة الملائمة داخل الحوار الذي يجريه الفرد مع العالم، والتواصل الذي يقيمه مع الطبيعة من خلال المواجهة الدائمة بين الحياة الداخلية والحياة الخارجية التي تشكل كنه حياته".

أكيد أن التحليل النفسي تفوق في مجال تحليل الإنتاجات الفنية (ربما لأن مؤسسه سطر له هذا الاتجاه لتحديده كعلم يتجه نحو دراسة أعماق الفرد) أكثر من أي تخصص سيكولوجي آخر. "وبغض النظر عن التواطئ ذي الطابع الحميمي بين النفسانيين والفنانين، فإن الدراسات في مجال الفن لم ترق بعد إلى مستوى التبادل بين الطرفين والكفيل باستعمال مفاهيم المجالين في اتجاه تطوير الممارسة الثقافية عامة"(ص. 145).

بهذا العرض يكون عبد الكريم بلحاج مرة أخرى قد سلط الضوء على ما يمكن أن يقدمه علم النفس لفهم الإبداعات الفنية، وقد عمد إلى ملامسة هذا الدور من خلال الاشتغال على ثلاثة أعمال فنية متميزة:

1- معرض فنان من الرواد المغاربة في مجال الفن المعاصر والذي استقى أساسه من بيداغوجة فارقية غير تعاقدية وغير ممأسسة، لكنها مرتبطة أساساً ببداغوجيا المشروع، وذلك لما لأعمال هذا الفنان من تعابير أصيلة.

2- التصميم (المعروض بحديقة لارميطاج) الذي يقترح فعلاً مواطناً يستدعي المواطنين إلى تخيل بناء هذا الفضاء الذي يشكل الذاكرة الجماعية واليومية المشتركة من جهة، ويؤجج العواطف للتفكير الجدي في السلوك البيئي من جهة ثانية. وهي طريقة لتعزيز المواطنة وروح المحافظة على المجال البيئي قصد اقتسامه مع الأجيال المقبلة.

3- وأخيراً معرض فوتوغرافي كان قد أقيم من طرف فنانين شباب في بيئة واحية، بحيث يشير إلى أنه رغم ندرة مثل هذه المبادرة وخاصيتها الاستثنائية، فإنها تمثل عملاً فنياً حقيقياً، يعبئ أفكاراً وأفراداً، ويمثل عملاً تنموياً فعلياً على المستوى المحلي. كما يشكل ممارسة نفسية بامتياز تتقاطع مع قيم حضارية بدأ ينخرط فيها الافراد بشكل يومي عبر المعمور. وما جعل هذا المعرض يكتسي هذا المعنى، هو كون المنظمين أرادوا له أن يعرض وسط القرية وفي دروبها الأساسية، وهذه الطريقة في العروض تستدعي المواطنين إلى التفكير في الاستعمالات المتعددة لمظاهر حياتهم. إنها من بين الرسائل النبيلة التي على الفنانين أن يتوقوا نحوها، من أجل أن يصبح الفن رمزاً للتفوق الأخلاقي، وأن تصبح الأعمال الفنية اختباراً للسمو الخلقي.

الخاتمة:

إن قراءتنا لهذا الكتاب تحيلنا إلى استنتاج ثلاثة موجهات أساسية، ترتبط أولاها بالمنهج المعتمد، وثانيها بالموضوع أو الموضوعات المأخوذة بالدرس والتحليل، وثالثها بالموقف اتجاه الاشتغال بالمجال المعرفي الذي يندرج فيه هذا الكتاب:

1- تنتظم محاور الكتاب حسب منطق تحليل منبثق من رؤية سيكوسوسيولوجية أكيدة تقوم على مقاربة نوعية وفق منظور "معرفي سلوكي". حيث إن المواضيع التي تجلب اهتمام الباحثين تعالج انطلاقاً من التمثلات التي يبنيها مختلف الفاعلين في واقعهم المعيش لتتشكل في الممارسات الاجتماعية القائمة أو المتشكلة على حد سواء. ولعل هذه الممارسات هي التي تنتج من جديد سلوكات الأفراد، وذلك في ارتباط بمستويات معالجتها وتأويلها واستعمالاتها ضمن مختلف الوضعيات التي يتفاعل فيها هؤلاء ويتبادلون التأثيرات في البيئة المجتمعية المحيطة بهم. وعلى ذلك فإن "مشكلات الناس" حسب عبدالكريم بلحاج يمكن معالجتها بنجاعة ضمن سيرورة تنطلق من المعرفي إلى السلوكي، وهذا النهج في المنظور إلى المشكلات الطارئة المطروحة هو الذي يميز بالذات المنطق السيكوسوسيولوجي (مقارنة مع علوم إنسانية واجتماعية أخرى) الذي سيمثل لا محالة مصدراً واعداً في تمتين الجسم الإبستيمولوجي لعلم النفس الاجتماعي .

2- تم توجيه تحاليل هذا العمل نحو المشكلات التي تندرج في القطاعات المجتمعية الأكثر حيوية والتي تندرج فيما هو طارئ، مما يعني أن الحلول المقترحة لهذه المشكلات لا يمكن أن تصدر إلا عن الجماعة نفسها، لكن أي تسوية لا يمكن أن تحقق مبتغاها بشكل حقيقي إلا إذا كانت قائمة على أسس تحليلية تتجاوز المعطيات كي تتبنى نمطاً من التفكير يحيط بأجزاء مشكلات المجتمع في شموليتها. ذلك ما يشير إليه الباحث Northrop حينما يقول إن "العلم لا ينطلق من الوقائع بل من مشكل نوعي، ويحيل المشكل هنا إلى صورة الشيء الناتئ، إلى الحاجز، إلى شيء يرمى أمامنا ل انتحكم فيه لكن نستطيع تجاوزه"4. إنه المنطق، برأينا، الذي اشتغل به الباحث بلحاج حيث يعتبر أن علم النفس الاجتماعي يجب أن يحدد مواضيعه من خلال وضمن مشكلات الناس والمجتمع العينية. وبهذا المنطق سيصبح هذا الفرع العلمي أكثر قدرة على الاستكشاف.

3- وانطلاقاً من ذلك، يعد عمل الكاتب أيضاً موقفاً علمياً اتجاه استعمالات علم النفس وعلى الأخص علم النفس الاجتماعي، كعلم خاص بالإنسان. ورغم أن الوضعية غير المريحة التي يعرفها هذا التخصص ببلادنا، فإن بلحاج يظل متفائلاً لأنه يدرك أن هذا العلم يتيح" فرصاً (نوعية) من أجل تطوير استخدامات جديدة في هذا المجال تقطع مع بعض التوظيفات المسيئة، رغم قلتها، والتي لا تتطلب سوى دعماً مؤسسياً بالدرجة الأولى، مصحوباً ببعض المجهودات المضبوطة حتى يمكنها أن تؤدي إلى نتائج واعدة". لقد برهن عبد الكريم بلحاج من خلال هذا الكتاب عن "مهنية عالية" في التعامل مع قضايا مجتمعنا الطارئة والحيوية. فمن خلالها "كمثال للاشتغال" يمكن أن يتبوأ هذا العلم المكانة التي يستحقها في دائرة العلوم الإنسانية والاجتماعية ببلادنا، كما أنه من خلالها يمكن أن يكتسي قيمة علم إجرائي تحت الطلب "الاجتماعي" وليس "الأكاديمي" فحسب.

الهوامش:

1- الإشارة إلى الدراسة التي أنجزت حول تقويم النظام الوطني للبحث في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية بالمغرب.

![]() Evaluation du système national de la recherche dans le domaine des sciences humaines et sociales, Projet R et D Maroc , sous la direction de Mohammed Cherkaoui , 15 septembre 2006.

Evaluation du système national de la recherche dans le domaine des sciences humaines et sociales, Projet R et D Maroc , sous la direction de Mohammed Cherkaoui , 15 septembre 2006.

![]() لقد عبر الدكتور عبد الكريم بلحاج عن هذا الموقف في إحدى مقالاته بتاريخ: 13-9-2009 في جريدةLe Matinتحت عنوان:

لقد عبر الدكتور عبد الكريم بلحاج عن هذا الموقف في إحدى مقالاته بتاريخ: 13-9-2009 في جريدةLe Matinتحت عنوان:

![]() "L’état des lieux des sciences humaines et le bannissement de la psychologie".

"L’état des lieux des sciences humaines et le bannissement de la psychologie".

2- نحن الذين نؤكد وفق المنطق التحليلي

3- في هذا الصدد، أنظر: Belhaj, A , Ramadan, le temps et le travail : représentation et adaptation . Dans Belhaj et Haddiya (coord) : Psychologie et Monde du Travail. Publications de la faculté des Lettres et des Sciences Humaines Rabat, 2007.p19-30.

4-Northrop,F.C.S , The logique of the sciences and humanities, Clevland, 1959

المصدر: http://www.ribatalkoutoub.com/index.php?option=com_content&view=article&...