نقد الاستشراق بين الديني والسياسي

ولا شكّ أيضاً أنّ مسار الحركة الاستشراقيّة ـــ بكلّ تعرّجاته ــــ يندرج ضمن مفهوم أوسع يقف اليوم بديلاً عن ــــ وفي الضدّ من ـــــ الأطروحات والرؤى التي يروجها «العقائديّون الجدد» من أصحاب «يوتوبيا الهيمنة»، والتي لا تنفك تروّج لأفكار من مثل: «صراع الحضارات»، و«نهاية التاريخ»، و«موت الفلسفة».. إلخ.

صحيح أن هذه الحركة لم تخل مطلقا من التحيزات الآيديولوجية، والتدخلات السياسية، وخدمة الأجندات الاستعمارية، لكن في المقابل من ذلك ثمة جهود استشراقية جبارة أسهمت في بعث وإحياء تراثنا العربي الإسلامي، مثلما أسهمت في مسار نهضتنا الحديثة والمعاصرة، وإن لم يحل ذلك دون تعرضها للمدح والثناء حينا، والنقد والهجوم أحيانا أخرى.

وفي كل الأحوال؛ سلك الفريقان (المادح والقادح) مَضايق التعميم والأحكام المسبقة وردود الفعل العاطفية. وآية ذلك؛ أن أغلب المنتقدين للاستشراق من منظور ديني لم يقرأوا بأنفسهم من إنتاج المؤسسة الاستشراقية الهائل إلا الفتات، فضلا عن أنهم لم يُعطوا الأداة لذلك! ومن ثم؛ أصبح تعبير «افتراءات أو أكاذيب المستشرقين» من أكثر التعبيرات ورودا على الألسن، وفي بعض الأحيان كان هناك وعي بالبعد السياسي لموضوع الاستشراق، لكنه ظل يندرج تحت البعد الديني، ويتخذ شكل عنصر من عناصره.

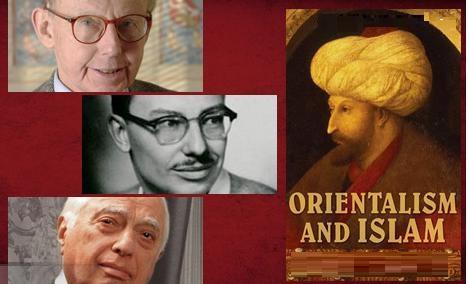

ولهذا يمكن القول إن ثمة اتجاهين رئيسين قد حكما مسار عملية «نقد الاستشراق» في الثقافة العربية الإسلامية طوال القرن العشرين: الاتجاه الأول ينطلق في نقده لمنظومة الاستشراق من منظور ديني محض، أما الاتجاه الثاني فينقدها انطلاقا من منظور سياسي حضاري على النحو الذي تميزت به رؤى وكتابات المفكر الفلسطيني الراحل إدوارد سعيد بصورة خاصة.

ومع أن الاتجاه الأول، كان ولا يزال أكثر ذيوعا وانتشارا، بحيث يشترك فيه الإسلاميون عموما، فإن كلا الاتجاهين قد أسهم في إفراز حركة نقد واسعة الانتشار له، في ما بات يعرف اليوم تحت مسمى «نقد نقد الاستشراق»، خاصة، أن كل واحد منهما يحتوي بالفعل على الكثير من نقاط الضعف المنهجية، مما دعا البعض إلى المناداة بتجاوز مرحلة النقد كلية، بل وتجاوز الأعمال الاستشراقية ذاتها، والعمل على إعادة قراءة المدونة التراثية وفهمها من دون التعويل على مقولات المستشرقين وأحكامهم! وبطبيعة الحال، سرعان ما ظهر تيار آخر يمضي على عكس ظاهرة الاستشراق تماما، ألا وهو اتجاه «الاستغراب». وبهذه الدوائر الثلاث تكتمل لدينا ثلاثية الاستقطاب الحاد التي تنتشر من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار. غير أننا سنقصر حديثنا هنا على تقصي الاتجاه الأول للتعرف بصورة أعمق على بنية التفكير الديني من خلال تحليل موقفه من إشكالية الاستشراق على وجه الخصوص.

ولعله من الثابت تاريخيا أن التراث الإسلامي قد ظل مغمورا وضائعا بين المكتبات المتهالكة إبان الخلافة العثمانية تارة، وبحوزة أشخاص قلائل يعرفون قيمته تارة أخرى، إلى أن بدأت حركة دؤوبة في استكشافه والبحث عنه على يد أوائل الرحالة والمستشرقين. ثم سرعان ما نشأ لاحقا جيل كامل من هؤلاء تشربوا التراث الإسلامي حتى النخاع، فحققوا المخطوطات المطوية، ونشروا الكتب التراثية، نذكر منهم على سبيل المثال: لويس ماسينيون، المستشرق الفرنسي الكبير الذي خلف وراءه قرابة ثمانمائة مؤلَّف في التصوف الإسلامي!.. وهنري كوربان، الذي أعلن إسلامه في ما بعد، وقضى ما تبقى له من عمر في البحث والتنقيب.. وغيرهما الكثير. وعلى الرغم من أن هؤلاء جميعا قد واصلوا جهودهم العلمية، حتى بعد أن نالت الدول العربية الإسلامية استقلالها عن ربقة الاستعمار الغربي - وإن كان ذلك لا يمنع من القول بأن بعضهم كانوا على صلة مباشرة بالسياسات الاستعمارية ويعملون ضمن توجهاتها - فإن أصحاب الاتجاه الأول ظلوا متمسكين بمبدأ التشكيك في جهود المستشرقين، مما أثر سلبا في تقبل نتاجهم العلمي.

في نقد الاستشراق من منظور ديني ثمة أخطاء عدة يقع فيها أصحاب هذا الاتجاه، من بينها: أنهم يحاكمون المستشرق دينيا وليس ثقافيا، بمعنى أنهم ينظرون إليه باعتباره دخيلا على الإسلام وحضارته، أو أنه متآمر يبحث عن نقاط ضعف بعينها يُسوِّد بها حضارة الإسلام، فإن لم يجد اختلقها! وحتى إذا صادف أحدهم قولا لهذا المستشرق أو ذاك يستشعر فيه نوعا من الإنصاف فإنه سرعان ما يكون الحكم الثاني جاهزا، ألا وهو: إنهم «يدسون السم في العسل»! وتبعا لذلك، عادة ما يتم الافتخار بآراء أحد المستشرقين ووصفه بالعظمة والاقتدار لمجرد أنه أعلن الإسلام! فيما يتم تجاهل أعمال مستشرقين آخرين، وربما مَنْ هم أكثر اقتدارا من الأول، لمجرد أنهم احتفظوا بعقيدتهم ولم يتحولوا إلى الإسلام! والملاحظة الأولى التي يمكن رصدها في هذا السياق تتعلق بتعويل أصحاب هذا الاتجاه على استخدام المعايير المزدوجة في إطار الحكم على المعجبين بالإرث الثقافي لكلتا الحضارتين الإسلامية والغربية على السواء. ففي مجال الاستشهاد بحضارة الإسلام غالبا ما يستحضر أصحاب هذا الاتجاه عشرات الأقوال لمن يدعونهم بالمنصفين من الغربيين الذين تغنوا بالحضارة الإسلامية، لدرجة أن وصف واحدا منهم أحد المعجبين به بأنه من «عقلاء الأندلس»! لكن إذا انتقلنا للحكم على المعجبين بالحضارة الغربية من أهل الإسلام، فسرعان ما نلمح اتهامات لا تكاد تحصى أو تعد، إن بالزندقة تارة أو بالعلمنة والعمالة والتبعية تارات أخرى، لمجرد أن يصرح بعض المسلمين عن مدى إعجابهم بنتاج الغرب وحضارته! وفي الإطار نفسه، عادة ما يتم التضخيم من «وهم المؤامرة» لأبعد درجة ممكنة. فمن غرائب الأمور التي تقال في هذا السياق: أن ثمة مؤتمرا كبيرا عقد في إنجلترا إبان منتصف القرن الثامن عشر، وخلص إلى أن الإسلام يمثل الخطر الأكبر على الغرب، وأنه يجب التخلص منه! وبديهي أن مثل هذا الكلام لا يمت للمنهج العلمي بصلة؛ وإلا: فما هو اسم المؤتمر؟ وما الجهة التي عقدته؟ ومَن من الأفراد والمؤسسات شارك فيه؟.. إلخ. هذا على المستوى السطحي لمدلول الكلام، أما على مستوى المعنى الباطني، فكيف يمكن أن يقام مؤتمر كهذا - كما لاحظ فؤاد زكريا بحق - وفي إنجلترا بالذات وقت أن كانت أعظم إمبراطورية في العالم ليُحذر من خطورة المسلمين وقت أن كانوا نائمين في سبات عميق من التخلف والجهل، وأي مصدر تهديد يثيره هؤلاء وقتذاك، أو حتى الآن؟! يتحصل مما سبق أن ثمة بعدين مهمين أسهما بدورهما في إعاقة أن يكون الاستشراق، والردود عليه، بمثابة وجهين لعملة واحدة تجسد مسارا جيدا لـ«حوار الثقافات»: المعوق الأول داخلي يتمثل في بنية الخطاب الاستشراقي بحد ذاته وما تنطوي عليه من إشكاليات وتحيزات، أما المعوق الثاني فهو خارجي يتمثل في انطواء حركة «نقد الاستشراق» على مجموعة كبيرة من الأخطاء المنهجية، يستوي في ذلك منتقدوه من منظور ديني أو سياسي، خاصة في ظل عدم تجاوز أصحاب الاتجاه الثاني المنظور الغربي الذي ينتقدونه، واستمدادهم بنية المفاهيم والمناهج من معين الثقافة الغربية التي نبع الاستشراق منها.. وتلك قضية أخرى.

المصدر: الشرق الأوسط