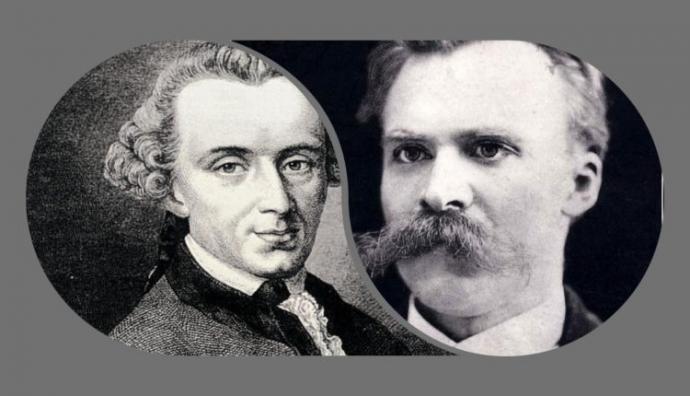

عكاز كانط أم شارب نيتشه؟ أو الفلسفة بين منطق الفكر ومنطق الحاجة

علاء عمر النجار

الفكر المتأمّل يتطلّب مجهودا وتمرينا طويلا، كما يتطلّب عناية دقيقة أكثر من أيّة مهنة رسميّة. إنّه كما يفعل الفلاّح، يتطلّب أن يتعلّم انتظار الحبّة حتّى تنمو والسنبلة حتّى تنضج.

(مارتن هايدغر)

كثيرا ما يطالع المرء أحكاما من قبيل أنّ علينا أن نقرأ لبعض الفلاسفة ضدّا على آخرين، ينبغي أن نقرأ لديكارت وروسو ومفكّري الأنوار، لكن لا قيمة ولا جدوى من قراءة نيتشه وهايدغر ودريدا ودولوز وليوطار وغيرهم، ممّن يندرجون ضمن فكر ما بعد الحداثة، هؤلاء لا نفع لهم لنا نحن الّذين لم ندخل الحداثة بعد. بعيدا عن أيّ نقاش وسجال حول هذه القضية القديمة- الجديدة، نودّ من خلال هذه الأسطر أن نقول أنّ هذا الفصل بين ما يناسبنا وما لا يناسبنا في الفكر، يبدو لنا أنّه لا يتلائم وروح الفكر الفلسفيّ، وذلك من أربعة وجوه على الأقلّ، نعرض لها بشكل سريع كالآتي:

1- تغييب عنصر الكونيّة: ويتعلّق الأمر بخصوصيّة الخطاب الفلسفيّ من جهة كونه خطابا إنسانيا وكونيا، لا تعلّق له حصرا بالخصوصيات المحليّة لثقافة مّا، وهذا أمر أشهر من أن نبسط لعناصره هنا، ويكفي إلقاء نظرة على تاريخ الفلسفة، لنرى كيف يتجلّى هذا بشكل ناصع، منذ أرسطو “الوثني” الّذي وجدت صناعته النظريّة طريقها إلى أوروبا من خلال شروحات ابن رشد “الفقيه المالكي”، إلى بول ريكور “الفيلسوف والمسيحي” كما يقول عن نفسه، ضدّا على الجمع بين الفلسفة والعقيدة كانشغال واحد، مرورا بكانط البروتستانتي الّذي كتب ينقد ويشرح العقل الخالص، الّذي هو عقل الإنسان من حيث هو إنسان.

2- مصادرة الحقّ في التّفلسف: نحن نتحدّث هنا عن حقّ مدني يتعلّق أساسا بحماية الحقّ في الإبداع وحريّة الفكر، وعندما نتحدّث عن حريّة الفكر فهذا لا يجعلنا ملزمين بإخضاع هذا الفكر للمواضعات والمسلّمات الاجتماعيّة الّتي تضمن تماسك المجتمع في إطار مصلحة عامّة، فنحن هنا في قلب ما يسمّيه كانط بالاستخدام العموميّ للعقل، الّذي يعرّفه بأنّه ذلك الاستخدام للعقل الّذي يميّز الإنسان من حيث هو كائن مفكّر يخاطب جمهورا عامّا. هنا يصير سؤال الجدوى أيضا في غير مكانه، لأنّ الجدوى مرتبطة فقط بالاستخدام الخصوصيّ للعقل (أي المهن والوظائف: طبيب، شرطي، محام، مهندس…)، أمّا الاستخدام العمومي له فهو استخدام يتعلّق بحريّة الفرد من حيث أنّه شخص ومواطن في عرض أفكاره على النّاس بحريّة تامّة، سواء في شكل إبداع فنيّ (أدب، سينما…) أو نظري (فلسفة، فكر نقدي..) أو غيره، الأساس هنا هو الحريّة وليس العائد والأثر الاجتماعي. هكذا، يتّضح الخلط بين مجالين متباعدين: مجال خاصّ ومجال عام، ولأنّ الأمر يتعلّق بخلط، يسقط كلّ ما يترتب عنه، أي المانع الّذي يجعل من الضروريّ للفكر أن يلائم حاجيات مجتمعنا أو لا يكون.

3- الخلط بين وظيفة الفلسفة والإيديولوجيا: خطأ هذا التّصور أيضا في كونه ينظر إلى الفكر – من حيث هو فعالية تأمليّة كما يقول هايدغر- كإيديولوجيا، أي تعاليم ومضامين ومذهب فكري وعقيدة مؤسّسة، فيقال مثلا: نحتاج إلى العقلانيّة واحترام حقوق الإنسان والعدالة والتّسامح…، وهذه أمور يُفترض أن توفّرها مبدئيا نصوص فلاسفة الأنوار والإنسانويّة، ديكارت كانط فولتير لوك.. إلخ، غير أنّ هذا قول على قدر غير قليل من السّذاجة؛ فالدّفاع عن أمور من قبيل العقل والإنسان والنّظام السياسيّ العادل والأخلاق المشتركة وحقوق الأقلّيات..، هو خطاب كلّ ذي عقل اليوم، ولا يحتاج المرء لأن يكون على اطلاع بنصوص الأسماء السّابقة ليسلّم معك بحاجتنا لهذه المطالب، وإذا كانت هذه القيم قد وجدت طريقها للظّهور بفضل مجهودات مفكّري الحداثة – والّتي تشكّل شرطا نظريا لا علّة عملية- فهل نحن اليوم في حاجة للعودة لهذه النّصوص لنقتنع بهذه القيم؟ يبدو لي، أنّه إذا كان أس الأمر في الفلسفة أنّها هي محض “الدّعوة للخير”، لتمّ نسخها بالدين والأخلاق والحضارة وانتهى الأمر!

4- رهن الفكر بمردوديته ونجاعته: أي الصدور عن تصوّر يعتبر أنّ قيمة فكر مّا في مفعولاته العمليّة ومردوديته على المجتمع، وهذا تصوّر شائع جدّا، يحاكم الفكر بمفعولاته، لكنّه لا ينتبه إلى أنّه من حيث يفعل ذلك، يمنح كامل المشروعية للخطابات الّتي تناهض” خطاب العقلانيّة” بسبب مفعولاته نفسها، تماما كما فعل الغزالي عندما شنع على الفلاسفة وكفرهم، لا لمشكل خاصّ بخطابهم ومن حيث قلق يتعلّق بنظام هذا الخطاب وعلاقته بالحقيقة، بل من حيث مفعولاته[1] “الشريرة” الّتي تنال من سلامة الأمن الروحي للقوم وتقودهم إلى الضّلال، فهاجم “مقاصد الفلاسفة” أي نواياهم وغاياتهم العمليّة، أمّا منطلقاتهم ومدى انتظام خطابهم منطقيا، فهذا لا يهم في الحكم. من جهة أخرى، عندما تقبل فكرا لكونه ينتج مفعولا عمليا في المجتمع، فأنت تحوّله، في سياق مجتمع محكوم بآليات رأسماليّة، إلى بضاعة للاستهلاك، فيصبح قول مثل “علينا مقاومة الاستبداد السياسي” مجرّد شعار تتغذّى عليه نظريا من خلال “الشّعور” بأنّك تمارس فكرا عمليا هو القراءة لروسو وفولتير مثلا، يصير الفكر هنا مجهضا لأنّ مفعولاته مقبوض عليها ضمن آليات قولبة وتنميط تتجاوزها، تحولها لسلعة نظريّة للاستهلاك، من حيث كونها تقول لك ما تريد سماعه، لكن بدون أي أثر حقيقي في النهاية. إنّ معيار الفعالية والمردوديّة مردود عليه في تاريخ الفلسفة كما هو معلوم، مع أعمال مدرسة فرانكفورت الّتي تتصدّى لهذه النّزعة الإيديولوجيّة الاقتصاديّة لكونها تفرغ الفكر من معناه، فيصير رديفا للعقلنة الّتي بدورها تُقاس بالفعاليّة والمردوديّة، وعوض أن يصير علامة على الإنسان، يتحوّل إلى آلية لتحويله إلى كائن ذي بعد واحد[2].

عودا على بدء، نعاود طرح السؤال القديم- الجديد: عكاز كانط أم شارب نيتشه؟ الحداثة أم ما بعد الحداثة؟ قد تبيّن لنا ممّا سبق أنّ هذه -في الحقيقة- أسئلة زائفة تتصادم مع منطق الفكر المفتوح على القراءة الحرّة لتاريخ الفلسفة، فالفكر ليس بضاعة نستهلكها، فنمنح أنفسنا حقّ الاختيار بين ما يناسب وما لا يناسب.. للفكر شروطه وقوانينه، وكلّ مجتمع هو تجسيد لفكر ما تحجر بسبب هيمنة مجموعة من الشّروط. المطلوب، ليس اتّهام هذا الفكر أخلاقيا ومواجهته بما يتقدّم باعتباره الفكر أو الخطاب النّقيض – خطاب الحداثة-، بل تفكيك أسس هذا الفكر بما استجد على طول تاريخ الفكر، وهنا يصير كلّ قول، مهما بدا مفارقا لمشكلاتنا وأفقنا التاريخي، مهما ومطلوبا، لأنّ الفكر يتحوّل هنا إلى عمليّة تفكيك وخلخلة ومساءلة نقديّة للأسس، وهو منهج مناسب جدّا لعالم اليوم الّذي يحيا على “فائض” من الحقائق والمعلومات، ويقولب أي خطاب للتّجديد ليحوله إلى محض موضة لطيفة للاستهلاك المؤقّت..يصير الفكر شيئا خطيرا، وحربا نخوضها ضد بداهاتنا ورغباتنا وانجذاباتنا الخرقاء للحسّ المشترك.. الفكر يصير عملية تفكيك لما يتقدّم كحقيقة من حيث كونه ينتج مفعولات عمليّة في المجتمع، وفي هذا مجده وقوته.

******

1- اُنظر بصدد هذه النقطة مقال الأستاذ عبد السلام بنعبد العالي “ابن رشد: فيلسوف الفصل” ضمن كتاب “جرح الكائن”، دار توبقال للنشر، ط1.

2- اُنظر: إدغار موران، تساؤلات الفكر المعاصر، دار الأمان، الرباط1987.