التفسير المأثور: الاصطلاح والمشكلات

عبد الرحمن حللي

يتداول الباحثون في علوم القرآن ومناهج المفسرين اصطلاح "التفسير بالمأثور" للتعبير عن النمط السائد تفاسير المتقدمين، والمعتمد على المأثورات والمرويات في مجال التفسير، وقد درج هذا الاصطلاح المركب بعد استخدام السيوطي (ت911هـ) له في أشهر كتبه المعتمدة على هذا المنهج وهو تفسيره الموسوم بـ"الدر المنثور في التفسير المأثور"، ولا نجد استعمالاً لهذا الاصطلاح قبل السيوطي فيما تتبعناه، رغم استعمال المتقدمين كلمة "المأثور" كتعبير عما أضيف إلى السنة أو السلف، وغالباً ما تذكر في الدعاء أو وصف الأفعال، أما كوصف خاص مضاف إلى التفسير فلم ترد، لكنَّا نجد مركباً أدل على المقصود وهو "التفسير النقلي"، ولعل أول من استعمله ابن خلدون (ت 808هـ)، في مقدمته، واعتبره أحد نوعي التفسير وقد وصفه بقوله:"تفسير نقلي مستند إلى الآثار المنقولة عن السلف، وهي معرفة الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول ومقاصد الآي. وكل ذلك لا يعرف إلا بالنقل عن الصحابة والتابعين. وقد جمع المتقدمون في ذلك وأوعوا، إلا أن كتبهم ومنقولاتهم تشتمل على الغث والسمين والمقبول والمردود".

وقد ضبط المتأخرون مشمولات التفسير المأثور بأنها ما جاء في القرآن نفسه من البيان والتفصيل لبعض آياته، وما نُقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وما نُقِل عن الصحابة والتابعين، من كل ما هو بيان وتوضح لمراد الله تعالى من نصوص كتابه الكريم، وقد انتشر هذا التعريف من خلال الكتاب الأهم في هذا المجال وهو "التفسير والمفسرون" للمرحوم الدكتور محمد حسين الذهبي، والذي أصبح كل كتاب في مناهج المفسرين عالة عليه، وقد انتقد هذا التعريف بأن تفسير القرآن بالقرآن لا نقل فيه حتى يكون طريـقــه الأثر، بل هو داخل ضمن تفسير من فسر به، فكل من فسر آية بآية فإن هذا التفسير ينسب إليه، وبالتالي فاعتماد بعض القرآن في تفسير بعضه الآخر هو اجتهاد في الربط بين الآيات، فإن كان ظاهراً في نفس النص فهو واضح لا يحتاج إلى تفسير، وإن كان بين نصين في مكانين وتم الربط بينهما فهي عملية تفسيرية قد ترجع إلى السنة أو إلى من قام بهذا الربط من الصحابة أو من بعدهم، وبالتالي فتفسير القرآن بالقرآن هو أداة في التفسير وليس مصدراً مأثوراً، وكذلك انتقد التعريف بعدم إلحاق تابعي التابعين في تعريف التفسير المأثور، وقد حفلت كتب التفسير بها، ولعل المانع من إدخالهم في التعريف هو عدم إلحاقهم بالمكانة الخاصة للتفسير المأثور عن الرسول والصحابة والتابعين، بل إن الخلاف وارد في تفاسير الصحابة والتابعين أنفسهم.

فينبغي أن يشمل اصطلاح التفسير بالمأثور ما ورد في هذه الكتب من أقوال المتقدمين، لاسيما ممن هم قبل عصر التدوين سواء كانوا من التابعين أو تابعيهم، وذلك لاعتبار منهجي وصفي، أما قضية الموقف من المأثور فهي قضية أعمق من أن يعمم الحكم فيها على قبول هذا النمط أو عدمه، فمشكلات التفسير المأثور متعددة وشاملة لكل جوانبه، فما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من تفسير إنما يخضع لقواعد النقد سنداً ومتناً كما هو معلوم في علم المصطلح، وفي حال الصحة يخضع ربط السنة بالقرآن إلى الاجتهادأيضاً ما لم يكن النص صريحاً، فثمة فرق بين أن يتضمن كلام الرسول ربطاً مع الآية وبين أن يوجد هذا الربط من المفسر باجتهاده، وفي هذه الحال قد لا يكون الربط دقيقاً أو صريحاً، وكذلك الشأن بالنسبة لما ورد عن الصحابة وبعد صحة النسبة قد يكون القسم الأكبر منه من قبيل اجتهاد الصحابي في التفسير، ومن باب أولى أن يقال ما ذكر بشأن التابعي.

وبالتالي فينبغي ألا يعمم الحكم بتفضيل التفسير المأثور إنما يرتبط ذلك بحسب الأثر من حيث صحته وقائله، وتناسبه مع النص المفسر، وإذا كان الأمر كذلك فإن اصطلاح "التفسير بالمأثور" إنما هو تصنيف شكلي لنمط من أنماط التأليف في علم التفسير، وبدهي أن يقال أنه ينبغي على المفسر أن يبدأ به لكن ذلك لا يعني أن ينتهي إليه، فالبداية به من باب التأريخ العلمي للتفسير ونسبة القول إلى أول قائل به، وهذا شرط علمي في كل ميدان، لكن المفسر قد يصل إلى خلافه بناء على معطيات علمية ترتبط بأصول التفسير وقواعده.

ومما يعزز هذا الحكم ما يكتنفه التفسير المأثور من مشكلات جعلت المتقدمين يقللون من أهميته وما صح منه، نظراً لما طرأ من ضعف في رواية التفسير المأثور ترجع إلى كثرة الوضع في التفسير وقد بدأ مع الوضع في الحديث قبل منتصف القرن الهجري الأول، وكان الوضع في التفسير على الصحابة أكثر، لاسيما على علي وابن عباس لمكانتهما العلمية والاجتماعية والسياسية، ومما زاد التفسير ضعفاً دخول الإسرائيليات فيه لدواع متعددة، لاحظ منها ابن خلدون في مقدمته شوق العرب إلى بعض المعلومات التفصيلية، من أسباب المكونات، وبدء الخليقة، وأسرار الوجود، وتفصيل الأحداث الكبرى في تاريخ الإنسانية الأولى، نظراً لبداوتهم وأُميِّتهم، وقلَّة المتداول بينهم منه، فكان من وراء ذلك كثرة الإسرائيليات، وقد عزز الوضع في التفسير وانتشار الإسرائيليات حذف الأسانيد المتعمد أحياناً، والذي أدي إلى اختلاط الصحيح بالضعيف وفقد الثقة بكثير من المرويات لدى اللاحقين، أو النظر إلى جميع ما رُوِىَ بعين واحدة، فيحكم على الجميع بالصحة، وتصور التناقض لدى المفسرين الين تنسب لهم أقوال متناقضة في المسألة الواحدة، وهذا ما حصل مع "جولدزيهر" الذي أظهر ابن عباس بمظهر الشخص الذي يناقض نفسه في الكلمة الواحدة أو الموضوع الواحد.

لكن هذا التفسير الموضوع – كما يشير الذهبي- إن كان موضع نقد من ناحيته الإسنادية، فإنه لا يخلو من قيمته العلمية، لأنه مهما كثر الوضع في التفسير فإن الوضع ينصب على الرواية نفسها، أما التفسير في حد ذاته فليس دائماً أمراً خيالياً بعيداً عن الآية، وإنما هو - في كثير من الأحيان - نتيجة اجتهاد علمي له قيمته، فمثلاً مَنْ يضع في التفسير شيئاً وينسبه إلى عليّ أو إلى ابن عباس، لا يضعه على أنه مجرد قول يلقيه على عواهنه، وإنما هو رأي له، واجتهاد منه في تفسير الآية، بناه على تفكيره الشخصي، وكثيراً ما يكون صحيحاً، غاية الأمر أنه أراد لرأيه رواجاً وقبولاً، فنسبه إلى مَنْ نُسِب إليه من الصحابة. ومن هذا الملحظ يمكن توجيه ثناء الإمام الشافعي وغيره على تفسير مقاتل الذي لم يوثقه أحد بل تركوا حديثه، وهذا أيضا ً ما جعل المفسرين يتناقلون الأقوال المأثورة بغض النظر عن صحتها، إذ أهم ما يعول عليه فيها هو قيمتها العلمية الذاتية.

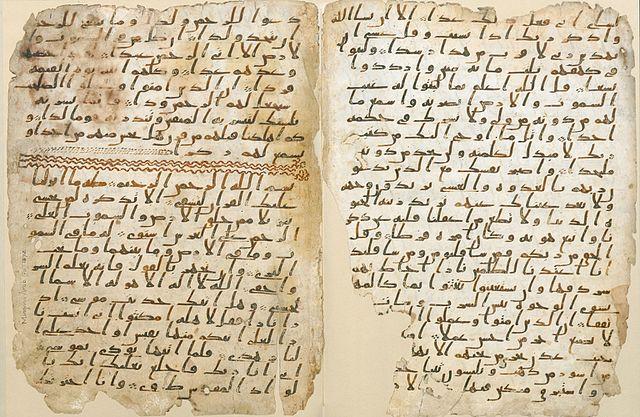

هذا وأول ما عُرف من التفسير بالمأثور بعد أن انفصل التفسير عن الحديث، وأُفرد بتأليف خاص، الصحيفة التي رواها عليّ بن أبى طلحة عن ابن عباس، ثم وجُد من ذلكجزء أو أجزاء دُوِّنت في التفسير خاصة، مثل الجزء المنسوب لأبى رَوق، وتلك الأجزاء الثلاثة التي يرويها محمد بن ثور عن ابن جريج.

ثم وُجِدَت بعد ذلك موسوعات من الكتب المؤلَّفة في التفسير، جمعت كل ما وقع لأصحابها من التفسير المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتابعيهم، وأجمع التفاسير المسندة للمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم و السلف هي تفاسير: ابن جرير، وابن المنذر، وعبد بن حميد، وابن أبي حاتم ، فهذه التفاسير الأربعة-كما قال ابن حجر عنها- قلَّ أن يشذ عنها شيء من التفسير المرفوع والموقوف على الصحابة والمقطوع عن التابعين. وأما التفاسير غير المسندة فكتاب السيوطي (الدر المنثور في التفسير بالمأثور) يعتبر أجمع الكتب لتلك الروايات.

وتجدر الإشارة هنا إلى نمطين من المؤلفات التي تدرج ضمن التفسير المأثور، النمط الأول هو النمط الذي لا يقصد أكثر من الرواية والسرد، دون أن يتدخل في توظيف هذه المرويات وتوجيهها في بيان المعنى، والنمط الثاني هو الذي يسرد المرويات ليصل من خلال نقاشها إلى المعنى الذي يبحث عنه المفسر، فنجده يرجح وينقد ويوجه، بل ويرفض ما أورده من مأثورات معتمداً على عناصر أخرى في التفسير كاللغة والسياق وغيرها، وهذا ما يتميز به تفسير الإمام الطبري الذي لم يلحظ فيه ابن خلدون هذه الناحية واعتبره من سياق كتب الرواية وما فيها من عيوب، وقد ميز بعض المعاصرين هذا النوع الثاني باسم خاص سماه "التفسير الأثري"، وهو يطابق عملياً التفسير بالرأي، الذي جُعل مقابل "التفسير المأثور"، إذ لا يخلو كتاب منها من الاعتماد على المأثور وتوظيفه في الفهم.