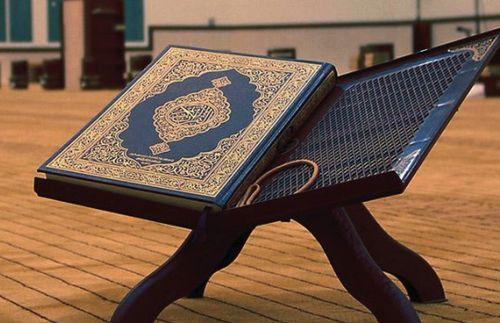

منهج الحوار في القرآن الكريم

أبو زيد الإدريسي

أولاً: لغة الحوار في القرآن الكريم:

لغة الحوار في القرآن الكريم هو جزء من موضوع كامل عن منهج الحوار في القرآن الكريم، وأحتاج هنا أن أفكك عناصر العنوان وأقف عليها عنصرا عنصرا، لنخلص بعد ذلك إلى التبرير العلمي والمنهجي لاختيار هذا الموضوع. ولنسأل: لماذا الحوار؟ ولماذا القرآن؟ ولماذا اللغة؟.

إنني اعتبر البشرية كلها تعيش اليوم أزمة حوار حقيقي وأتصور أن كثيرا من المشاكل و الصدامات الدامية التي تدفع البشرية ثمنها، كان ممكنا أن تتجنب أصلاً أو يخفف أثرها أو تقل سلبياتها لو لجئ إلى الحوار واستنفذت أغراضه ووسائله.

والأمة الإسلامية تعرف عمودياً وأفقياً أزمة حوار حقيقية، أزمة علاقة بين الحاكم والمحكوم ، أزمة علاقة بالمستوى الأفقي بين عناصر المجتمع من مختلف جوانبه وتوجهاته الإجتماعية والسياسية ، أزمة علاقة فيما بين الأنظمة على مستوى العالم العربي والإسلامي ، أزمة علاقة بين التيار القومي والتيار الإسلامي والتيار العلماني ، وهناك أزمة تنزل إلى مستوى الأسرة فيما بين الزوج والزوجة وما بين الزوجين والأولاد لغياب الحوار. فالحوار رئيسي وضروري وممر استراتيجي لحل هذه الأزمة، أزمة الاختلاف والصدام السلبي التي نعيشها اليوم.

أما القرآن فإنه يمثل القاسم المشترك أو الكلمة السواء بين المسلمين، وأول شروط الحوار الناجح أو على الأقل كي لا يرتد إلى انتكاسة أسوأ من الخلاف الأول ، أن ينطلق المتحاورون من قاعدة وأرضية مشتركة ، والقرآن هو المنطلق الذي يمكن للمسلمين أن يعودوا ويحتكموا إليه.

أما محورية اللغة فلأن النص القرآني أساساً هو نص لغوي أنتج باللغة العربية وفق قواعدها ومحكوم بضوابطها وينتهي إلى مآلاتها اللغوية ، وهذا اختيار الله عزّ وجل وليس هذا تحكما من أحد. فالله تعالى اختار أن يتواصل مع البشر بهذه اللغة. وهذه اللغة لابد أن تتكون وتتشكل في محيط واقعي ﴿وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم﴾ فلا بد إذن أن يكون النبي يتكلم بلسان قومه، فكان القرآن باللسان العربي، وبالتالي خضع القرآن الكريم لآليات هذا اللسان وضوابطه في الاستنباط فكانت هذه الأرضية الصلبة للتأويل.

أرضيتان صلبتان في القرآن. متنه ولغته، وقد أجمع علماء اللغة المسلمون أن القرآن نازل بلغة العرب خاضع لسننها في الأداء ، ومن هنا لم يجد السلف حرجاً في أن يخضعوا تأويل القرآن لضوابط اللغة . لأن اعتماد بعض الانتقائيين على معاني القرآن مباشرة، دون اعتماد قوانين اللغة، قد يؤدي إلى السقوط في تضارب وتعارض، وقد يجتهد الأصوليون والمجتهدون بآليات درء التعارض بين النصوص لحله، لكن الحل النسقي هو اعتماد المسح اللغوي الشامل للموضوعة الواحدة في القرآن: معجما و مصطلحا وسياقات .

وسأتناول بالبحث عنصرين من بين سبعة عناصر يمكن أن تعتبر أهم المؤشرات اللغوية الدالة على الحوار ومستوياته ومقاصده وأخلاقه ومنهاجيته في القرآن الكريم. ولنبدأ بالعنصر الأول ولنطرح السؤال التالي: هل القرآن الكريم دعوة إلى الحوار، أم دعوة إلى التبليغ التلقيني المتعالي، أم دعوة إلى الإقصاء الذي هو عكس الحوار؟ كيف نثبت ذلك لغوياً باللغة المحضة، باللغة كمادة موضوعية محكومة بقواعد بعيدا عن التأويلية والانتقائية؟

يقرر بعض المفكرين أن القرآن الكريم ما ادعى دعوى إلا كان له من نفسه عليها دليل. أي أن القرآن مستغنٍ بذاته عن خارجه، وأنه لا شيء في القرآن كدعوى أو منهج أو شعار إلا ومادة القرآن تقدم عليه أمثلة وتطبيقات ونماذج. وأنا أستأنس بهذه الإشارة، لكي أقول أن القرآن الكريم يدعوا إلى الحوار، ومن مستلزماته الاعتراف بالطرف الآخر وبحقه في الوجود وبحقه في التعبير عن رأيه، وبحقه في الاختلاف مع الغير الذي قد يكون هو الحق الذي هو القرآن! القرآن الكريم يؤسس لهذا، ودليلي من اللغة هو فعل "قال" أو مادة "القول" باعتبارها مؤشراً لغوياً حاسماً وصارماً على حوارية أي نص.

لقد طرحت هذا السؤال على نفسي، واستعنت بالمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم وعكفت على المصحف مدة فانتهيت إلى ما يأتي:

مادة - ق و ل - تتكرر في القرآن 1722 مرة [i]هذا رقم عظيم ينبغي الوقوف عنده خشوعاً ساعات إن لم أقل دهراً من الزمان. وأكثر من ذلك الحضور الكمي ، الحضور الكيفي إذ تتصرف على تسعة وأربعين تصريفاً واشتقاقا.ً لأنه لو كانت (قال) متصرفة تصريفاً واحداً -قال أو يقول منسوبة إلى الذات الإلهية، قلت أو قلنا أو ما شاء من التصرفات الدالة على جهة المتكلم المتعالي- لما كان هناك أي معنى لاستعمال مادة القول كمؤشر على الحوار. فهذا يكون مؤشراً على التلقين وعلى التعالي وعلى الصوت الواحد وعلى الرأي الواحد والفكر الواحد. ولكن نجدها متوزعة على تسعة وأربعين اشتقاقا تتوزع على كل أطراف المقام الحواري. من متكلم ومخاطب ومستمع ومحاور ومقاطع وغائب وحاضر ومذكر ومؤنث ومثنى وجمع .

نجد "قال" 529 مرة، و "يقولون" 92 مرة، و"قالوا" "قل" 332 مرة، و "قولوا" 13 مرة ، و "قيل" 49 مرة ، و "القول" 52 مرة ، و "قولهم" 12 مرة . وأنا أذكر الأرقام كمؤشر على الحوارية عالية الترداد داخل النص القرآني بشكل لافت للنظر و خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار المعطيات السبعة الآتية الملتصقة بهذا المؤشر:

أولاً: الآخر الذي يؤشر على كلامه (بقال أو قالوا أو يقولون أو قولهم) أي حضور الآخر الذي يبتدأ كلامه بهذه اللازمة، هو حضور ضخم والحاصل أننا أمام نص غريب ، فقد نستنتج من نص بشري لو وجدنا فيه هذه الدرجة العليا من الحضور لمؤشر الحوار- مادة القول - أن صاحب النص شخص مفتوح ذو طبيعة حوارية ، و يؤمن بحق الآخر. شخص أنتج نصاً متعدد الأصوات ، شخص حضاري بالمعنى الحقيقي ، لأنه يستحضر رأيه ورأي الآخرين ويناقشه. أما وأن الأمر يتعلق بكلام الله عز وجل فالأمر يحتاج إلى وقفه!

ثانياً: الأصل في كلام الله أنه متعالي . والوضع المقامي يؤثر في القراءة الدلالية للفعل اللغوي تأثيراً قوياً جدا لأنك إذا أخذت الأمر مثلاً من أعلى إلى أسفل فهو أمر "أقيموا الصلاة" وإذا كان من أسفل إلى أعلى فهو دعاء: " اللهم صل على سيدنا محمد " فصلِ في صيغته الصرفية هو فعل أمر ولكن يدخل المقام فيتغير المعنى لأنه ليس هناك أحد من العباد يأمر الله ويتحول بذلك إلى فعل دعاء. وإذا كان خطاب مثيل وند فيصبح المعنى التماساً وسؤالاً، كأن أقول لزميلي "أعطني القلم" ، فأنا لست رباً له فآمره، ولست عبداً له فأدعوه، بل هو مثلي فيكون كلامي التماساً عند تساوي طرفي المقام.

فالنص الإلهي نص متعالٍ بطبيعته لأنه من الله يخاطب البشر وطبيعة النص المتعالي المفروض فيه أن يكون ذا صوت واحد هو صوت الحق المطلق والعلم المطلق والفهم المطلق والحكمة المطلقة والمعرفة المطلقة. ثم هو أصلاً لم يأت في سياق الحوار بل هو نص جاء في سياق هداية وتبليغ وإبلاغ وتعليم وأمر وخبر. فإذا استحضرنا أن النص نص إلهي ذو طبيعة متعالية، فالمفروض فيه أن يكون ذا صوت واحد وألا يكون متعدد الأصوات وألا ينكر عليه ذلك ولا أن يكون حوارياً... زاد ثقل الأمر.

وإذا كان كلام العقلاء منزهاً عن العبث فماذا نقول عن كلام الله؟ إنه الحق المطلق والصواب المطلق ورغم ذلك يكرر حقيقة 1722 مرة، في حين عندما يكون المنتج للكلام في المقام ذا وزن ثقيل إذا قال الأمر مرة واحدة يأخذ هذا الأمر ثقله ووزنه وهيبته من المقام ، من طبيعة المتكلم، ﴿لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله﴾. ومعنى هذا عندما يستعمل الله تعالى التكرار فالأمر له خطورة والأمر له وزن. فالعنصر الأول الذي نريد أن نقف عنده في هذا المؤشر هو هذا الاستحضار الثقيل للرأي الآخر. الذي يستغرق تقريبا خمسين بالمائة ، أي أن هذا المؤشر الحواري نصفه من كلام الله والصالحين والأنبياء والملائكة والمؤمنين، والنصف الثاني هو للكفار والمشركين والملاحدة والزنادقة والبخلاء والمنهزمين والمغرضين .فالقرآن يقاسم الآخرحيزه بصدر رحب خمسين بالمائة مقابل خمسين! .

ثالثاً: أن القرآن يستعرض الرأي الآخر رغم أنه باطل رغم أنه ضلال رغم أنه خطأ، رغم أنه لا يملك أي حظ من الصوابية. مقابل ذلك ، في دائرة الحق والباطل يتحرك البشر والمسلمون منهم في دائرة الصواب والخطأ ،لكن من أزماتنا النفسية قبل أن تكون من أزماتنا المعرفية أننا نتماهى بالذات الإلهية من فرط قراءتنا للقرآن والتباس الأمر علينا . هل نقرأ القرآن متلقين ؟ أم نقرأ القرآن لنخاطب به الآخرين وبالتالي يختلط علينا الأمر أحيانا فنضع أنفسنا في حالة تماهي مع الله ونتخندق في خندق الحق ونجعل الآخر في جانب الباطل ، رغم أن الله عز وجل عندما يتكلم يستحضر الآخر وبكل هذا الثقل .

تجد في القرآن كلام الملحدين الذين ينكرون وجود الله أصلاً ﴿وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيـا وما يهلكنا إلا الدهر﴾، وكلام اليهود ﴿وقالت اليهود يـد الله مغلولة﴾، وكلام النصارى ﴿إن الله ثالث ثلاثة﴾، وكلام المنافقين المغرضين الذين يفلسفون كل رذائلهم وأقل رذائلهم رذيلة البخل، يفلسفونها بشكل خطير يمكن أن تنطلي شبهتها على الضعاف ﴿وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه﴾ شبهة خطيرة يمكن أن تعلق، يوردها القرآن دون أن يستحضر أنها يجب أن تباد وتمحى وتقصى لأنها قد تفسد على المسلمين خلق الكرم والاستجابة لأمر الله بالإنفاق وإعطاء الزكاة بناء على حيثية تحايلية تأويليه فاسدة لأن الله هو الذي يغني ويفقر ويرفع ويضع ويوسر ويعسر. كما أننا نجد كل الطوائف الفاسدة والآراء الأخرى موجودة داخل النص القرآني وبهذا الحضور.

رابعاً: يستحضر القرآن الكريم (الآخر) رغم فساده ، فالآخر ليس ضعيفاً و ليس مهمّشاً. ليس كما هي عادة وسائل الإعلام في إدارة الحوار حيث يحكم على طرف سلفاً أن يكون ضعيفا للتظاهر بالانفتاح والإنصاف والحوار لتخدير وغسل دماغ المشاهدين بآليات وتمثيلية مزيفة لإظهار أن هناك تعدد في الأصوات. فليس في القرآن هذا الأسلوب المتحايل، بل العكس هناك استحضار للآخر بقوة وبأخلاقيات عالية جداً، يستحضره دون أن يبتره. هناك طريقة لإقصاء الآخر وهي طريقة بليدة ممجوجة هو أن تكتب وتقصي الرأي الآخر وتنكر أنه موجود. وهناك أُسلوب أمكر وأذكى في الإقصاء هو أن تستحضر الآخر وتبتر كلامه وتشوهه وتقطعه. لكن القرآن الكريم يستحضر الآخر استحضاراً كاملاً يعطيه الفرصة الكاملة لكي يتم جملة مفيدة لكي يتم نصاً كاملاً ليتم فكرةً واضحةً بكل قوتها .

خامساً: القرآن يسبغ جمالية أدائه البياني وبراعة أسلوبه على الآخر فعندما نقرأ في القرآن وينتقل الكلام من كلام الله بأسلوبه العالي الرفيع لا يحكي عن الآخر بلغة ركيكة وأداء رديء و بيان ضعيف، بل بالعكس إن القرآن الكريم يخلع أداء الجمال البياني على الجميع فتجد تعبير القرآن الكريم عن الآخر أجمل من تعبيره هو، الدهريون يقولون "إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع" و القرآن يحكي عنهم: ﴿وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر﴾، فالتعبير القرآني أبلغ وأجمل لأنه يمنح الآخر فرصة الحضور في التاريخ ويمنحه فرصة الحضور في الجمال ، الحضور المعنوي.

سادساً: القرآن يخلد الرأي الآخر لأن القرآن كلام الله، والله وعد بخلوده ولم يستحفظنا إياه كما استحفظ أهل الكتاب . وقامت على خدمة النص القرآني جيوش مجيشة من العلماء، من أشرف شيء فيه وهو معانيه إلى الشيء المادي فيه وهو الخط . هذا الجيش من العلماء الذي ينقسم على أكثر من ثلاثين تخصص من أجل حماية هذا النص وخدمته يحمي داخل هذا النص الرأي الآخر ويخلده.

سابعاً: وأخيرا لا يرد عليه، وقد تتبعت السياقات القرآنية ولم أقم بإحصاء دقيق لكني لمست في أغلب الأحيان أن القرآن لا يكلف نفسه حتى أن يرد على الرأي الآخر فيعطيه الفرصة الكاملة للاستمرار فلا يكون وصياً على عقل المسلم. إنما حصن المسلم بالرؤية الكاملة والعقيدة الصافية والمنهج والإدراك السليم يتركه هو كي يرد من عنده. الرأي الآخر -بما هو ضلال وكفر وباطل- يستحضره كلام الله المتعالي وبقوة ولا يبتره، يجمّله بلغة القرآن، يخلده ولا يرد عليه. أي حوارية أعلى من هذه الحوارية؟ أي خلق في استحضار الآخر وإعطائه فرصة الوجود ومناقشته وإعطائه فرصة في أن يخلد برأيه بعد أن تفنى ذوات القائمين عليه؟

إن كان من درس نقف عليه بعد هذا الإحصاء لمؤشر الحوار فهو أن القرآن الكريم يريد أن يعطينا درساً في الإنفتاح على الرأي الآخر، درساً في قبول حق الرأي الآخر في الوجود وليس في صوابيته. فالصوابية مجال تدافع فكري ومعرفي قائم على النزاهة أي على طلب الحق. وأول شروط النزاهة أن تترك الآخر، لكي يقع تدافع موضوعي بين رأيك ورأيه. و إن كان من درس نأخذه من هذا المؤشر الأول هو أن الإسلام هو عين الإيمان بحرية الفكر، وحرية الرأي الآخر، والإيمان بإفساح المجال للرأي الآخر. واحترام الرأي الآخر.

فالإسلام يؤمن بقوته الذاتية ويؤمن بأن الحق بذاته يزهق الباطل ﴿بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون﴾. فالويل اعتبرها هنا كلمة معرفية (الويل) أي بطلان الاستدلال وفساده، وليس يقصد به الوعيد لأن الوعيد في السياق سيصبح قمعاً للحوار وقمعاً للرأي الآخر، وهذا ما لا ينسجم مع روح السياق ولا مع روح النص القرآني بأكمله. إن للإسلام قوة ذاتية هي قوة الذاتية الكامنة في الحق كما أن الضعف الذاتي كامن في الباطل، ولهذا يستمد الباطل قوته من أشياء خارجة عنه ويستمد الحق قوته من داخله ومن ذاته فقط . فالإسلام قوي بما يأتي به من أدلة وما يطرحه من أفكار وقوي بتهافت الرأي الآخر .

بل أكثر من ذلك فالإسلام يطرح قوته في سياق التحدي المفتوح. القرآن يفتح التحدي في سياق الزمن إلى يوم القيامة ويفتحه على حضارات وعلوم ومعارف واستدلالات قد يتلبسها الباطل، لا حدود لها كماً وكيفاً وزماناً ومكاناً إلى يوم القيامة، أي أنه تحدي للتخليد. فالرأي الآخر لعله باطل في زمن الصحابة لقوة إيمانهم وانطلاقهم من الحق وردهم للباطل بطريقة إيمانية . فلعل قوما آخرين سيجمعون حضارات وعلوما أقوى يستطيعون الاستدلال بها . فالقرآن الكريم يقر بهذا الإحتمال ويفتح هذا الحوار إلى ما لا نهاية مع كل من يريد أن يكرر المواجهة من أطراف أخرى وزوايا أخرى لم تكن منظورة ولا موجودة. أكثر من ذلك إن ذلك التحدي يصل إلى مقام الإيمان نفسه إن هذا الكلام يتعبد به فتصير من عبادتنا أن نفسح المجال للرأي الآخر وأن نعطيه فرصة لأن يبقى حاضراً حضوراً تاريخياً ومعرفياً في الزمان والمكان إلى قيام الساعة.

وأريد أن أنتقل من النسق النظري في القرآن الكريم إلى التطبيق التاريخي لأن البعد التطبيقي يعطي للجانب النظري معناه ويرسخه أكثر في النفس.

الرسول صلى الله عليه وسلم بصفته أول وأعظم تلميذ في مدرسة القرآن. والأستاذ الذي تخرج بعد رحلة التلمذة على القرآن فأعطى، دروساً لمن بعده من جيل الصحابة. و أنا أسجل لقطة واحدة أسميها مدرسة (أوَ قد فرغت يا ابن الوليد). فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه المشركون المغيرة ابن الوليد لكي يذوده عن اختياره بتبليغ الرسالة ويصرفه إلى قناعة أخرى وحلول وسطية علّها تحل الإشكال داخل البيت المكي دون تفجير من الداخل. جاء الرجل يتكلم بلغة مؤدبة عالية ويعرض بطريقة سلمية عروضا سخية: "يا محمد إني وافد قريش إليك . إن كنت مريضاً طلبنا لك دواء،ً وإن كنت تريد ملكاً ملكناك علينا وإن كنت تريد مالاً جمعنا لك من حر مالنا حتى ترضى، وإن كنت تريد النساء زوجناك حسان بناتنا". وهذا الكلام يبدو في ظاهره مؤدباً ويبدو عرضاً لخيارات واحتمالات فيها شيء من النسبية والإيمان بوجود احتمالات أمام هذه الحالة ، ولكنه في العمق هو عين الإقصاء لأنه ليس فيه فتح لمجال الحوار الحقيقي وليس فيه أدب وهو في العمق عين الاستهزاء. كما لو أنه يقول للرسول بالعبارة الصريحة: إما أنك وصولي أو انتهازي أو مجنون أو شهواني، يضعه أمام أربعة احتمالات لا أخلاقية ولم يذكر له احتمالاً خامساً ، وإن كنت نبياً فأعطنا دليلك أو نتحاور أو .. فالتنويع الذي طرحه كان تنويعاً مغلوطاً أو تنويعاً شكلياً مثل تنويع بعض الغربيين اليوم وحوارهم معنا، هو تنويع على إيقاع واحد واحتمال واحد وهو أنك باطل. وهو إقصاء في الحقيقة لأنه اتهام بأحط ما يمكن أن يركب الإنسان من أجله الأخطار، وفيه إقصاء حقيقي لمصداقية الرسول صلى الله عليه وسلم فرأسماله الحقيقي هو صدقه مع نفسه. وهو استفزاز حقيقي ، ولو أن واحداً منا تعرض له فقد لا يملك إلا أن يكوّم يده ثم تطير أضراس المخاطب . لكن لم تكن عظمة النبي صلى الله عليه وسلم تحمل هذا الكلام فقط وليست العظمة فقط في أنه تركه ينتهي ، وأقصى ما يمكن للواحد منا إن كان متحليا بروح حضارية أن يترك الآخر حتى يكمل فنحن نقاطع بعضنا بعضا . ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى ذروة ما يحلم به المحاور الحضاري وهو أن يكمل الآخر رأيه دون أن يقاطعه ، دون أن يستفزه ، ولكن يزيد شيئا ملائكياً غير موجود عند البشر بل هو موجود عند الأنبياء فيقول له (أو قد فرغت يا ابن الوليد) يعني هل عندك شيئا آخر تضيفه؟ هل تريد فرصة أخرى في الحوار؟ قال نعم. قال: فاسمع، ثم تلا عليه سورة من القرآن .

فمدرسة (أو قد فرغت يا ابن الوليد) مدرسة تبين لنا أن الفهم السطحي الذي عندنا من حمل الحق والحماس له غير صحيح . و نحن من فرط إيماننا بالحق نتعصب له وننفعل ونقاطع ونلقن ونرفع الصوت ونتعالى ونتهجم على الآخر. وإن أقررنا أنها عيوب بررناها أنها من طبيعة الإنسان المؤمن بالحق ، فإن وجدنا شخصاً ليناً هادئاً ساكناً مفسحاً المجال للآخر، اعتقدنا أن ذلك ضعفا في يقينه أو ضعفاً في صحة موقفه. وموقف النبي صلى الله عليه وسلم يبين شيئاً عظيماً جداً أن الحماس الذي يخرج عن آداب الحوار الفكرية والأخلاقية ليس قريناً لليقين الكامل في الحق ، فالذي قال ( لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أدع هذا الأمر أو أهلك دونه) هو نفسه ترك الرجل حتى أكمل، وما انفعل ثم أعطاه فرصة جديدة ، ثم أجابه بهدوء.

وفي إضاءة لتلاميذ التلميذ الأول والأستاذ الأول، لن آخذ من جيل الصحابة ولا جيل التابعين بل من جيل بدء تأسيس المعرفة. من أوائل من كتب في السيرة النبوية ابن هشام بعد ابن إسحاق وابن شهاب . وقد قامت الدكتورة عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ) رحمها الله بإحصائية في الشعر الذي أورده ابن هشام في المجلدات الأربعة من سيرته كان سياقها غير سياقي ونيتها غير نيتي ، كانت تتحدث عن الأدب وهي أديبة وكانت ترد على من ادعى أن الإسلام أضعف الشعر فأرادت أن تبين أن هذا لم يحصل، فجاءت بالوثيقة التي سجلت الحركة الشعرية السجالية التدافعية بين المشركين والمسلمين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وهي السيرة. فقامت بإحصاء وهي على غير بال بالنتيجة التي سأستنتجها منها فوجدت أن في سيرة ابن هشام ألف بيت من الشعر:خمسمائة بالتمام والكمال شعر المسلمين والصحابة المنافحين عن النبوة والإسلام والمادحين للمسلمين والإسلام والمنشدين لأشعار النصر في معارك الإسلام، وخمسمائة بالتمام والكمال للمشركين الذين شتموا عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين سبوا الدين والمسلمين وهيجوا عليهم الأحقاد. قد لا يكون ابن هشام فعل هذا بوعي، ولعل سر العظمة أن التخلق عند المسلمين بهذا الخلق صار تلقائياً عفوياً مندمجاً في كيانهم، ويمارسونه بطريقة لا شعورية. أكثر من هذا، ربما لا يحمل الرقم خمسمائة إلى خمسمائة دلالة كبيرة على فرض أن يكون المسلمون أنتجوا خمسمائة بيت والكفار أنتجوا ثلاثة آلاف فقط فقام هو بإقصاء ألفين وخمسمائة ليبدو الأمر وكأنه متوازن . لكن هذا غير صحيح فحسان بن ثابت- رضي الله عنه- وحده ربما أنتج أكثر مما أنتجه شعراء قريش بأكملهم. وفي كتب تاريخ الأدب نجد أن شعر قريش كان قليلاً وضعيفاً لأنهم أهل حضر أما أهل المدينة فهم أقرب إلى مدرسة الشعر الجنوبي التي أسسها امرؤ القيس قبل ذلك بقرنين، واعتبارات أخرى لا ندخل فيها الآن. بل الرائع أن ابن هشام حين مارس الرقابة الأخلاقية على شعر الهجاء عند الفريقين، مارسها بعدل، فكما حذف ما أعتبر أن المشركين قد أفحشوا فيه على عرض الرسول صلى الله عليه وسلم، حذف ما اعتبر أن حسانا رضي الله عنه " قد أفحش" فيه على أعراض المشركين!

ثانيا: ضمانات الحوار

في المحور الأول من " لغة الحوار في القرآن الكريم " أوضحنا أهمية تأصيل الحوار كوسيلة للتواصل و خاصة و أن الأمة الإسلامية تعيش أزمة حوار حقيقية على كل المستويات، و أنه لا بد من تأصيل الحوار انطلاقاً من القاعدة المشتركة بين المسلمين المتمثلة في القرآن الكريم ولغة القرآن الكريم.

وقد تناولنا الإجابة عن سؤال " هل القرآن الكريم دعوة إلى الحوار"، وأبرزنا حوارية القرآن من مناقشة الحضور الهائل لمادة " القول " بتصاريفها واشتقاقاتها، وخلصنا إلى النتيجة أن تكرار مادة القول مؤشر على حوارية القرآن وأنه لا وجود في القرآن للصوت الواحد المتعالي الذي يعتمد التلقين ويقصي الآخر، بل الآخر ورأي الآخر مستحضر إلى درجة كبيرة، مع أن القرآن هو نص إلهي متعال مطلق لا ينكر عليه أن لا يكون حوارياً متعدد الأصوات.

و بيننا أن القرآن الكريم يستعرض الرأي الآخر رغم فساده و يستحضره بقوة، و يستحضره دون أن يبتره و يعطيه الفرصة ليتم نصاً كاملاً و فكرة واضحة بكل أبعادها. و كذلك يسبغ القرآن على الرأي الآخر جمال لغته وبيانه ويعطيه الفرصة الكاملة للحضور التاريخي والحضور الجمالي. وأخيراً فقد تكفّل الله سبحانه وتعالى بحفظ القرآن ورعايته وتخليده وفي هذا تخليد للرأي الآخر وإعطائه فرصة الإمتداد في التاريخ . وفي كل هذا درس من القرآن الكريم في الإنفتاح على الآخر وقبول حقه في الوجود، وتبقى الصوابية بعد ذلك مجال تدافع فكري يقوم على البرهان والنزاهة في طلب الحق.

و في المحور الثاني سنتابع بيان حوارية القرآن الكريم من خلال ما نسميه " ضمانة الحوارية".إذ يتأسس الحوار مادياً على استحضار الرأي الآخر ولكن تأسيس الحوار لا يكفي، إذ لا بد من وضع ضمانات لكي لا يتوقف الحوار. وأهم ضمانة تتمثل فيما يمكن أن نسميه ( عدم شخصنة القضية ) . أي عدم إلباس الذات في الموضوع وعدم استبدال القضية بذات الشخص وتحويل الصراع إلى صراع ذاتي أو شخصي .

الاسم الموصول " الذي" وما يمكن أن يسمى مشتقاته (الذين، اللذان ، اللائي ، الألى ، اللاتي ، اللوات ) إلى غير ذلك إلى 22 اسما موصولاً بالعربية والتي تؤدي المعنى نفسه، يمكن اعتبارها أعظم ضمانه لنجاح الحوار، أي أعظم ضمانة لعدم سقوط الحوار في الشخص . الاسم الموصول عند النحاة اسم مبهم وناقص ولهذا يحتاج إلى جملة من بعده تسمى صلة الموصول لأنه ناقص لإبهامه. فإذا قلت ( جاء أحمد ) اكتمل المعنى ولكن إذا قلت ( جاء الذي ) لا تكتمل الجملة، فاحتاج إلى جملة صلة تنوب عن أحمد فأقول ( جاء الذي أكرمني ). فالاسم الموصول يجرد الموقف من الشخص، فأقول "جاء الذي كفر". كلمة الذي تأتي بعدها (كفر) وهي حدث وموقف يفصله عن الشخص في حين أن استعمال "الكافر"مثلا تمزجهما معاً: (الكافر ) هو الذات وهو الفعل (المحدث والحدث)، (الموقف والإنسان) ، (الإنتاج والمنتج) ،و أسوأ منه أن تذكره باسم الشخصي،فلان، حيث لا تجريد و لا مزج بل إفراد، أي شخصنة، لكن (الذي) تفك الارتباط وتجعل الموقف مجردا و الشخص غير موجود، و الأمر متعاليا عن الزمان والمكان ولأنه غير مشخصن.

يرد الإسم الموصول في القرآن الكريم 1464 مرة بغض النظر عما يسد مسده ويؤدي دوره كالصفة المشبهة باسم الفاعل( الكافرون- المنافقون- المشركون)، المقروءة بال التعريف، أو ال العمدية.. والقضية ليس مجرد حضور بل هي نسيج كامل. فيمكنني مثلا أن أحصي في سجادة عدد الزخارف والألوان لكني لا أستطيع أن أحصي خيوط السدى واللحمة. فالاسم الموصول هو سدى ولحمة القرآن، لقد جاء القرآن الكريم ونصب عينه أنه الرسالة الخالدة . وأول شروط الرسالة الخالدة أن تكون صالحة لكل زمان ومكان . أما وأن القرآن قد نزل في مكان معين وزمان معين، فلا بد من معرفة العلاقة بين المطلق والنسبي وعلاقة القرآن بالزمان والمكان.[ii]

وهنا نريد أن نبين كيف يساعد استعمال الإسم الموصول ومشتقاته على التعالي على الزمان والمكان والتجرد عن الأشخاص وخصوصيات ظروف تنزل القرآن الكريم. الاسم الموصول اسم مبهم يفك الذات عن الحدث ويجعل الحدث شيئاً متجرداً عنها ، ويفيد التعالي عن الأشخاص والأشياء ، والتعالي عن الخطاب القبلي والخطاب العرقي والخطاب المشخصن والخطاب الإسقاطي ، في مقابل التركيز على الصفات والمواقف والأحداث والمناهج والاختيارات. وبهذا يضمن القرآن الكريم لموقفه وتحليله ورأيه العالمية والتعالي عن خصوصيات الزمان و المكان .

وأول مؤشر على ذلك أن القرآن الكريم غني بكل شيء ولكنه فقير جداً بفقر هو عين الغنى هو الفقر ( بالأسماء الموسوعية ) الأسماء الدالة على الزمان والمكان والأشخاص، أي أسماء القبائل والمدن والأماكن والأشخاص . بل هناك شيء عجيب جداً في قصص النبيين وحركة التاريخ ، والتاريخ لا يكون إلا بأسماء موسوعية ، فالأنبياء يذكرون بأسمائهم ولكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يذكر أربع مرات فقط باسمه لأنه يمثل البداية لمرحلة النظر إلى التاريخ كحدث مضى ينبغي أن يقرأ ، وتأسيس النسق المجرد الذي سيصنع من خلاله التاريخ ، وفيما عدا ذلك يدعى ( يا أيها النبي). وكذلك ما ذكرت امرأة باسمها في القرآن الكريم إلا مريم، حتى خولة التي كانت كائنا حياً يمشي على الأرض ( قد سمع الله قول التي تجادلك قي زوجها وتشتكي إلى الله )، لم يذكرها القرآن باسمها. فالقرآن الكريم هو فقير بالأسماء الموسوعية حتى من له وظيفة يسمى بوظيفته ففرعون ليس اسم شخص، بل اسم لوظيفة في النظام الحضاري القبطي وهو وظيفة الملك. و ) الذي حاج إبراهيم في ربه ( قيل أنه ملك وقيل النمرود وقيل غير ذلك . حتى والد إبراهيم ذكر في لقطة حية فيها إشارة إلى الاسم، لدرجة أننا نجد القرآن الكريم يترك منهج التجريد استثناء ويذكر بعض الأسماء للأماكن والأشخاص من باب أن لا يجرد تجريداً يُتهم فيه أنه غير تاريخي بالمرة فلا يأتي من ينكر أن القرآن له ارتباط بالتاريخ. وأحياناً تكاد لا تجد ملمحاً واقعياً في حدث مادي ، وأنا لا أملّ من تكرار الآيات التي نزلت في أعقاب هزيمة أحد والتي كانت حدثا مادياً بأشخاص وأماكن وأسماء وشـهداء وضحايا وجرحى وواقعة، ولكن القرآن يبدأ بقوانين كلية )قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين( إلى أن يقول )أو لمّا أصابتكم مصيبةٌ قد أصبتم مِثليها قُلتم أنّى هذا، قل هو من عند أنفسكم( )الذين قال لهم الناس(...، الذين ... الذين... قوانين عامة وسنن لا يكاد يجد الإنسان إشارة صريحة إلى الحدث إلا عندما يقرأ في كتب التفسير التي هي حاشية على النص القرآني بمساعدة علوم نقلية هي أسباب النزول والمكي والمدني ثم الناسخ والمنسوخ . معنى هذا أن القرآن ينطلق من الواقعة ثم يتجرد عنها ، فإذا وجدت أثر الواقعية فمن باب أن يكون للقرآن نفحة من الواقعية لأنه نزل في زمن ونزل في مكان معين، أي لولا أخبار المكي والمدني لكان من يدعي أن القرآن نزل في أي مكان آخر من الأرض سواء بسواء.

ولقد فهم المسلمون هذه الروح فوضعوا قواعد للتفسير تنسجم مع هذا ( العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ) لبيان أنها قوانين عامة لا تنحصر ولا تموت و لا تجمد عند الحادثة. وهذا يدلنا أن القرآن الكريم يعطي الضمانة الأساسية ليبقى الحوار صالحاً. فأنت إذا كنت تحاور الشخص لا تخندقه في ذاته وتتخندق في ذاتك وتفرض عليه معركة ذاتية. فالآيات تتحدث عن الذين آمنوا ، والذين كفروا ، والذين نافقوا هي مجموعات مرنة منفتحة قابلة للإدخال والإخراج بما فيها من مواصفات مجردة.

وقد عكس القرآن الكريم مرحلةً طويلة من الصراع مع المشركين هم مشركو قريش دامت 21 سنة، ومع ذلك فلولا " لإيلاف قريش" لما عرفنا أن القرآن يتحدث عن قريش. ولهذا يمكن لكل مسلم أن يأتي إلى واقعة في زمانه ثم يأتي بآيات من القرآن فكأنها وصف لواقع أو معركة أو صراع ، تصلح أن تعزيه في حدث وتثبته في حدث وتفقهه في حدث ، وتعلمه في حدث معين لا علاقة له أبدا بالسبب الذي نزلت من أجله الآيات . وقد استمر صراع القرآن مع قبيلة قريش 21 سنة ولا أثر لهذه القبيلة لولا بصمة واقعية في إشارة واحدة.

نجد عبارات مثل ( الذين كفروا ) (الذين أشركوا)، فليس هناك إشارة إلى شخص موجود. ولكي نفهم هذا نقرأ في السيرة نفس الأحداث التي نزلت فيها آيات فنجد لغة مختلفة تماماً. فالسيرة النبوية كتابة بشرية كتبها كتاب السيرة ابتداء من ابن شهاب الزهري إلى ما بعده رواية عن الصحابة. فهزيمة أُحد في السيرة وسياقها في القرآن مختلف تماماً بشكل يدعو للعجب. ففي السيرة نقرأ فلان وفلان ذهب إلى مكان كذا وفلان عيّنه النبي في مكان وأمره بأمر، وأخطأ فلان بخطأ كذا وقتل فلان واستشهد آخر وجرح . فالسيرة هي حكاية في الزمان والمكان والأشخاص، يقابلها في القرآن تجرد كامل ولغة مطلقة يمكن أن تنطبق على وقائع لا تنحصر .

ولكي نفهم البعد الوظيفي لهذا الاختيار القرآني المتعالي يمكن أن نقارنه مثلا بالإنجيل والتوراة بغض النظر عن مصداقيتهما، فنجد فيهما حكايات في التاريخ يبدو عليها سيما الصياغة البشرية إلى حد بعيد . وتخيلوا معي لو أن القرآن الكريم كان يصاغ بشكل مشخصن ، فسيذكر أشخاصا بما كان من شأنهم من الصدود والعناد والتصدي للدعوة ثم يسلم هؤلاء فيصبح النص القرآني غير قادر على الاستمرار حتى في زمانه ومكانه.

فالاسم الموصول " الذي" يعطي قدرة على التجريد وفصل الشخص عن الحدث وإعطاء الشخص فرصة لكي ينتقل من هذا الموقف إليك ، فالناس مجموعات مرنة متحركة مفتوحة قابلة للدخول والخروج. فقريش كلها كانت في صف الكفر ثم دخلت كلها في صف الإيمان . ولو أن شخصاً أنكر على متعلق متوسل بالقبور قائلاً أنت مشرك تعبد هذا القبر من دون الله فإنه يفرض على هذا الشخص أن يتخندق ويلتحم بهذا القبر ويحمي ظهره به وينطلق إلى من اتهمه بالشرك قائلا : بل أنت المشرك وأنت و أنت... ولو أن الخطاب كان بقوله " هذا شرك " قد يقوم فإنه خجلاً وينسحب إلى الخلف ويقف إلى جانبك ويقول معك مستفسرا خجلا "هذا شرك" ، فهذا الخطاب يعطيه فرصة أن ينتقل من الفعل ويتركه لأنه غير مشخصن. والمضمون واحد ولكن الصياغة تختلف كما بين السماء والأرض ، وهذا هو منهج القرآن الذي يستعمل الاسم الموصول " الذي" لكي يجرد الموقف من الشخص ، والحدث من الفاعل. فأول ما يدل على فشل الحوار عندما تشير بأصبعك إلى المحاور وتلصق به الموقف وتبدأ بالاتهام فلا يجد مندوحة عن الدفاع عن نفسه . والقرآن يعطيك ضمانة كي لا يفشل حوارك بالتنجح فيه كما نجح حوار القرآن.

وبهذا يجنّبنا القرآن الكريم باستعماله الاسم الموصول أن نشخصن القضية ونقوّض فرصة التفاهم فنفشل في تحقيق هدف الحوار . ويعلمنا الانفتاح من الجهة الأخرى على الشخص ذاتاً قابلةً للانضمام بعد أن نفصلها عن الموقف . وهكذا لا نجد في القرآن الكريم الإشارة إلى الأشخاص إلا استثناءً ، وعندما يكون الموقف منهم قد حسم استثناء :" تبت يدا أبي لهب وتب" فهذه واقعه استثنائية لا يمكن التأصيل بها . وذلك بدليل أن القرآن ذكر قريش فلم يشتمها ولكن دعاها: )فليعبدوا ربّ هذا البيت( بدعوة مفتوحة لحركة مفتوحة في سياق مفتوح ، وما وصفهم بالكفر. وفرق كبير بين " فليعبدوا " وقوله " أنتم لا تعبدون" ، حتى أنهم لما وُصفوا: "الذين كفروا" ، "قل يا أيها الكافرون" كان ذلك في مفاصلة بين رأيين وليس موقف خندقة بين ذاتين ، فالخطاب للكافرين كان خطاباً لموقف، وليس خطاباً لأفراد بعينهم . وعندما دخلوا إلى الإسلام بعد الفتح صارت مجموعة ( الكافرون) فارغة من قريش تملأ بمشركين آخرين من الصين أو الهند أو غيرها ضمن حركة التاريخ والتدافع بين الحق و الباطل .

وهكذا يعطينا القرآن ضمانة حقيقية لكي لا يفشل الحوار بخندقة الآخر ، وننتهي إلى هزيمة القضية من أساسها. فالنص القرآني نص يدعو إلى الحوار ويؤسس لهذا الحوار من نفسه – و كما أصلنا من قبل - ما ادعى القرآن دعوى إلا كان له عليها من نفسه دليل يغنيه عن غيره . فالقرآن لم يكتف بالبرهان الإيجابي على ضرورة الفصل بين الموقف والشخص بل يأتي دائما بالبرهان السلبي – كما يقول عماد الدين خليل – فالقرآن كما يؤسس لمنهج الحجة والاستدلال ومنهج الاستدلال الحسي والعقلي ، يؤسس بالمقابل لإدانة مناهج المعرفة الباطلة من سحر وظن وهوى وتنجيم وغيرها مما سميناه بالبرهان السلبي .

وهنا أيضاً لا يكتفي القرآن بإبراز هذا الموقف المجرد ولكنه يدين الشخصنة . وأقوى مظاهر الشخصنة في الموقف الكافر الذي يخلده القرآن هو موقف الآبائية . أي حصر الحق بالآباء كأشخاص: )وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ، أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون( ، )قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين( ، )قالوا إنا وجدنا آبائنا على أمّة و إنا على آثارهم مهتدون ، قل أو لو جئتكم بأهدى ممـا وجدتم عليه آباءكم، قالوا إنا بما أرســلتم به كافرون( . أحلامنا، آباءنا ،آلهتنا... شخصنة كاملة يقابلها القرآن الكريم ويدينها ويفضحها، وهذا هو منهج البرهان بالسلب بالإضافة إلى منهج البرهان بالإيجاب الذي يقدم عملية ضمنية تمتد في نسق اللغة ورحمها قبل أن تتنزل من اللغة إلى ما تعبر عنه من الموضوعات والمفاهيم.

لقد كان سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يمثل قمة الإستجابة لهذا الموقف اللا-مشخصن . وهنا ننتبه إلى أن عدم الشخصنة ليست هي منهجا في التمييز العقلي فحسب بل هي أيضاً منهج في الوفاء الأخلاقي . فعندما قال له أحد جنوده وهو في حالة تعبئة وتدافع خطيرين مع المعسكر الآخر ، والموقف الأخلاقي يدفعه لأن لا يستعمل أسلحته إذا كانت باطلة وإن كان يرى نفسه بالمنطق المادي مهزوماّ ، يسأله عن الآخرين : أكفارٌ هم ؟ قال لا من الكفر فروا . قال أمنافقون هم ؟ قال: لا فإن الله قد وصف المنافقين بأنهم لا يذكرون الله إلا قليلا، وهؤلاء يذكرون الله كثيرا . فالرجل اهتز لأن الأساس الاعتقادي الذي قام عليه وجعله من شيعة علي، هو أن يكون علي هو الحق والآخر هو الباطل، يتخيل العملية إقصاء وتقطيعا ، فليس في الدنيا إلا أبيض وأسود ، وحق وباطل ، هذا إسلام فالآخر كفر ، وهذا موقف عليّ فالآخر في الجحيم . وإلا لماذا يقاتل وبماذا يُشحن . يقول له عليّ "إخوة لنا بغوا علينا". فالعملية هي تحليل طيف من الألوان في جانب الحق نفسه، ثم لا يستبعد علي أن يقاتلهم لأسباب شرعية وقانونية وعقلية وهو يراهم من داخل صف الإيمان. فليس من الضروري أن نقاتل من نخرجه ونقصيه إلى الجهة الأخرى. وهذا الموقف من سيدنا علي هو خلق متأسس على موقف فكري عقلي ، فالفكر والأخلاق يرتبطان بشكل حميم ، ولا أرى لذي فكر سقيم خلقا سليماً . و هذا الموقف العميق من الخوارج ليلة قتالهم هو الموقف الذي عبر عنه عندما قال له أحد أصحابه بمنطق التجسيد والشخصنة: كيف ترى فلانا وفلانا من الصحابة؟. قال هم من الصحابة الأفاضل الكرام الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض . قال فما بالهم في صف معاوية ؟ فقال له: "يا هذا إعرف الحق بالحق ولا تعرف الحق بالرجال" .

وفي معركة صفين، لعن أحد جنوده أهل الشام، فنهره علي رضي الله عنه قائلا:"لا تلعن اهل الشام فإنهم الأبدال، فإنهم الأبدال، فإنهم الأبدال!"

ثالثا: الحوار والفزع من الآخر

عندما نتحدث عن الحوار وأخلاق الحوار ونحاول أن نستلهم دروس القرآن الكريم في إرساء قواعد هذا السلوك الحضاري، كثيراً ما ترتسم على الوجوه علامات القلق والوجوم وكثيراً ما ترى من الإشارات والعبارات ما يدل على ما يمكن أن نسميه الفزع من الآخر. فكيف يمكن المضي في تأصيل وممارسة سلوك الحوار في مثل هذا الجو المتشنج؟

وكيف وصلنا إلى هذه الحالة من الفزع من الآخر ؟ هذا ما أحاول أن ألقي عليه بعض الأضواء.

أولا : الفزع من الآخر ورفضه هو حالة مرضية ولكن الأمثلة التي تضرب في هذا

المجال يبدوا أنها تخلط بين مستويين من الحوار والتواصل. فإذا ذكرنا الصهيونية والإمبريالية فيجب أن لا نخلط هذا بالمستوى الفكري عندما نذكر الآخر. المسلم كإنسان ذو رسالة حضارية يتشبع بها بدرجات متفاوتة واعية أو غير واعية ضعيفة أو قوية تكسبه آلية للدفاع عن نفسه وهويته بشكل طبيعي، فرفض الآخر لما نتكلم عن الصهيونية والاستعمار هو رفض مشروع سياسي وهذا طبيعي وظاهرة صحية. ولكن تختلف تمظهرات هذا الرفض وقد تكون غير سليمة أو عاجزة أو تزيد الطين بلة ، أو تكون مجرد ردود أفعال... ولكن أصل الرفض ظاهرة صحية تتعلق بمناعة الجسم وآليته التلقائية للدفاع. أما رفض الآخر من حيث هو فكرة فهو رفض مرضيّ. أما كيف وصلنا إليه فهذا موضوع آخر يحتاج إلى دراسة وتحليل، ويحتاج إلى قراءة في تاريخ الاجتماع الإسلامي وتاريخ العقل المسلم وتاريخ الممارسة الإسلامية في الفكر والفعل الحضاري ولكن بشكل عام وصلنا إلى الرفض المطلق للآخر عندما وصلنا إلى الضعف المطلق.[iii]

فبقدر شعورك بالضعف بقدر رفضك للآخر ، وبقدر إحساسك أن أساس بيتك غير متماسك وأن أوراقك ستطير فإنك ستغلق النوافذ من أجل أن لا يأتي الريح ويجتاح أساس بيتك و أوراقك، ولكنك عندما تغلق لتستقر تنسى أنك تغلق ضد الهواء وضد الأكسيجين فتموت وتختنق وتكون آمنا وثابتاً ودافئاً ومختنقاً. والذي حصل أن المسلمين بدأوا يخافون من الآخر ويرفضونه بقدر إحساسهم بالضعف، كالأم التي تخاف على ابنها بشكل مرضيّ ، فيكون عندها حالة عاطفية بعد خروج ابنها من الرحم فتنسى وتخلق له رحماً عاطفياً وسلوكياً وتنسجه من حوله، ويكبر الولد أحياناً ويتزوج وما زالت الأم تتعامل معه وكأنه داخل رحمها. فالخوف المرَضِي على الولد هو الذي يؤدى إلى أن تحاول أن تحميه من الريح والأمراض بعزله ، ولو أنها مكنته من عملية التحصين الداخلي وقذفت به في الحياة لكي يفعل ويغامر ويتغير وينتج لكان مصدر فخر لها. ولهذا الخوف من الآخر قرين الإحساس بالضعف وفي تاريخ الإسلام انفتح المسلمون على الثقافات الأخرى والحضارات الأخرى والعلوم الأخرى بدون عقدة خوف واستوعبوها وهضموها ، وفككوا بناها ولم يخضعوا لمنطقها، وتعاملوا معها كما يتعامل البناء الماهر الذي يأتي وليس عنده مواد أولية كافية فيهدم بناء قديم ويحافظ على المواد الأولية في البناء ثم يعيد ترتيبها في منظومة عبقرية جديدة منافية وهذا هو الذي فعله الإسلام: "بعثت لأتمم مكارم الأخلاق" . جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنظومة الجاهلية فهدم قواعد ترتيبها دون أن يبيدها، فقواعد القوة العسكرية التي وجدها النبي صلى الله عليه وسلم في مجتمع الجاهلية حول وجهتها إلى الجهاد من الاقتتال على الكلأ والماء والسلب والنهب إلى غير ذلك. وكذلك وجد النبي في القوم مهارة في التجارة تركها ولكن وضع لها ضوابط، فلا احتكار ولا ربا ولا حمى ولا غش ولا ضرر ولا ضرار. فالإسلام لم يتعامل مع الجاهلية بمنطق النفي والإقصاء بل تعامل بمنطق جدلي فيه أخذ وعطاء وإعادة ترتيب، فالإسلام أخذ كل قوى الجاهلية وأعاد توظيفها بمنطق البناء الهادف.

والقرآن الكريم يقدم هذا الدرس، فالقرآن الكريم يفخر في ستة مواضع بأنه قرآن عربي.

رغم أنه لم يستعمل من العربية كل مفرداتها حوالي 98 ألف كلمة، فلم يستنفد القرآن الكريم العربية حتى يذهب إلى سواها. فالقرآن عربي والمفروض انه لا يحتاج إلى لغة أخرى وعمليا مازال عنده وفرة من الكلمات، فلماذا يعتمد القرآن مائتي كلمة من تسع لغات؟. هذا درس في الانفتاح على الآخر، وإن إثبات هويتك كعربي لا تتم إلا بالانفتاح على الآخر وعناصر بناء الآخر وإعادة تشكيلها. فتمام الهوية يتم بالانفتاح على هوية الآخر، ولا تعيش هوية بذاتها أبداً بل تموت بالعزلة والتقوقع. وقد سألت المفكر روجيه جارودي أن يلخّص لي بكلمات قليلة كيف انتقل المسلمون من العظمة إلى الانحطاط (وهو عنوان لأحد كتبه)، فأجابني:" عندما أحس المسلمون أنهم مستغنون عن الآخر".

ينغلق الإنسان ويبدأ يتساقط و يتحات ويتفتت ويموت لأنه لم يعد يؤمن بأن شروط تماسكه تتمثل بأن يتقوى ويتحصن بالآخر. لقد اعتمد القرآن الكريم مائتي كلمة من تسع لغات أهمها: العبرية والآرامية والفارسية والإغريقية واللاتينية والسريانية والحبشية ، وقد جمعها الإمام السيوطي في كتابه المهذب فيما وقع في القرآن الكريم من المعرب وجمعها الجواليقي، وهناك علم قائم اسمه "المعرب من القرآن" . والقرآن الكريم لم ينفتح على كلمات ثانوية بل انفتح على كلمات أساسية هي مفاتيح معاني في بابها. فمن الآرامية أخذ القرآن الكريم أهم العبارات الدينية الأساسية فـ(صلاة) أصلها (صلوة) وزكاة أصلها (زكوة) وجهنم أصلها (غهنم) من الإغريقية وأخذ الصراط وأصلها (سراطا) من اللاتينية. وكان بعض علماء اللغة أقرب إلى الإضحاك عندما رفضوا هذا وقالوا أنه لا ينسجم أن يكون القرآن عربياً وفيه هذه الكلمات ، لأنهم يفهمون الهوية أنها توجه ضد الآخر واستغناء عن الآخر ، فبدأت عملية التأويل المبتذلة كما فعل ابن فارس في معجمه العبقري الفريد"مقاييس اللغة" بما وصل به إلى الإضحاك والابتذال لإثبات استغناء القرآن عن الآخر بتوجه منغلق متعجرف، مثل رفضه رد"صراط" إلى stara اللاتينية، وتأويله ذلك بأن الشارع الكبير(صراط) مشتق من "سرطته الطريق!"

وقد اكتشف العلماء مثل السيوطي والجواليقي هذه الأصول ، فانفتاح القرآن على هذه المعاني الجوهرية المتعلقة بالصلاة والزكاة وغيرها والانفتاح عليها في لغات الآخرين هو درس لنا أننا لا نعيش إلا بالانفتاح على الآخر وليس هناك عقدة من الآخر . وأتصور أنه لو استبيح النص القرآني لا قدر الله لتلاعب الناس كما استبيح النص المسيحي والنص اليهودي[iv]. لكانت هذه المئتي كلمة قد استؤصلت في عصر الانحطاط استئصالا . والحمد لله أن هذا الاستئصال كان تأويلياً فقط فبقي الأمر على عهدتهم ولم يدخل إلى صلب النص القرآني. فالانفتاح على الآخر ليس مشكلة والخوف من الآخر هو ظاهرة مرضية. وإن كان رفض الآخر ليس دائماً مرضياً، إذا كان رفضاً للممارسات العدوانية والتصورات المتحيزة وللإلغاء والإقصاء.

[i] ينبغي التمييز في هذا الصدد بين مصطلحي (الكلام) و (القول).فالكلام في القرآن واحد، بما هو كلام الله، أما القول فمتعدد، بما أن القرآن يتضمن أقوالا عديدة: الله-الأنبياء-الناس-الجن-الشياطين-أهل الكتاب-المشركون-شخصيات القصص القرآني-إبليس- المنافقون-الأعراب-مؤمن آل فرعون...الخ

[ii] وهنا أشير إشارة صغيرة، ففي تاريخ علوم القرآن طرحت قضية ترتيب القرآن الكريم، حيث نزل بترتيب وكتب بترتيب آخر. وفي هذه القضية أبعاد وحكم وأسرار. فالقرآن الكريم في صيغته الأصلية في تنزله الأول إلى السماء الدنيا كان على الترتيب الذي عندنا الآن . ولكنه وقف في السماء الدنيا كما يجمع أغلب علماء تاريخ القرآن إلى أن بدأ ينزل التنزل التالي على الأرض ضمن منطق تاريخي متميز استثنائي محصور هو منطق حركة التاريخ في مكة والمدينة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبما أن منهج القرآن هو منهج تعليم بالأحداث والتربية بالأحداث والارتباط بالأحداث، فقد ارتبط بالعلوم النقـلية الثلاث: أسباب النزول والمكي والمدني والناسخ والمنسوخ ، فكان لا بد من أخذ وفهم نصوص القرآن بمنطق يخضع لحركة التاريخ في الزمان والمكان .

ولما انتهت علاقة تنزل القرآن بحركة التاريخ عند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، عاد النص مطلقاً كما كان فوق الزمان والمكان . وهكذا نستطيع أن نفهم النسبي والمطلق في تقسيم القرآن الكريم و نسبية حركة الزمان والمكان فلا تنزل آية التيمم مثلاً إلا والمسلمون في اليوم الذي حصل فيه ما يتطلب ذلك، ولكنها تعود إلى نسقها في سورة النساء في سياق التعليم في الترتيب الذي يصلح لكل زمان ومكان.

[iii] ينظر كتابي، "معضلة العنف: رؤية إسلامية" فصل: "الوعي المفارق" لمعرفة هذه الأسباب

[iv] حتى صارت الحركات النسوانية المتمركزة حول الأنثى تفترض في بريطانيا أن يغيروا (son of God) إلى (child of God) لأجل أن لا يكون هناك تميز بين الذكر والأنثى.