اللِّيبراليَّة السياسيَّة لراولز.. مشروع يحاكي فوضى الحراكات العربيَّة

بقلم: فاخر السلطان

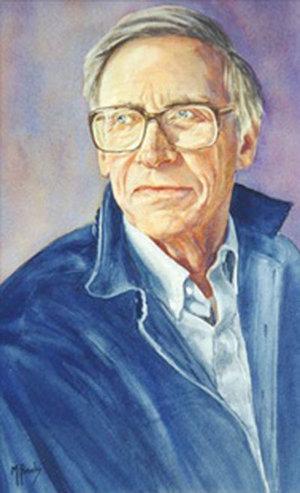

من يقرأ للمفكر الأمريكي اللِّيبرالي جون راولز (21 فبراير 1921 - 24 نوفمبر 2002) سيستنتج بأنَّه يمتلك رؤى إستراتيجيّة تعالج مشكلة أساسيّة تعاني منها الشُّعوب العربيَّة المسلمة. سيجد بأنَّه ينظّر لإيجاد حلول لمعضلة رئيسيَّة يعاني منها العالم العربيُّ والاسلاميُّ اليوم. ففي إطار عمليّة بناء مجتمعات مهيأة لممارسة الديموقراطيّة، يبدو أنَّ تجاهل تلك المشكلة، وتجاهل صور علاجها، سيجعل عمليَّة البناء ناقصة. خاصَّة في ظلِّ بروز مؤشرين رئيسيين: وجود تعدُّدية ثقافيّة ودينيَّة وإثنيّة في هذه المجتمعات، وتنامي الحراكات الجماهيريَّة المستندة إلى المطالب الحقوقيَّة والسَّاعية إلى تحقيق حكومة شعبيَّة.

تتجلى المشكلة في عدم قدرة شعوبنا على قبول فكرة التّعدد والتَّنوع والتَّعايش المشترك، ومن ثَمّ عدم استطاعتها تنظيم الوضع القانونيِّ لذلك. يطرح راولز “اللِّيبراليّة السياسيَّة” كحل استراتيجيٍّ لمعالجة تلك المشكلة. فوفق راولز، اللِّيبراليّة السياسيّة هي، ولأسباب سياسيّة فقط، مفهوم يسعى لإيجاد تعايش بين الأفكار والعقائد المعقولة وفي نفس الوقت غير المنسجمة مع بعضها البعض (دينيًّا وفلسفيًّا وأخلاقيًّا). وتعكس تلك الأفكار والعقائد ضرورة إيجاد آليّة تستطيع في ظلِّها أن تتعايش مع بعضها البعض. أي التَّوصل إلى مشروع يمكن عن طريقه إيجاد واقع عمليٍّ يتحقَّق من خلاله معنى التَّعدديّة والتَّنوع في المجتمع. لذلك يجب على تلك الأفكار أن تكون منسجمة مع التَّفكير المؤسَّسيِّ المنطلق من أهميّة وجود حكومة ديموقراطيّة تشرعن لاحترام التَّنوع في ظلِّ استنادها إلى مبدأ سيادة القانون.

على هذا الأساس تعتقد اللِّيبراليّة السياسيّة، وفق راولز، أن انتشار أيَّ فكرة أو عقيدة معقولة، يجب أن لا يؤدي إلى نفي الحكومة الدِّيموقراطيّة. بمعنى أنَّه لا يمكن تحقيق اللِّيبراليّة السياسيَّة ونشر الأفكار والعقائد المتباينة المعقولة إلَّا عن طريق الحكومة الدِّيموقراطيّة. قد تكون هناك أفكار وعقائد غير معقولة وغير عقلانيَّة بل ومجنونة في المجتمع. هنا يرى راولز بأنَّه يمكن لأصحابها الدِّفاع عن تلك الأفكار والعقائد بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى التَّأثير على تماسك المجتمع. لكن اللِّيبراليّة السياسيّة من جانبها، لا تملك أفكارا وعقائد، بل تطالب بتنظيم التَّعايش بين الأفكار والعقائد المعقولة. أي أنَّها لا تتبنى الأفكار المعقولة، ولا تنتقد صدق الرؤى الأخلاقيَّة لتلك الأفكار ولا أحكامها الأخلاقيَّة. أي أنَّ مهمَّتها تتحدَّد في تنظيم التَّعايش بينها.

يعتقد راولز بأنَّ ثلاثة أحداث تاريخيَّة كان لها تأثير كبير على فلسفة الأخلاق وعلى الفلسفة السياسيَّة للعصر الحديث، ما ساهم في بلورة التَّعدديَّة الدينيَّة:

1- الأول يتعلَّق بحركة الإصلاح الدِّيني في القرن السَّادس عشر. فقد ساهمت تلك الحركة في انهيار “الواحديّة” الدِّينيَّة الَّتي كانت مهيمنة في العصور الوسطى في أوروبا، وفي بلورة مفهوم التَّعدديَّة الدِّينيَّة. وهذا بدوره ساهم في بروز تعدديات في مجالات مختلفة.

2- ثاني تلك الأحداث يتعلق بظهور الدَّولة الحديثة القائمة على الحكومة المركزيَّة.

3- ثالثها، ظهور العلوم الحديثة والَّذي بدأ في القرن السَّابع عشر، أي مع ظهور علم الفلك لكوبرنيكوس وكبلر، ثمَّ العلوم الفيزيائيَّة النيوتنيَّة.

وقد لاحظ راولز وجود تناقض بين الدِّين وبين العالم القديم. فقد كان للمسيحيَّة التَّقليديَّة في القرون الوسطى خمسة خصائص:

1- كانت المسيحيَّة بمثابة قوَّة مستبدَّة تقدّس النِّظام المرجعيَّ الدِّينيَّ. وكانت الكنيسة ذي سلطة مركزيّة قريبة إلى السُّلطة المطلقة.

2- كانت المسيحيَّة طريقا للوصول إلى الحياة الأخرويَّة الأبديَّة النِّهائيَّة.

3- على هذا الأساس كان لابدَّ للمسيحيَّة أن تقف على أرضيَّة من الإيمان بالأصول العقائديَّة.

4- لذا كانت سلطة رجال الدِّين المسيحيين مطلقة. وكان هذا الإطلاق يستمدُّ قوَّته وجبروته ممَّا يسمى بـ“اللُّطف الإلهي”.

5- وعليه كانت المسيحيَّة دين الانتشار والتَّوسع، أي لم تكن لترى أيَّ حدود لسلطاتها ومرجعيَّتها. وحينما ظهرت حركة الإصلاح الدِّينيِّ، كان ذلك بمثابة ظهور لحركة دينيَّة تنافس المسيحيَّة التَّقليديَّة وسلطة الكنيسة ذات النُّفوذ المستبدِّ لرجالها. لكن، حركة الإصلاح الدِّينيِّ، حسب راولز، اتَّسمت أيضا بتوجُّهات سلطويَّة مستبدَّة. فمارتن لوثر (في ألمانيا) وجان كالفن (في فرنسا) حملا أيضا رؤى جازمة ومطلقة.

لاحظ راولز أيضا وجود تناقض بين الفلسفة وبين العالم القديم. فأثناء الحروب الدِّينيَّة الدَّاخليَّة في أوروبا كان النَّاس يعتقدون بأنَّ كلَّ الخير في الحياة، أو ما يسمَّى بالمؤسَّسة الأخلاقيَّة، موجود في القانون الإلهيِّ الَّذي تديره الكنيسة. كانوا يعتقدون بذلك ويؤمنون به من دون أيِّ تشكيك. لكن في ظلِّ تلك الحروب الدِّينيَّة برز سؤال يتعلَّق بكيفيَّة التَّعامل مع الأفراد المختلفين مع الكنيسة في فهم العقيدة المسيحيَّة. وبتعبير آخر برز السُّؤال التَّالي: ماذا يعني التَّسامح مع الآخر الدِّينيِّ وما هي أسسه؟ وكان البعض يعتقد بأنَّ القبول بالأفكار الدِّينيَّة المغايرة هو بمعنى القبول بالبدع وتأكيد على الارتداد عن الدِّين، ثمَّ اعتبروا السَّماح بتنوُّع الفهم الدِّينيِّ وتعدُّده “مصيبة وبلوى أصابت الدِّين”.

وحسب راولز، من هنا بدأت الأصول التَّاريخيَّة لمطالب التَّعدديَّة ومن ثَمّ لليبراليَّة السياسيَّة. فمن خلال ما أفرزته الحروب الدِّينية الدَّاخليَّة من مشاكل في فهم الدِّين وفي قبول الآخر الدِّيني المختلف، كان لابدَّ معه من وضع حلول وعلاجات. وقد لعبت حركة الإصلاح الدِّينيِّ دورا بارزا في هذا المجال، وتطوَّر مع ذلك مفهوم التَّسامح الدِّينيِّ في القرنين السَّادس عشر والسَّابع عشر. وبدأت مناقشات عديدة تظهر، مرتبطة على سبيل المثال بتعريف معنى “حريَّة الضَّمير” و“حريَّة الفكر”. وكما يقول هيغل، فإنَّ التَّعدديَّة في الفهم الدِّينيِّ، وليس مطالب مارتن لوثر أو مطالب كالفن، هي الَّتي هيأت الطريق لظهور الحريات الدِّينيَّة. وعلى هذا الأساس، قبلت اللِّيبراليَّة السياسيَّة التَّعددية المعقولة، سواء الدِّينيَّة أو غير الدِّينيّة. فالتَّعدديَّة وفق راولز “لم تكن فاجعة، بل هي نتيجة طبيعيَّة لأنشطة عقل الإنسان في ظلِّ ما توفَّرت له من حريات”.

إنَّ المسألة الرئيسيَّة في اللِّيبراليَّة السياسيَّة هي في الإجابة على السُّؤال التَّالي: كيف يمكن بناء مجتمع عادل مكوّن من مواطنين أحرار ومتساوين يتمتعون بعقائد معقولة دينيَّة وفلسفيَّة وأخلاقيَّة متباينة؟ الإجابة على هذا السُّؤال، وفق راولز، تدخل في إطار تصنيف “العدالة السياسيَّة” (أو القدرة على تحقيق التَّعايش)، أي أنَّ المسألة لا تتعلَّق بـ“أفضل الأمور الجيّدة” (أو أن نسأل: الأفضليَّة يجب أن تكون لمن؟). فالمهمَّة الرئيسيَّة في اللِّيبراليَّة السياسيَّة هي “إيجاد الشُّروط المنصفة الَّتي توفِّر التَّعايش الاجتماعيَّ بين المواطنين الأحرار، ومعالجة اللاَّمساواة النَّاتجة عن عدم التَّوافق الكبير وعدم الانسجام العميق بين العقائد المختلفة الموجودة في المجتمع، والتَّوصُّل إلى إجابة على سؤال: كيف يمكن تحقيق المساواة بين المواطنين في هكذا مجتمع؟ وما هي الأرضيَّة الَّتي يجب أن نقف عليها لبناء مثل هذا المشروع؟ وما هو المفهوم السياسيُّ الَّذي نستطيع أن ننطلق من خلاله؟”. لا يمكن حسب راولز إيجاد مفهوم سياسيٍّ معقول حول العدالة من دون أن يرتكز ذلك على حريَّة الضمير وحريَّة الفكر، وأن يكون ذلك مستندا إلى موافقة أكثريَّة أفراد المجتمع.

يرى راولز بأنَّ العالم القديم قد اتَّصف بعدم قدرته على إنتاج مشروع يستطيع أن يساهم في تعايش أصحاب العقائد والأديان المختلفة. وفي القرن الثَّامن عشر، كان المفكِّرون يأملون في أن يؤسِّسوا بناء مفاهيميًّا أخلاقيًّا مستقلا عن الكنيسة، يكون خاضعا للنَّاس العاديين ممَّن يتبنون حريَّة الفكر وحريَّة الضمير، فطرحوا بعض الأسئلة النَّفسيَّة والمعرفيَّة الأخلاقيَّة من أجل التَّوصُّل إلى ذلك البناء، كالأسئلة التَّالية:

1- هل الوعي أو الحصول على المعرفة حول أمر مَّا هو من اختصاص فئة معينة من النَّاس (كرجال الدِّين) أو هو شأن عام لكلِّ النَّاس ممَّن يمتلكون معياري حريَّة الفكر وحريَّة الضَّمير؟

2- هل نظامنا الأخلاقيُّ يستمدُّ نظرته من الخارج، على سبيل المثال من القيم الموجودة في ما يسمى “عقل الإله”، أم يستمدُّ نظرته من الطبيعة الإنسانيَّة (سواء من العقل أو من الأحاسيس أو من الارتباط بين الاثنين) ومن الحياة الجمعيَّة؟

3- وعليه، هل يجب علينا أن نتفاعل مع المحفزات الخارجيَّة، مثلا مع الأوامر الإلهيَّة أو مع الأوامر الحكوميَّة وأنَّه لا مفرَّ من ذلك، أم أنَّنا قد تشكلنا بصورة خاصَّة بحيث توجد في طبيعتنا النَّفسيَّة حوافز كافية لأيِّ نشاط نسعى لتحقيقه من دون أيِّ خوف أو تحذير من شيء؟.

يعرّج راولز نحو اللِّيبراليَّة السياسيَّة ويطرح علاقتها بالأسئلة الثَّلاثة الفائتة. فهو يرى أنَّ اللِّيبرالية السياسية ليست ليبراليَّة عالميَّة، أي أنَّها لا تختار وجهات نظر عامَّة بشأن تلك الأسئلة، بل تُرجع الإجابة على تلك الأسئلة إلى وجهات النَّظر المختلفة الصادرة عن مختلف التَّوجهات. فاللِّيبراليَّة السياسية ليست قلقة على المسائل العامَّة المتعلقة بفلسفة الأخلاق، إلَّا في حالة دفاع تلك الفلسفة عن الثَّقافة العالميَّة الَّتي يستمدُّ النِّظام السياسيُّ القائم على احترام القانون تأثيره من تلك الثَّقافة. فالفلسفة السياسيَّة لليبراليَّة السياسيَّة، لديها موضوعها الخاصُّ. وللحفاظ على موقف الحياد بين الأفكار والعقائد المتنوّعة، لا تهتمُّ اللِّيبراليَّة السياسيّة بالمسائل الأخلاقيّة الَّتي تساهم تعاليمها في خلق التَّنافر والتَّشتت بين أنصار تلك الأفكار.

هناك تساؤل آخر يطرحه راولز: كيف يمكن لأنصار تعاليم دينيَّة معيَّنة قائمة على مرجعيّة دينيّة، كمرجعيَّة الكنيسة أو مرجعيَّة الكتاب المقدَّس، أن يؤمنوا برؤية سياسيَّة عقليَّة جاءت نتاج عمليّة ديموقراطيَّة؟ فالآراء والتَّعاليم العقليَّة المنتشرة حول العالم ليست جميعها آراء وتعاليم ليبراليّة. لذا يتساءل مجدَّدا: هل تلك الآراء والتَّعاليم العقليَّة يمكنها أن تكون متوافقة مع مفهوم سياسيٍّ ليبراليٍّ؟ ففي نظر راولز، لا يكفي أن نستعين بالدِّيموقراطيَّة كحل مؤقت للتَّوفيق بين تلك الآراء والمفاهيم، بل يجب العمل على جعل التَّوفيق في إطار “إجماع”. فإذا اعتبرنا المواطنين المؤمنين بعقيدة دينيَّة معيّنة مواطنون مؤمنون، سوف نتساءل: كيف يمكن لهؤلاء المؤمنين أن يوافقوا على “هيكليَّة سياسيّة معيَّنةٍ” متوافقة مع مفهوم سياسيٍّ ليبراليٍّ، على الرَّغم من أنَّهم يتبنون قيما سياسيَّة مغايرة، وأنَّ تلك الموافقة لا يجب أن تنطلق من توازنات سياسيَّة واجتماعيَّة تفرضها الظروف؟

يعتقد راولز أنَّ اللِّيبراليَّة السياسيَّة ليست كاللِّيبراليَّة النَّاتجة عن الحركة التَّنويريَّة. أي هي ليست تعاليم ليبراليّة عالميّة، ولا تطغى عليها العلمانيَّة المستندة إلى العقل والَّتي يجب أن تكون مشروعا للعصر الحديث. فاللِّيبرالية السياسيَّة لا يوجد لديها مثل تلك الأهداف. بل هي تستوعب تنوُّع الآراء العالميَّة الَّتي يوجد بينها ما هو غير ليبرالي وما هو ديني. فاللِّيبراليَّة السياسيَّة تسعى لتحقيق العدالة السياسيَّة في إطار نظام ديموقراطيٍّ مبني على سيادة القانون. أي هي تسعى لتعايش حرٍّ للرؤى العقليَّة، الدينيَّة وغير الدِّينيَّة، اللِّيبراليَّة وغير اللِّيبراليَّة. فهدف اللِّيبراليَّة السياسيَّة ليس الهيمنة على الأفكار الدِّينيَّة وغير الدِّينيَّة، بل الفصل بين جميع تلك الأفكار، والسَّعى للحصول على موافقة أصحاب تلك الأفكار بالتَّعايش بين بعضهم البعض. فالتَّفاوت بين المواطنين نتيجة للتَّفاوت في العقائد الدِينيَّة وغير الدينيّة، يتَّسم بأفكار “متعالية” ويهيمن عليه “العناد الفكريُّ”.

إذاً، ما هي الأفكار والأصول الَّتي يستند إليها هؤلاء المواطنون من أجل تشكيل سلطة سياسيَّة واقعيَّة تدير شؤونهم ويعبِّرون من خلالها عن أفكارهم وآرائهم السياسيَّة؟ الإجابة على هذا السُّؤال يحدِّدها معيار “المعاملة بالمثل”. يعتقد راولز بأنَّ الأدلَّة الَّتي نوردها لأنفسنا لتشريع عملنا السياسيِّ، والَّتي نعتبرها أدلَّة صادقة، قد تكون صادقة أيضا بالنسبة لعمل بقيَّة المواطنين المختلفين فكريٌّا وعقائديٌّا معنا. وعلى هذا الأساس لابدَّ من تفعيل معيار “المعاملة بالمثل” من خلال إطارين: الأوَّل، من خلال بناء “هيكل” يسمَّى الدستور. والثَّاني من خلال وضع “قوانين” تعكس هذا الهيكل. ولكي يمارس المواطنون أدوارهم السياسيَّة بصورة طبيعيَّة، عليهم أن يتسلَّحوا بقدرات فكريَّة وأخلاقيَّة تناسب تلك الأدوار، ولابدَّ لتلك القدرات أن تعكس حسَّ العدالة السياسيَّة المستند إلى فهم ليبرالي، فهم قائم على الدِّفاع عن تعاليم الخير للفرد وعن قيم سياسية تشجع العمل الجماعي. ومن أجل الدَّفع بالتَّعدديَّة “المعقولة”، لابدَّ من وجود فكرتين: الأولى هي الإجماع. والثَّانية هي العقل العام. من دون تلك الفكرتين، لا يمكن، حسب راولز، تحقيق رؤية سياسيَّة بشأن العدالة تساهم في تشكيل عقل عام.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*تمت الاستعانة بمقدمة كتاب جون راولز “اللِّيبرالية السياسيَّة”، في كتابة هذا المقال، وفي استعارة الكلمات والعبارات بين القوسين.

(Political Liberalism – John Rawls – Colombia University Press, 1996)